8月7日に、池田町上八幡ハリヨを守る会と、池田町教育委員会との合同の生息数調査に参加しました。

投網で捕獲したハリヨを手早くカウントし、再度放流しました。

この活動は池田高校が参加し始めて今年度でちょうど10年目となります。調査後の座談会でも、今後の活動について本校生徒への期待の意見も出されました。ユネスコスクールとして今後も地域財をいかに守り地域の発展に寄与できるか考えていきたいと思います。

8月7日に、池田町上八幡ハリヨを守る会と、池田町教育委員会との合同の生息数調査に参加しました。

投網で捕獲したハリヨを手早くカウントし、再度放流しました。

この活動は池田高校が参加し始めて今年度でちょうど10年目となります。調査後の座談会でも、今後の活動について本校生徒への期待の意見も出されました。ユネスコスクールとして今後も地域財をいかに守り地域の発展に寄与できるか考えていきたいと思います。

7月29日に、学校設定科目「地域環境保全」選択者と、科学部の部員が、池田町上八幡のハリヨを守る会の方々との協働活動を行いました。

ハリヨの自生する貴重な環境のある中川の藻狩りを行い、その生息環境の保全をしました。

川の中に胸まで浸かって13名の生徒が、地域の方々と協働して作業を行いました。これからも地元の生物多様性を守る為に地元高校生として活動していきます。

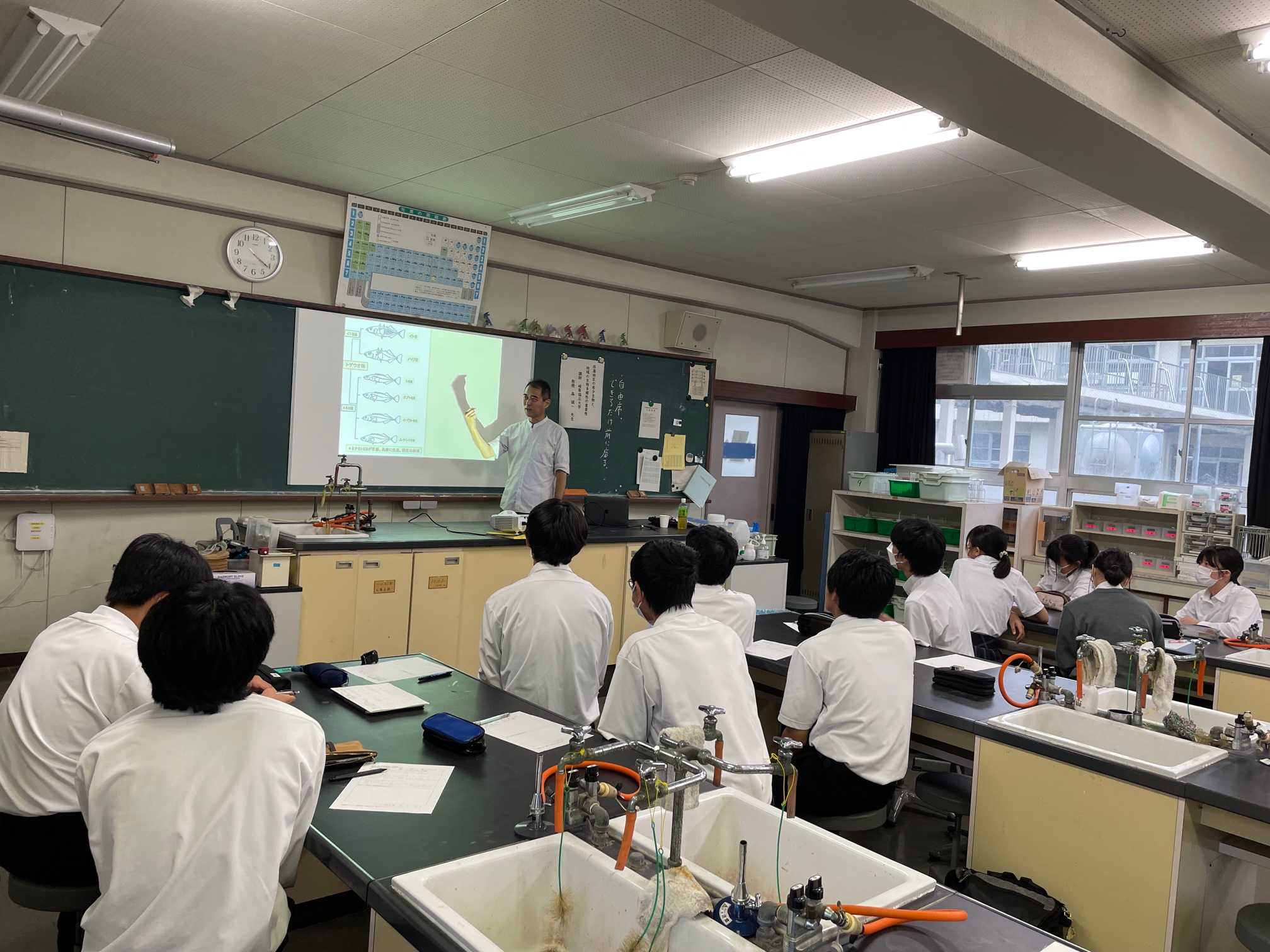

本校独自の学校設定科目「地域環境保全」において、岐阜協立大学・地域創生研究所所長の森誠一教授をお招きし、西濃地区の生物多様性について特別講義を実施しました。

受講者の感想では、「岐阜県西濃地区の環境は他にはないものであり、今ある生物多様性はその証拠であることが良く分かった。」「環境や生物多様性を守ることは自分たちの生活を守ることにつながることが分かった。」「今住んでいる地域のすばらしさを再発見でき、自分たちの住んでいる地域を誇りに思った。」などがあり、今後1年を通して学ぶ地域環境保全の授業や活動への大きな動機付けとなったようでした。

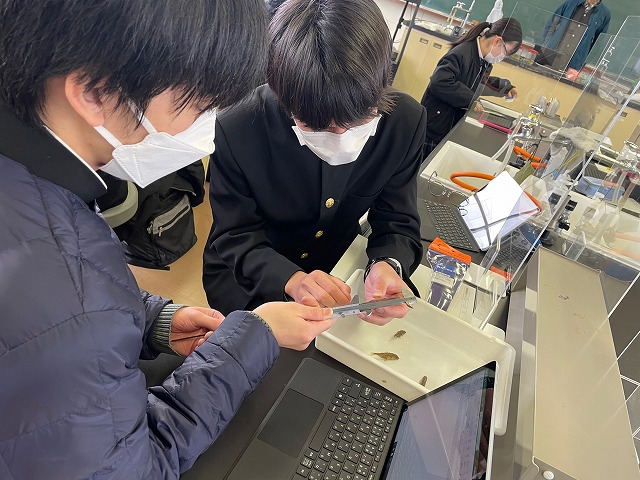

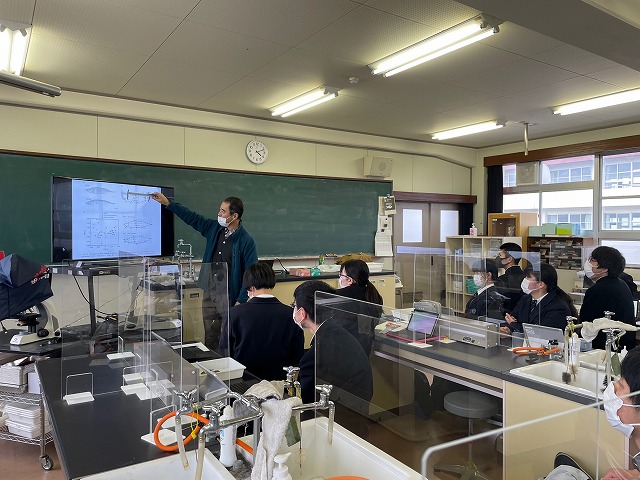

本日、本校学校設定科目「地域環境保全」選択者を対象に岐阜協立大学地域創生研究所所長の森誠一教授にご来校いただき、特別講義をしていただきました。

実際に貴重な生体サンプルを持ってきていただき、生徒たちが実際に触れ、またノギスを用いて数十匹の魚体について数か所の測定を行いました。

測定後、生徒たちのデータを散布図にし、全て同じように見えてもデータを細かくとることによって複数系統に分けられることに気付かせるなど、調べることの大切さや、生物を保護するためにはその生物をしっかりと知ることが基本であることを教えていただきました。

高校生として、ただ保護活動をするだけでなくデータ収集や分析などを活発にやっていくことが大切であることを再認識しました。

夏の合同調査にて、ハリヨの生息数の減少が見られました。その後の座談会で岐阜協立大学の森教授から、ハリヨの営巣等のために設営したGブロックにヘドロや水草があるのが原因の一つとして考えられるというご指導がありました。

それらを踏まえ、12/11に、地域環境保全選択者と科学部が、池田町上八幡のハリヨを守る会の方々とGブロックのヘドロ除去を行いました。

川から泥を上げるというハードワークでしたが、高校生の若い力をフルに活用することができました。

また、同時に行われた雑魚除去活動では、ブラックバスが保護池内から発見されました。生物多様性保全のために今後も継続調査をしていきたいと思います。

7月24日に、学校設定科目「地域環境保全」選択者と、科学部の部員が、池田町上八幡のハリヨを守る会の方々との協働活動を行いました。

ハリヨ保護区の保全状況を知る為に、毎年生息数調査を行っており、その準備として藻狩りを行う必要があります。

川の中に胸まで浸かって大きな鎌を振るう作業となるので、大変な重労働です。保護活動において若い高校生の働きはとても大きな意味を持つと思います。当日は18名の生徒の参加があり、予定していた作業もあっという間に終了し、守る会の方々にも大変喜んでいただきました。

これからも地元の生物多様性を守る為に地元高校生として活動していきます。

本校では今年度から学校設定教科『地域』を立ち上げ、地域の持続的な発展について探究的に学ん でいます。

でいます。

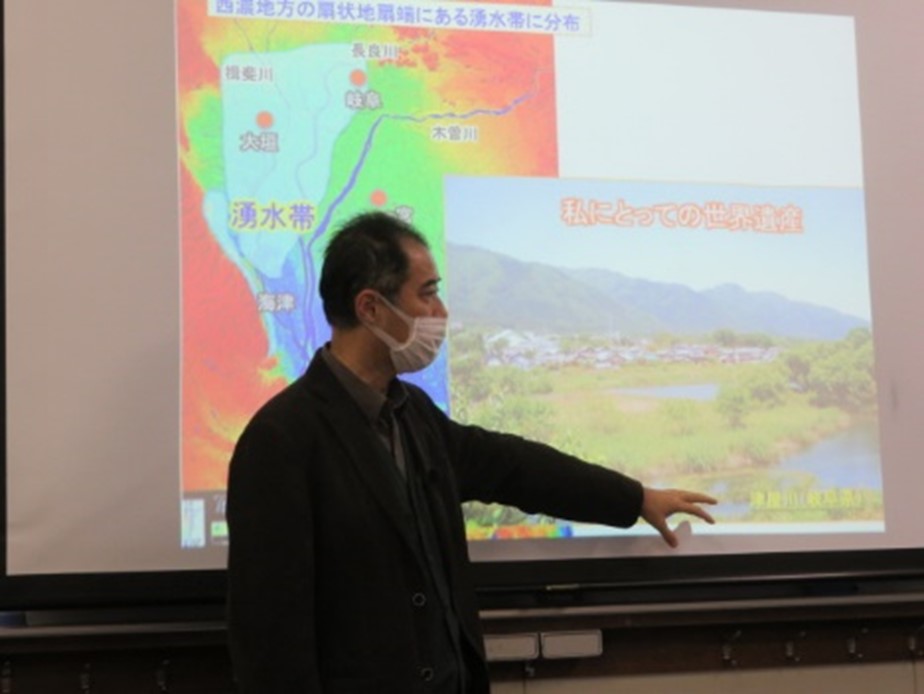

その中の科目「地域環境保全」を選択した生徒に向け、岐阜協立大学・地域創生研究所所長の森誠一教授をお招きして講義を行っていただきました。

先生からは地元を、どういう町にしたいかというリアリティあるビジョンをもつことの大切さ、そして連携と伝承の「交流の場」の構築といった課題が出されました。

講義の後には、池田町の湧水地の起源や他の地域との違いについてなど、生徒からの質問に対して丁寧に答えていただきました。

私たちが住む町の川は自分たちできれいにしようという思いをもって、令和4年4月28日(土)、ボランティア部及び希望者26名が揖斐川流域の一斉清掃を行いました。

参加した生徒からは、「川の近くには煙草の吸殻が多く捨てられている。」「サッカー場の近くなど、多くの人が利用する場所になるほどペットボトルのゴミが捨てられている。飲んだ後のマナーを守ってほしい。」「茂みの奥など、人が近づかなさそうな場所にお椀などが捨てられている。隠れて気づかれない場所にゴミを捨てる人がいるんだと思った。」「ごみ拾いも大切だけど、ごみを捨てない心を育てることが大切だ。」などの感想がありました。

きれいな川や、そこに住む生き物は、私たちに安らぎと潤いを与えてくれます。ゴミを拾うことと同時に、ゴミを捨てない呼びかけの大切さを改めて考える良い機会となりました。

11月17日(水)6限に、岐阜協立大学経済学部 森 誠一教授から「“郷土財”の育成のために~21世紀の君たちへ」という演題でご講演をいただきました。理学博士である森教授は、トゲウオ科の世界的に有名な研究者で、池田町のハリヨの保護活動にも携わっていらっしゃいます。そして、池田町キヤリア教育ブログラム『学校を飛び出して、地元で活躍するオトナを取材しよう!』で、1年4組の有志の生徒が取材させていただいた先生です。

今回、西美濃やハリヨ、郷土財の保全と活動についての話を伺うことができ、とても充実した時間となりました。

講演後、25名の生徒が先生との座談会に臨み、進学後の研究や高校での探究活動の在り方、生徒会や科学部の活動への期待などを質問していました。先生は一つ一つに丁寧に答えてくださり、宿題をもらった生徒もいました。

以下、生徒の感想文を掲載します。

〈1年女子〉

「池田町の大切なハリヨは湧き水が豊富な所で生きていることを初めて知りました。その湧き水を守るために根源である山を守る必要があるというのがおもしろいなと思いました。ハリヨを含む様々な魚が住む所に外来種を入れると、被害がでるのが悲しかったです。その結果、生物多様性が劣化し、人々の努力が水の泡になってしまうので、私も何か地域に貢献したいと思いました。」

〈2年男子〉

「話を聴いて、ハリヨなどの魚たちを守りたいという先生の思いが伝わった。また、岐阜は淡水魚にとって、環境の良い場所ということを知った。生物を保護するには、その生き物はどこから来ているのか、その生き物に何が必要かを知ったうえで、考えなくてはならないということがわかった。」

〈3年女子〉

「森誠一教授の講演を聴き、自分が住んでいる地域に今まで目を向けてこなかったことを反省しました。地域の生物についても今回の講演を聴き、調べてみようと考えました。また、私はボランティア団体に所属しているので、そのボランティア団体の取り組みに河川の掃除などを今の回数よりも多くしてもらえないか交渉してみようと思います。」