科学部と地域環境保全選択者が池田町のハリヨを守る会の一員として、健康・福祉・エコフェアいけだに参加しました。来場者にハリヨを見てもらったり、パンフレットを配ったりして環境を整えていくことの重要性を伝えることができました。来年も地域に貢献できる活動をしていきたいです。

科学部と地域環境保全選択者が池田町のハリヨを守る会の一員として、健康・福祉・エコフェアいけだに参加しました。来場者にハリヨを見てもらったり、パンフレットを配ったりして環境を整えていくことの重要性を伝えることができました。来年も地域に貢献できる活動をしていきたいです。

科学部と地域環境保全選択者が池田みのふるさと祭に参加し、「オニヤンマくんの工作体験」と「魚釣りゲーム」の出店をしました。準備していた魚釣りゲームの景品がすべてなくなるほどの大盛況でした。次年度も地元を盛り上げるために継続して参加していきたいと考えています。

8月7日に科学部と学校設定科目「地域環境保全」選択者が、池田町上八幡ハリヨ保護区にて生息数調査に参加しました。

池田町上八幡ハリヨを守る会、池田町教育委員会と協働して、保護区域内の川で投網を行い、ハリヨの数を調べました。当日はあいにくの雨と雷注意報のため、高校生は安全確保のため屋内で活動の様子を見学しました。

生体数調査の後は岐阜協立大学の森先生との座談会に参加し、ハリヨは西美濃地区と米原にしか生息していない貴重な生物であることや、今年川の中にアオミドロが多くみられたことは、雨が少なかったことによって川の動きがなかったことが原因ではないかということを学びました。また、日頃の水質調査において注意することなどを教えていただきました。森先生から「ハリヨやイトヨの保全地域では高齢化が問題となっているが、池田町でのハリヨ保護活動が継続的に行われていくためにも高校生に期待したい。」というお言葉をいただき、嬉しく感じると同時に今後も尽力していきたいと強く感じました。

7月27日に科学部と学校設定科目「地域環境保全」選択者が、池田町上八幡ハリヨ保護区の保護活動に参加しました。

池田町上八幡ハリヨを守る会、池田町教育委員会と協働して、保護区域内の川に入っての藻刈りを行いました。

暑い中でしたが川の水は冷たく、無事に活動を終えることができました。地域財である絶滅危惧種(ⅠA)ハリヨを協働して守っていくことの大切さを学びました。

このような活動が継続的に行われていくために、次世代を担う地元高校生に期待されることはとても大きいと思います。

今後も継続して地域財の保護のために尽力していきます。

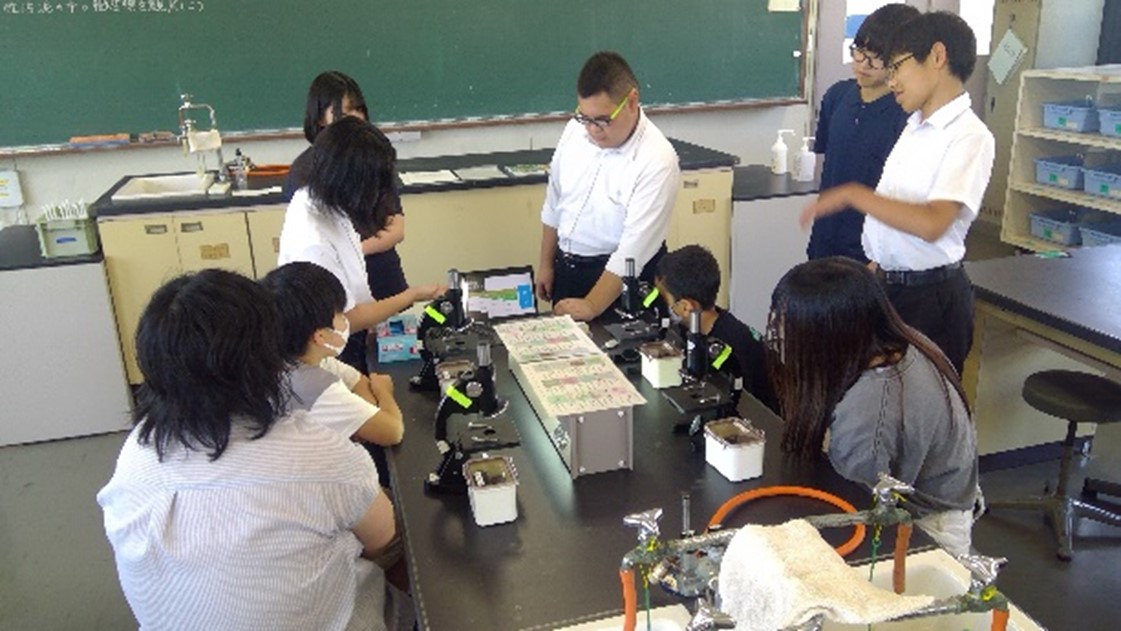

7月23日から25日にかけて科学部主催の小学生対象夏休み自由研究相談会を実施しました。

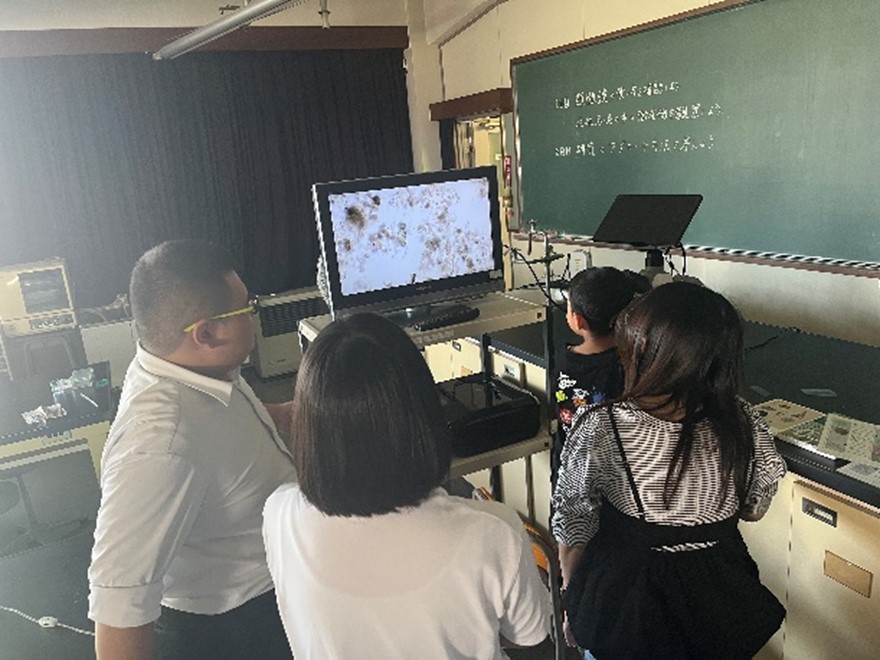

1日目は東川の水質調査の結果やきれいな水を守るための工夫について勉強した後、池田浄化センターからいただいた活性汚泥の中に含まれる微生物を観察しました。ヒルガタワムシやクマムシなどを観察することができました。

2日目は参加してくれた小学生が持ってきてくれた田んぼの水などに微生物がいるかどうかを高校生も一緒に探しました。活性汚泥の中にいた微生物とは異なる微生物を少し見つけることができました。

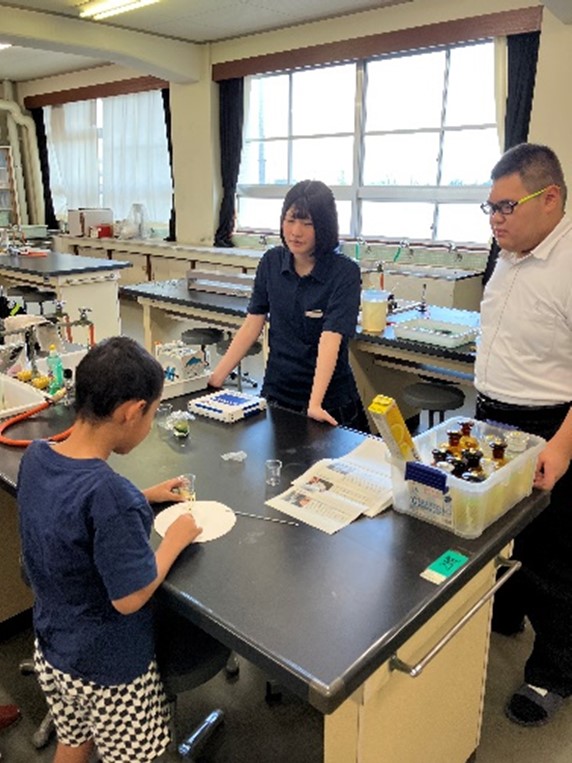

3日目は透明骨格標本作りを体験しました。ブラックバスの表皮をはぎ、筋肉を透明化させるためにトリプシンという酵素を溶かした水溶液に入れるという作業を体験してもらいました。これまで高校生が作成してきたメダカの骨格標本をお土産としてプレゼントさせていただきました。

ブラックバスの透明化には時間がかかるため、その後の作業は高校生が夏休みを使って行っていきます。骨格標本が完成したら、写真を掲載する予定です。お楽しみに!

2月16日(日)にハリヨが住む中川の環境整備作業を、池田町上八幡ハリヨを守る会の主催で行いました。生徒も一緒に、ハリヨ営巣のために置かれたGブロックに溜まった泥を除去し、今年の春以降ハリヨが営巣しやすい環境をつくりました。水を含んだ泥を岸に挙げる作業は大変な力作業でしたが、皆で協力して効率よく進めることができました。これからも地域コミュニティの一員として、高校生の若い力を役立て、地元を盛り上げていきたいと思います。

11月17日(日)に池田町健康福祉エコフェアに池田町ハリヨを守る会が出展を行い、本校の科学部と、学校設定科目『地域環境保全』の選択者が参加しました。

ブース内に展示されたハリヨや水生生物の解説を来場者に行ったり、子ども向けに、ふるさと祭りでも行った「オニヤンマ」の模型作り体験と、池田町に生息する淡水魚の名前が覚えられる「さかな釣りゲーム」を実施しました。

ふるさとの生物多様性は地域住民皆で守っていくことが必要であり、そのためには魅力あるふるさとの自然環境に興味をもってもらうことはとても大切です。今後も様々なイベントを通してこのような啓発活動を行っていきたいと思います。

11月3日(日)に第47回みの池田ふるさと祭が池田町中央公民館で行われ、本校の科学部と、学校設定科目『地域環境保全』の選択者の計7名がブース出店しました。

今年度は池田町で見られるトンボ「オニヤンマ」の模型作り体験と、池田町に生息する淡水魚の名前が覚えられる「さかな釣りゲーム」を実施しました。

多くの親子連れに体験していただき、50セット以上準備した「オニヤンマ」の模型作りセットは全て完売、「さかな釣りゲーム」の景品も全て配付しました。

今後も池田町の住民みんなで大切にしてきた豊かな自然環境(地域財)の魅力について積極的に発信し、環境保護活動を盛り上げていきたいと思います。

9月14日(土)に開催された第17回岐阜県高等学校英語スピーチコンテスト西濃地区大会に、2年次生の香田翼くんが出場しました。地元の若者へ向けたメッセージを英語で披露し、会場を魅了しました。結果は25名中3位となり、10月にある県大会への切符を掴むことができました。県大会でよりよいスピーチをするために、また研鑽に励みたいと思います。

科学部と学校設定科目「地域環境保全」選択者が、池田町上八幡ハリヨ保護区の保護活動に参加しました。

7月27日に、保護区域内の川に入っての藻狩り、8月9日に池田町上八幡ハリヨを守る会、池田町教育委員会と協働してハリヨの生息数調査を行いました。

猛暑の中でしたが、無事に活動を終えることができ、地域財である絶滅危惧種(ⅠA)ハリヨを地域を挙げて協働して守っていくことの大切さを学びました。

このような活動が継続的に行われていくために、次世代を担う地元高校生に期待されることはとても大きいと思います。

本校の生息数調査への参加も今年で11年目になりました。今後も継続して地域財の保護のために尽力していきます。