令和7年4月8日、春爛漫の好天に恵まれ、午前中に新任式、始業式が、午後には入学式が行われました。新2年次生も新3年次生もクラスが新しくなり、緊張の中にも、この1年間のやる気に満ちた始まりとなりました。

また、入学式では、新しく120名の新入生を迎え、晴れがましくも緊張に満ちた姿が印象的でした。校長の入学許可の後、新入生を代表して林 姫衣さんが入学の宣誓を行い、高校生活のスタートが切られました。

どの学年もこの令和7年度の学校生活が楽しく充実したものになっていくことを期待しています。

写真は入学式の様子です。

「授業風景・学校生活の様子」カテゴリーアーカイブ

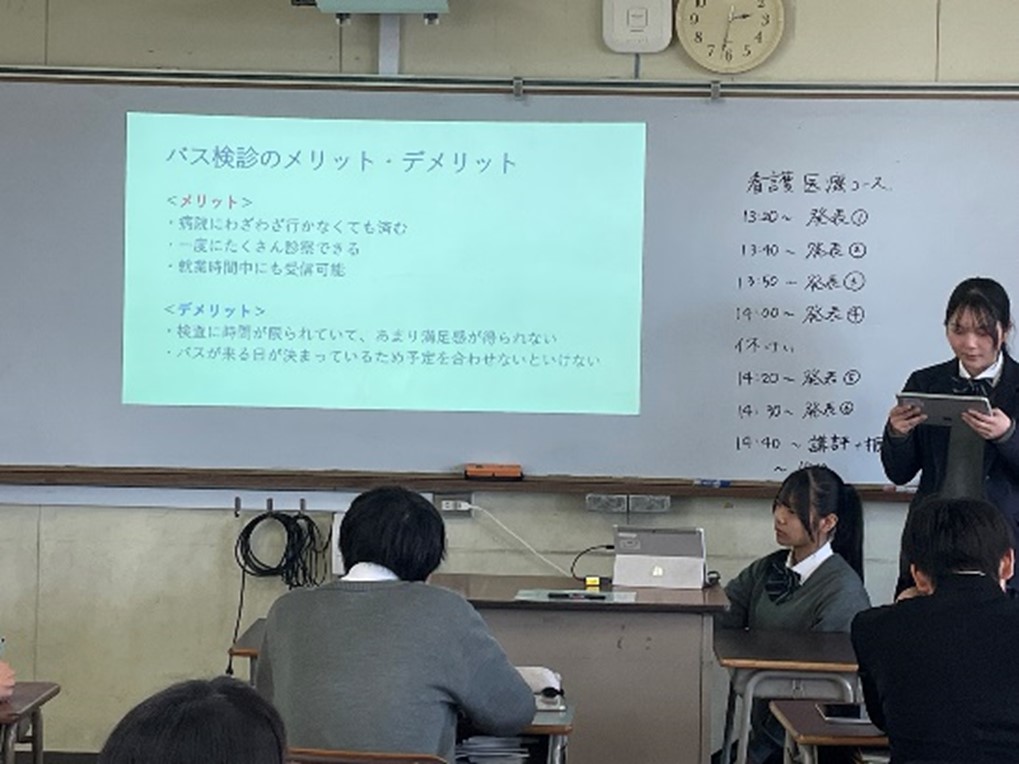

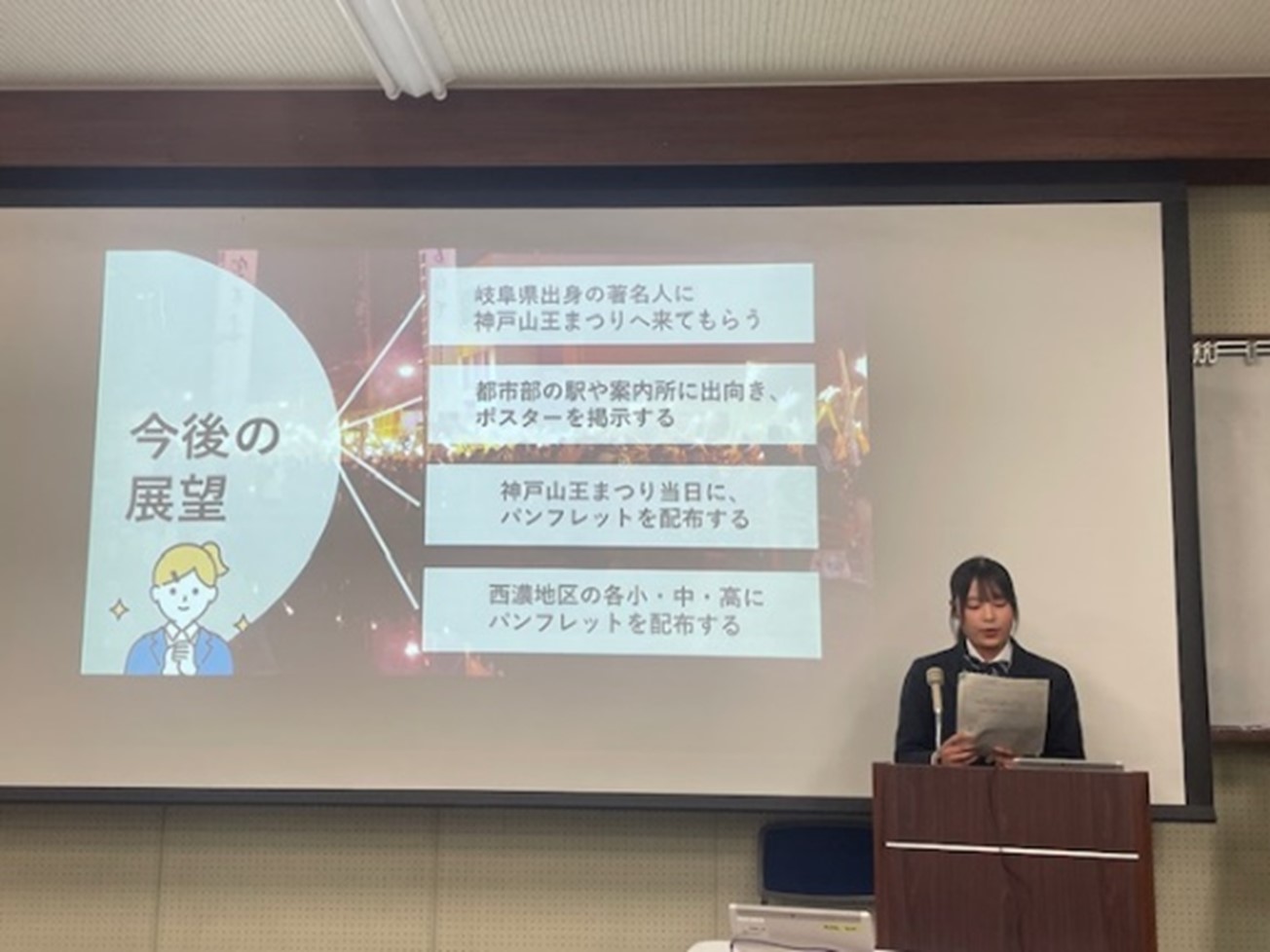

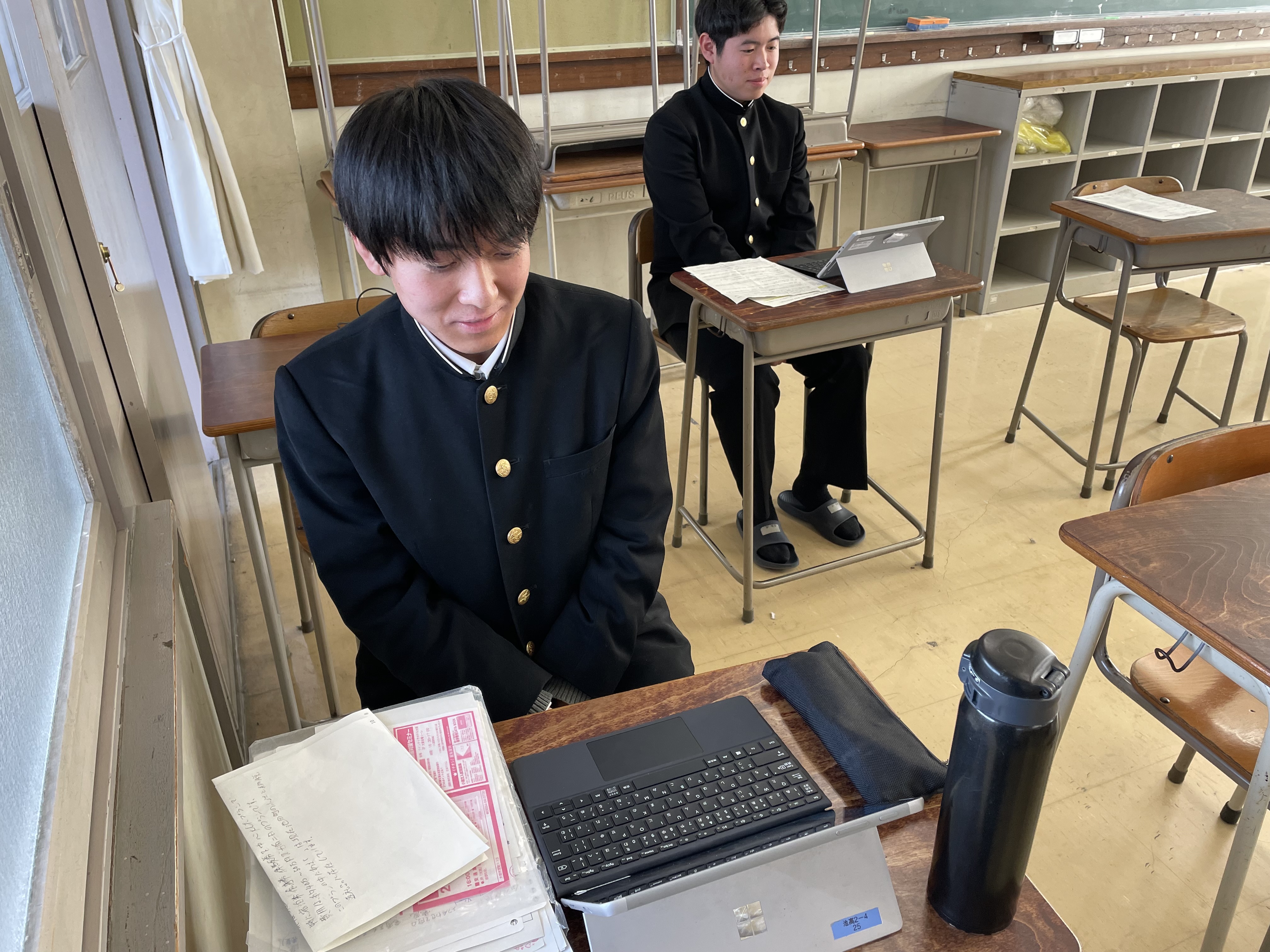

2年次生 「池田de探究」探究成果報告会(R7.2.5)

池田de探究(2年次生の「総合的な探究の時間」)の探究成果報告会を行いました。

1月29日(水)コース別報告会

2月5日(水)コース代表者による全校報告会

今年度の2年次生は、所属コースに関連した「地元が抱える課題」をテーマに探究し、課題解決に向けてのアイディアを創造してきました。

最終的にプレゼン資料を作成し、スクリーンに投影しながら報告を行いました。

高校生が地元自治体の抱える問題を考えることは、彼らの現在と未来を考えることにつながると考えています。

今回は、池田で(地元を題材に)考え、学びました。

今度は、自分の進路で、キャリアで、家族で、人生で・・・

目の前に広がる正解のない問いに取り組んでいかねばなりません。

池高での学びが、池高生の未来を切り開く一助となればうれしいです。

報告会へのご参観や学習でご指導・ご協力いただきました、

池田町役場・神戸町役場の皆様、朝日大学の先生方・学生さん、

情報科学芸術大学院大学の皆様、学校運営協議会の皆様、保護者様

ご多用の中、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。

【参観した生徒の感想】

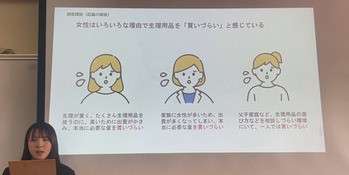

(月経や生理用品購入に悩む女性を支援することでより良い地域社会を創造するビジネスアイディアについて)私たち学生にとってとても良い考えだと思う。全国の女性が求めているだろう内容でなおかつ自治体などにもメリットがあるというお金の関係、悩みなどの相談もできるといったものが実現してほしいと思うぐらいよかった。

(神戸山王祭りについて)現存のパンフレットを元に改善できそうなところを見つけるだけで終わるのではなく、実際に作ってデザインしていてすごいと思った。

また、12人の外国人に実際に読んでもらって改善点をより引き出していてすごいと思った。

【参観された方のご感想】

素晴らしいと思います。是非 実現させてください。きっと上手くいくと思います。

学校設定科目【地球環境防災】選択者による、「かまどベンチ」作り(R7.2.4)

令和7年2月4日(火)3年次の「地球環境防災」授業選択者が、校内でかまどベンチ作りを行いました。かまどベンチとは、普段はベンチとして使用し、非常変災時には座面を取り外し、かまどとして活用できる設備です。

地域の避難所としての設備を整えることを目的とし、地元池田町の株式会社河村綜建さんのお力を借りることで実現しました。

生徒たちは固まったベンチの土台から木枠を取り外したり、モルタルで耐火レンガを張りつけたりと、普段はあまりできない体験をさせていただきました。

このベンチが、自分たちが高校生活で作る最後の記念品としても記憶に残り、防災について考えるきっかけになってくれればと願っています。

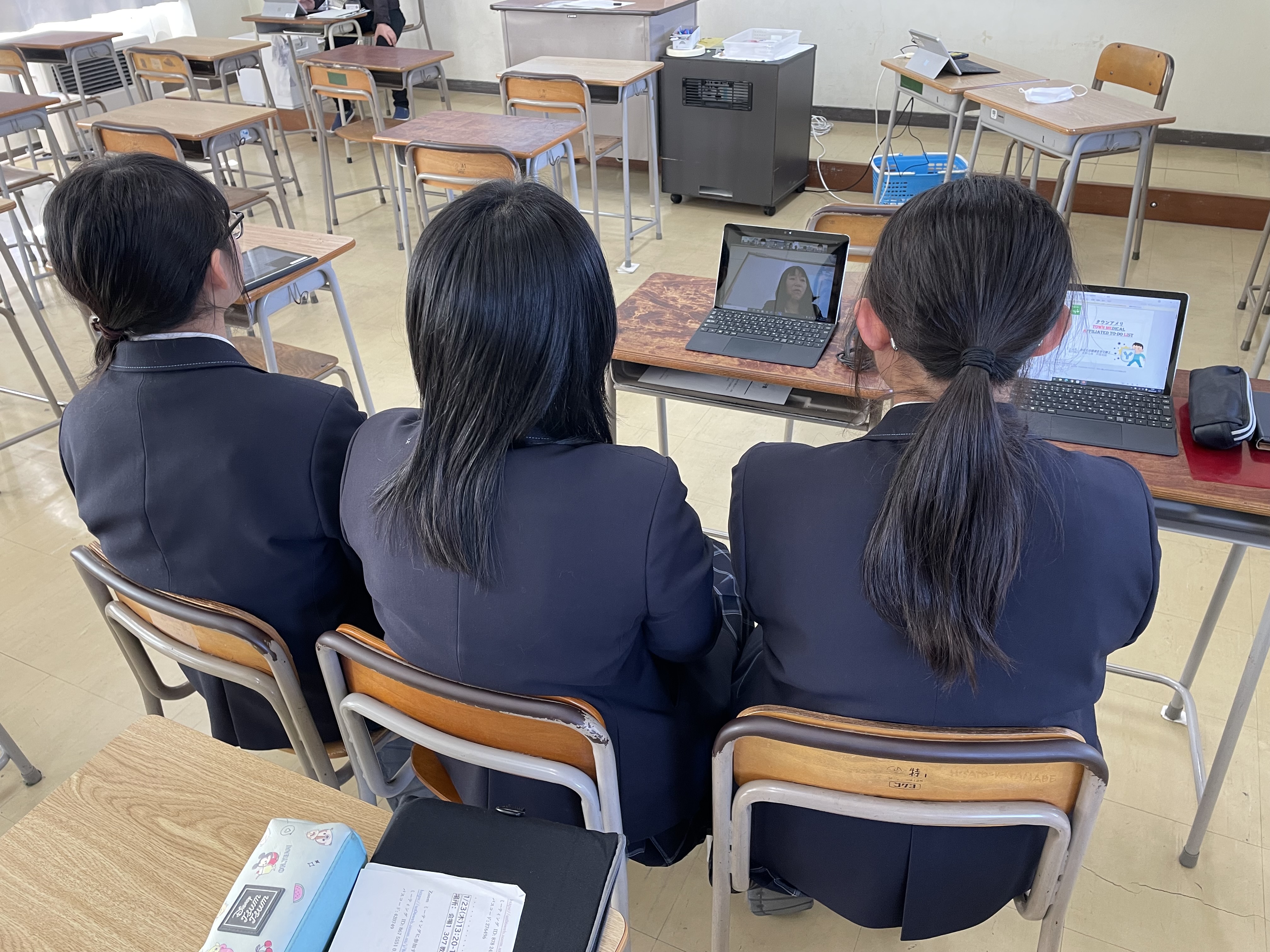

福島県 聖光学院高校と探究活動交流会(R7.1.23)

1月23日に本校と聖光学院高校(福島県)をオンラインで結び、地域課題を解決するための探究活動の成果を交流しました。池田町と聖光学院高校がある福島県国見町が友好関係にあるため、このような交流会が実現し、今年で2年目になります。2年生授業の一環で町や大学と連携しながら進めてきた探究活動について意見交換することは、生徒たちにとってとても有意義な時間となりました。

【生徒の感想】

池田高校だけでなく他県の高校生も頑張っていることが知れて、私も頑張ろうと思いました。

聖光学院のみなさんの探究は、実際に行動に移す姿がすごいと思いました。また取り入れたいこともたくさんあったので、交流して良かったです。

学校内だけでは見つけられなかったことや、質疑応答もあったため、自分たちでは気づかなかった部分に気付く良い機会になった。

他のチームの発表を聞くことができ、アドバイスを聞いて新しい見方もあると思いました。これからの発表に活かしたいと思いました。

楽しかったし、新しくこうした方がいいというアイデアが浮かんできて、いい経験になりました。どうやって周りの人に広めていくのか、今回の交流会を踏まえて改めて考えていきたいです。

2年次探究活動 「高校生Ring 2024」セミファイナリストに選出

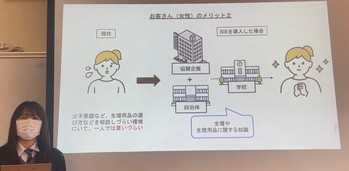

2年次の探究活動において、(株)リクルート主催の「高校生Ring 2024」に応募した本校のチーム「SiS」が、一次審査、二次審査を経て、全国164校32,244名の中から30組のみ選ばれるセミファイナリスト(今年度県内では本校のみ)に選出されました。「高校生Ring」は、「半径5m」にある自分の視点からビジネスを考える中で、起業家の精神やその行動について学ぶプログラムです。本校のチームの探究内容は以下の通りです。

【SiSの探究内容】生理用品が高くて困っている女性や、家庭の事情で月経に関して相談しづらい環境にいる女性を支援するためのビジネスモデルの構築

アンケート調査やインタビューを行ったり、神戸町保健センターの方から助言をいただいたりする中で、自分たちが課題に感じていることをどうしたら解決できるか、具体的に考えることができました。自分が日頃から抱いている疑問について、さまざまな支援を受けながら多角的に考察できることが探究活動の醍醐味です。今後も、自ら問いを立て、その解決に向かって試行錯誤する姿勢を大切にしていきたいと思います。

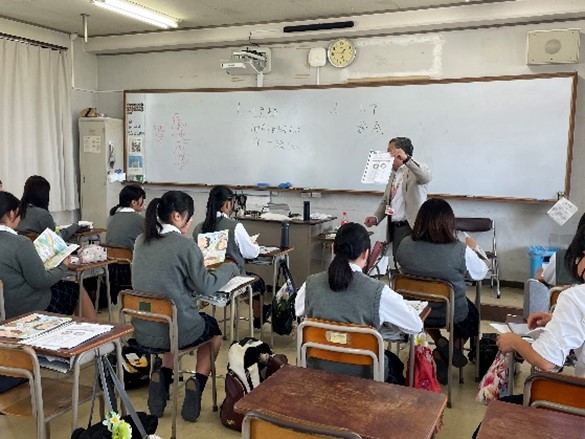

1年次探究活動「探究進路ガイダンス」(R6.12.4)

12月4日(水)の5限目に「探究進路ガイダンス」を行いました。

進路・キャリア意識向上を目的に、分野別に分かれてそれぞれどんな学びをするのか具体的な話を伺いました。授業の後半では、分野ごとの探究課題を提示していただきました。

生徒たちは、与えられた探究課題に取り組むことで探究的な思考や手段を学び、来年度以降に活かしていきます。

今回のガイダンスと今後の探究活動が、進路実現に向けて真剣に考えるきっかけになってくれればと願っております。

【今回開講した分野・講座】

美容・メイク・ネイル・エステ 看護 外国文学・外国語

経済・経営・商学 心理 体育(スポーツ) 健康科学 動物

ゲーム 教育・保育・幼児教育 調理・製菓・製パン

2年次生「池田de探究」(総合的な探究の時間)~中間発表とフィードバック会~(R6.11.20)

11月20日(水)「池田de探究(総合的な探究の時間)」に、池田町役場・神戸町役場の方にお越しいただき、「池田de探究」中間発表へフィードバックをしていただきました。

現在2年次生は所属コースごとに、町役場からの「池高生へのミッション(地域課題)」をテーマに探究し、課題解決に向けてのアイディアを創造しています。

今回は日々地域課題に取り組んでいらっしゃる役場担当者様に中間発表に対するフィードバックをいただけました。

生徒たちと丁寧に対話していただき、考えているアイディアの実現可能性、深めてほしい観点、追加調査のポイントなどをご指導いただきました。

地域社会が抱える問題を考えるのみならず、地域を支える大人とじっくりお話しする機会をいただけたことが生徒たちにとって価値あるものになったはずです。

探究活動を通して、普段、教室では得られない学びがあることを期待しています。

当日お越しいただきました、池田町役場・神戸町役場の皆様

公務ご多用の中、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。

1年次探究活動「ディベート」(R6.11.20)

今年度は、探究活動で論理的思考力を養うこと、物事の見方を広げること、問題を自分事として思考することを目的として、ディベートを行いました。3人1組で肯定派、否定派に分かれて活動しました。

1回目は、「校内でスマホを許可するべきか否か」についてディベートをしました。自分とは異なる意見に耳を傾けること、主観を切り離すことは容易ではありませんでしたが、様々な見方をすることで、自分たちにとって有意義な学校生活とは何か考えるきっかけになりました。

2回目は、「池田高校は制服を廃止すべきか否か」についてディベートをしました。費用面、帰属意識、性の多様性、自立と責任、公共性と個性など、制服の有無を考える上で様々な問題点に向き合うことが必要でした。今回は、他校の例や具体的なデータを示すことを心がけました。一つのテーマに対して、役割を分担して、主体的に活動する姿に、成長を感じられました。

今後も探究活動を通じて教科横断的な力を身につけ、思考の幅を広げていきたいと思います。

2年次生「池田de探究」~池田町・神戸町から「池高生へのミッション」~(R6.10.16)

10月16日(水)「池田de探究(総合的な探究の時間)」に、池田町役場・神戸町役場の方にお越しいただき、「池高生へのミッション」をいただきました。

2年次生は、後期の活動で「地元が抱える課題」をテーマに探究し、課題解決に向けてのアイディアを創造しています。

本日、所属コースに関連した地元の課題を「池高生へのミッション」としてお示しいただき、町の現状説明のご説明をいただきました。

今後、それぞれのグループが与えられたミッションに対して様々なアプローチを模索していきます。

地域社会が抱える問題に、簡単に解決できることなどありません。しかし、高校生ならではの視点で未来の地元を展望し、希望を探究することが地域社会に生きる彼らにとって大切な経験になることを期待します。

本日お越しいただきました、池田町役場・神戸町役場の皆様、公務ご多用の中、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。

池野駅での防犯啓発活動に参加しました(R6.10.15)

10月15日(火)16時頃から、養老鉄道池野駅で全国地域安全運動における広報活動として揖斐署・揖斐地区防犯協会主催街頭防犯啓発活動に参加しました。1年生MSリーダーズの生徒たちは元気よく、乗客や通行人に特殊詐欺被害防止の防犯チラシを配布しました。地域住民の方々が詐欺に遭わないように、安全で平穏な生活を送られますようにと思いを込めて配布しました。