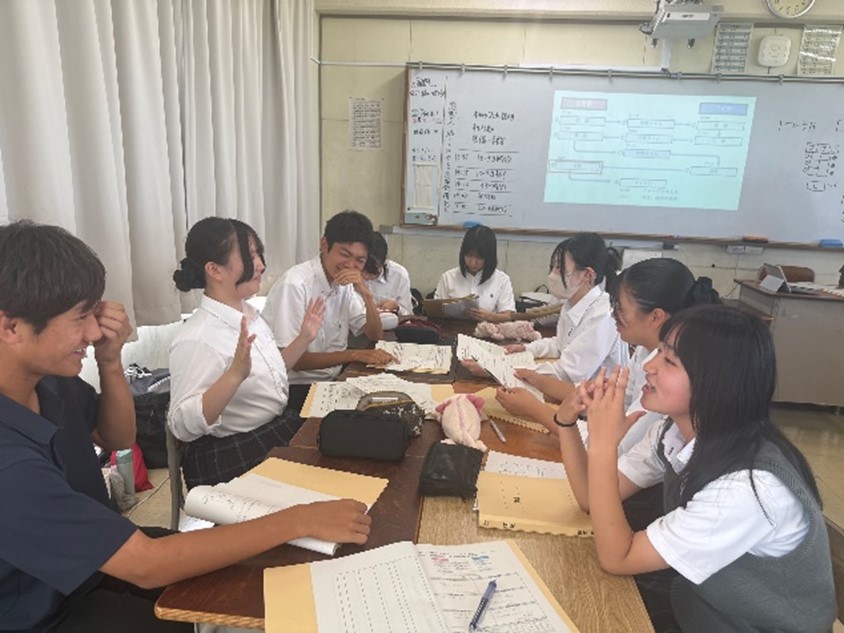

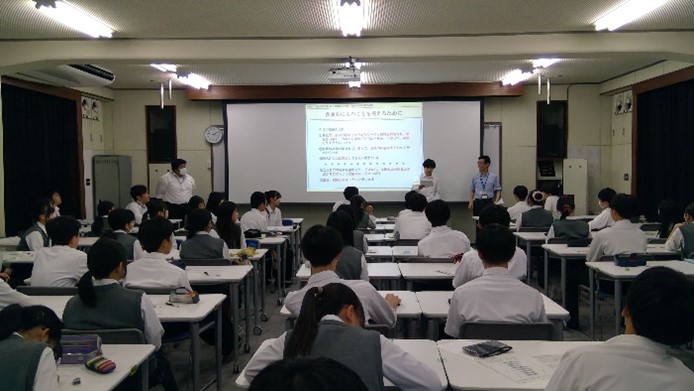

7月9日(水)「ディベートde探究」(総合的な探究の時間)で、ディベートを行いました。

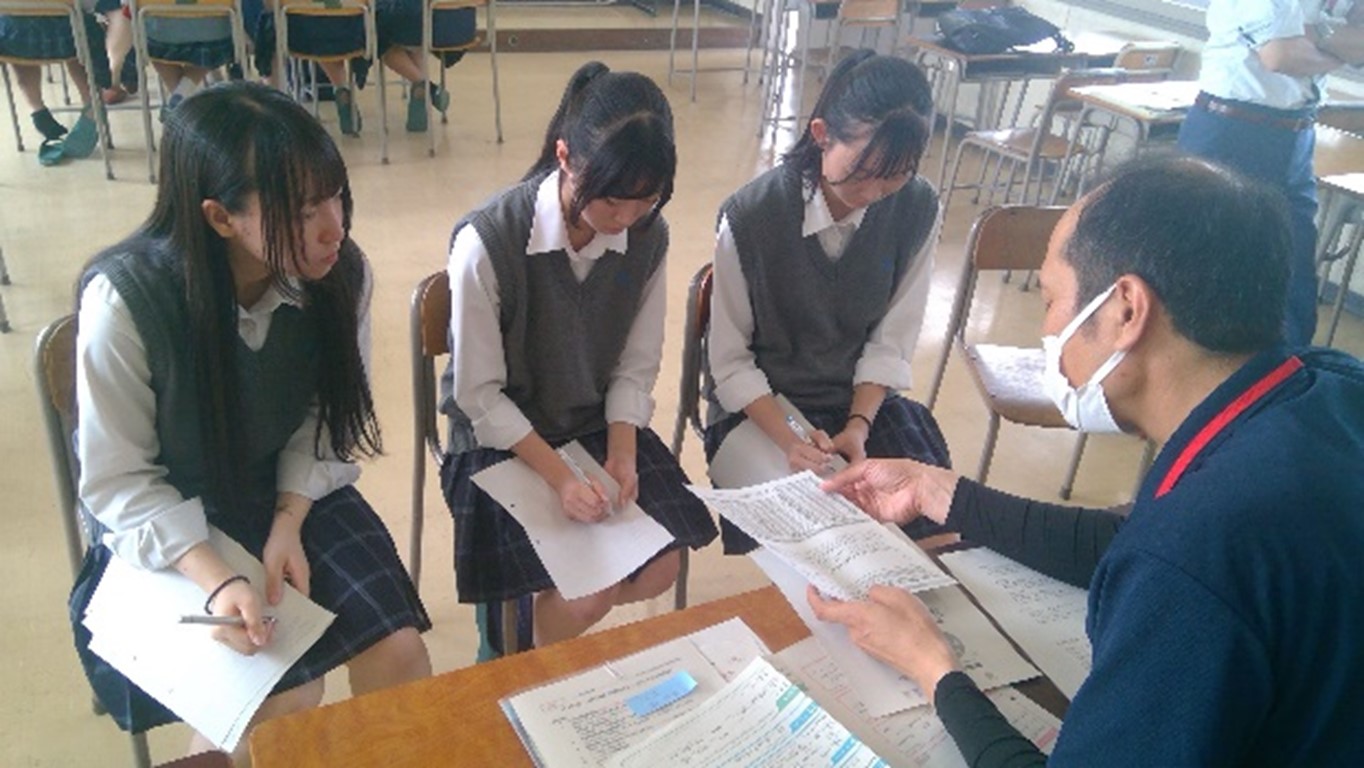

ディベートの活動を通し、論理的思考力を養うこと、物事の見方を広げること、問題を自分事として思考することを目的としています。

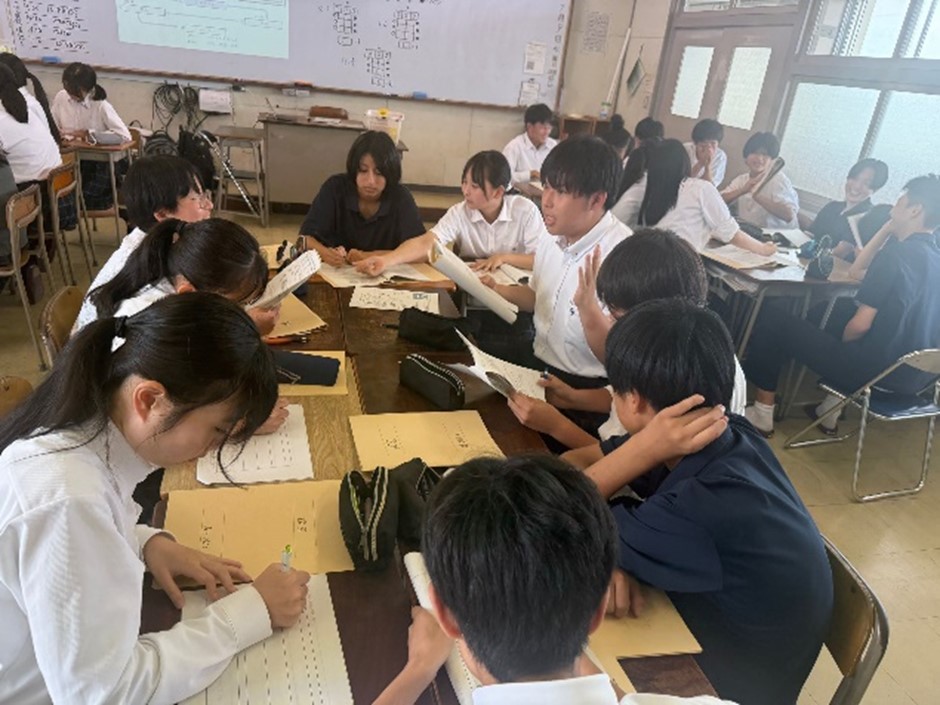

3人1組で肯定派、否定派に分かれて活動しました。

今年度は2つのテーマでディベートを行います。

今回のテーマは【 朝食により適しているのは お米か、パンか 】

初めてのディベートのため、フランクなテーマで探究し、考察する練習として行いました。

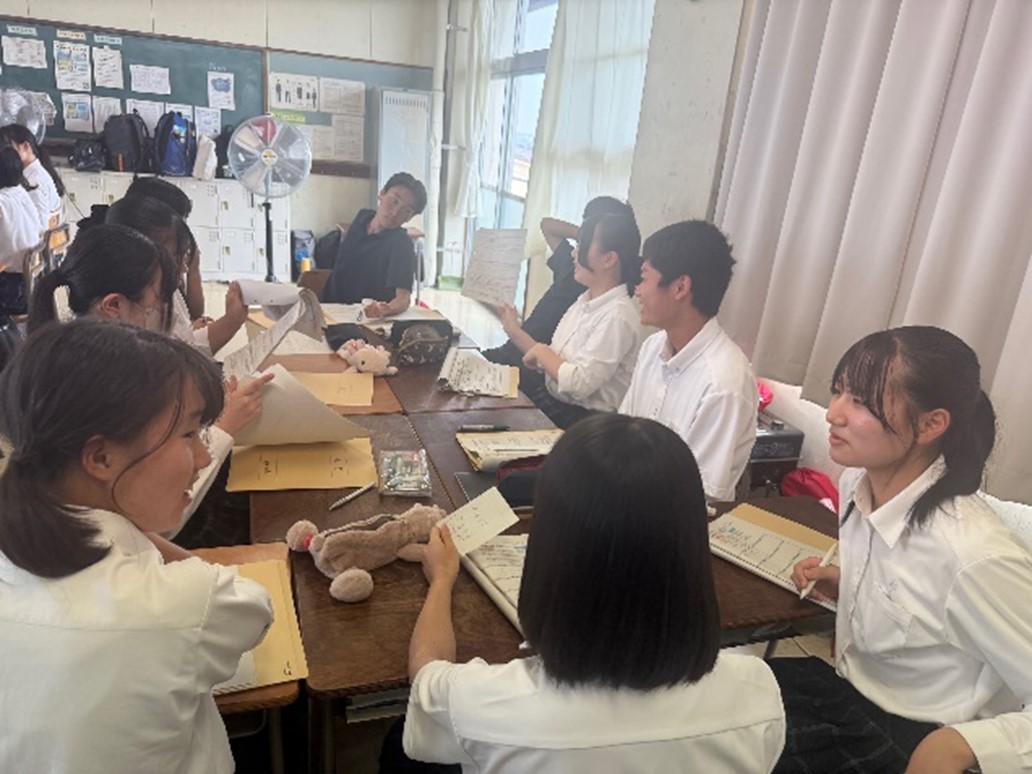

ディベート当日まで、様々な準備を行います。

・ブレインストーミングで自分の考えや意見を書き出して、他者と共有。

・リンクマップを作成して、それぞれのメリットの整理と分析。

・客観的根拠として使える資料やデータを検索。

・準備したことを他者に伝えるために論理的に文章化。

ディベート当日は、

・相手に伝わるような表現。

・相手の主張に論理的に反論する思考。

これらを通して、教科横断的な力を身につけ、思考の幅を広げていってほしいと思います。

失敗しても大丈夫!取り組んでいくこと自体が生徒の皆さんの力になっていくはず!

今回はみんな楽しくディベートできました。次回もこの調子で頑張りましょう!