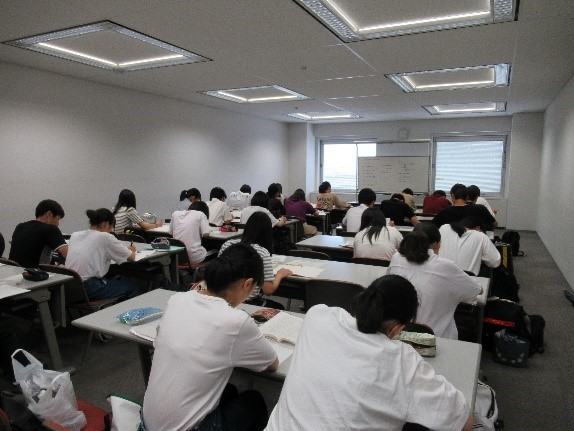

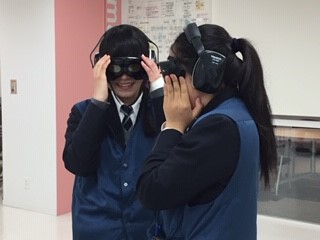

10月9日の5・6限目を利用して職業別体験授業が行われました。後期を迎えたこの時期に、専門家の方々の授業を聞いたり実際に体験したりすることで、進路実現に向けてきっかけをつくると共に、生徒達の進路意識を高めることを目的とし実施しました。

生徒は次の22の分野の中から希望する授業を2講座選びました。

コンピュータ関連 電子・電気・機械 建築・インテリア 芸能関連

マンガ・アニメ・イラスト・デザイン 医療秘書・医療事務

事務・経理・販売 語学・通訳・翻訳 観光・ホテル・グランドスタッフ

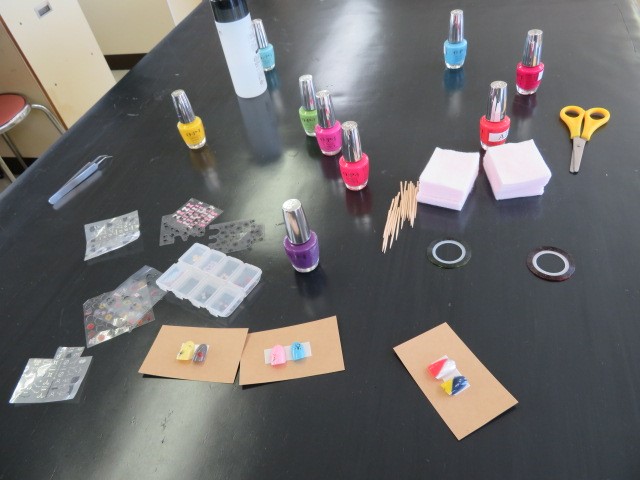

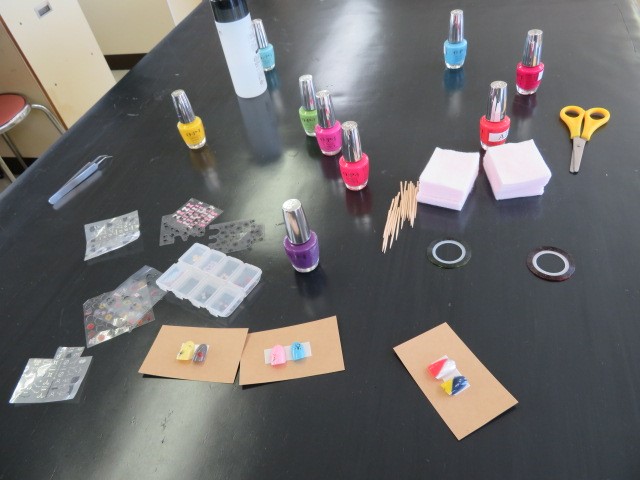

ブライダル 地方公務員・国家公務員 美容師・理容師 メイク・ネイル・エステ 栄養士・管理栄養士 スポーツインストラクター・スポーツトレーナー

幼稚園教諭・保育士 小学校教諭・中学校・高校教諭 社会福祉士・介護福祉士 看護師 歯科衛生士 リハビリ(作業療法士、理学療法士) 動物関連

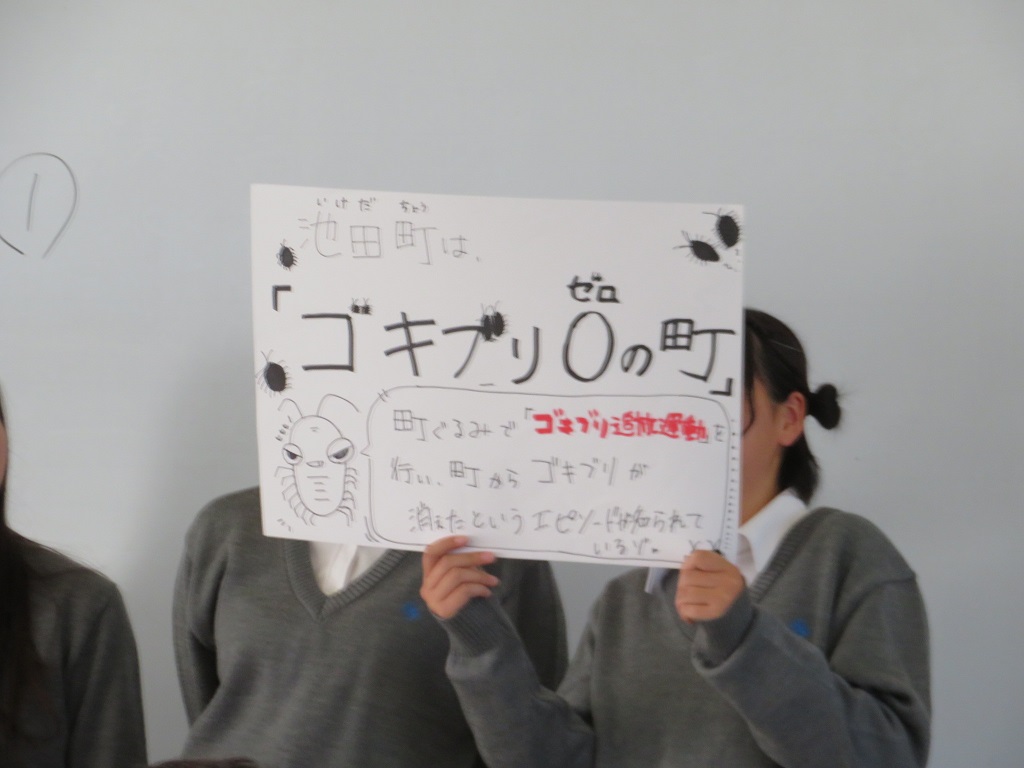

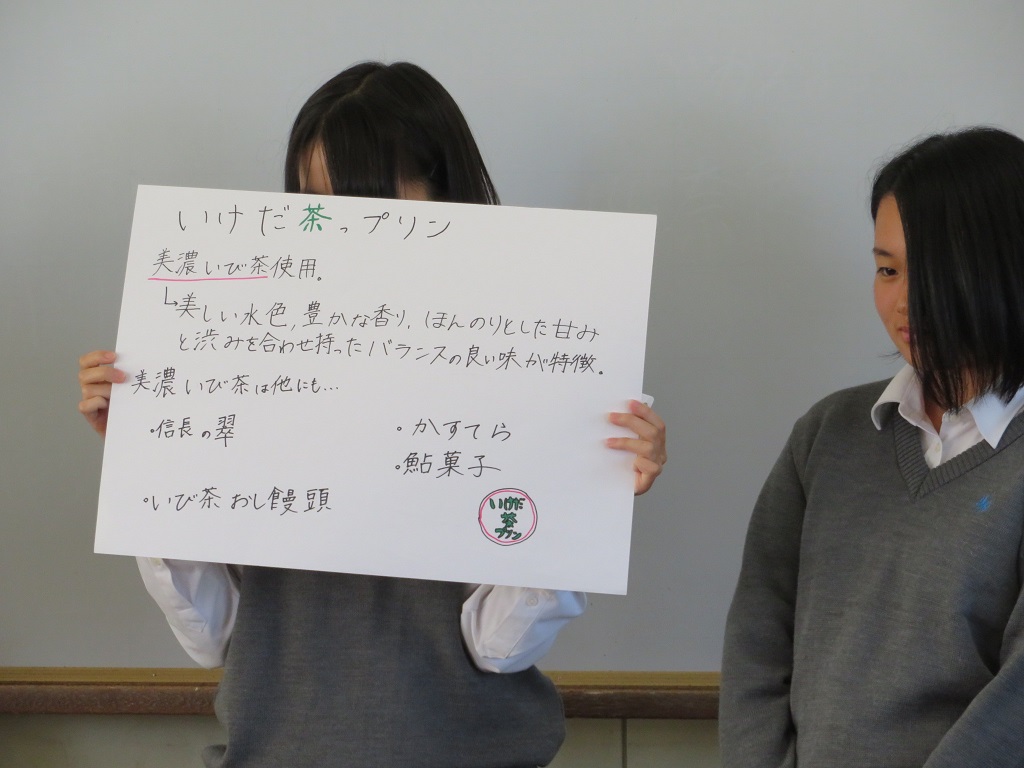

<地方公務員・国家公務員の講座を受けた生徒の感想>

公務員の職業の種類や地方公務員と国家公務員の違いがよく分かった。また、公務員になるための試験には、高卒,短大卒,四大卒などの受験区分があることも知ることができた。高卒と大卒では仕事の内容が違うことが多いため、よく考えて自分の進路を決めていきたいと思った。

<幼稚園教諭・保育士の講座を受けた生徒の感想>

幼稚園教諭と保育士の違いを詳しく学ぶことができた。幼稚園教諭には、2種,1種,専修という種類があることを初めて知ったので、今後の大学選びに役立てようと思った。また、保育士は保育所だけでなく、助産施設や乳児院などにも必要でいろんな場所で働いている人がみえることが分かった。

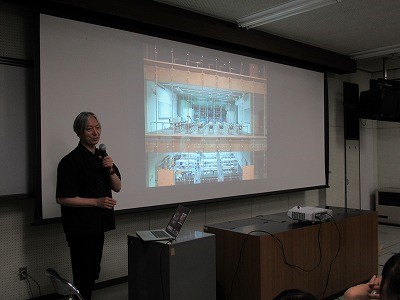

<建築・インテリアの講座を受けた生徒の感想>

建築関係は理系でないとできないと思っていたが、文系・理系関係なくできることもあると聞いて、とても安心した。文系に進む予定だが、建築にはとても興味があるのでこれからも建築やインテリアデザインについて考えていきたいと思った。また、全ての建物にはそれぞれの形に必ず意味があることを学んだ。建築設計では、絵の上手さより、アイディアが大切だと分かったので、普段の生活の中でも建物をよく見て、どういう意味があるのかをよく考えながら創造力を高めたいと思った。