令和3年12月15日(水)の5・6限に宮﨑千惠婦人クリニック院長の宮﨑千惠先生をお招きして「正しい知識を持って自分の身体は自分で守ろう~生命の大切さ~」という演題でご講演をいただきました。

生命の神秘や女性の身体の仕組み、妊娠、妊孕性、性感染症など高校生に知っておいてほしい知識や命の大切さ尊さについて伝えていただきました。性講話を通して、生徒一人一人が自分の性や相手の性、これからの生き方について考える良い機会となりました。自分自身の性や異性に関する興味や関心が高まる思春期に、専門家からお話を聴くことは生徒たちにとって大変貴重な機会となりました。

~生徒の感想~

〈男子〉

・女性は日々大変な思いをして生活していると思うと、自分は積極的に助けていかなければならないと思った。

・自分や相手をどう大切にするか、どうしたら大切にできるかを考え正しい知識を知り行動していくことが大事だと分かった。

・望まない妊娠や性感染症を防ぐため正しい知識を身に付けて、将来、パートナーを大切にしたいと思った。

〈女子〉

・生物学的に妊娠しやすい年齢、社会的・経済的に望ましい妊娠の年齢について初めて知った。講話で学んだことを生かし人生設計をしていきたい。

・赤ちゃんの身体が形成されて生まれていく動画をみて神秘的だと感じた。母親が痛みを耐えて自分を生んでくれたことを考え、命を大切にしたいと思った。

・子宮頸がんのワクチンの副作用に対して少し怖く避けていた部分があったが、今回正しい知識を知り少し見方が変わった。また、性感染症が増えていると知り自分を守るためにも正しい知識を知ることができ良かった。

投稿者「ikeda-hs」のアーカイブ

命の尊さ講話(R3.12.9)

12月9日(木)6限に、岐阜県総合医療センター新生児内科医長 寺澤 大祐先生から「いのちの理由~コウノドリの現場から、あなたへ」という演題でご講演をいただきました。今年度、岐阜県教育委員会が試行の意味で実施した「いのちの授業」への専門医の派遣先として、郡上高校、山県高校、そして本校の3校が選ばれ、大変貴重な機会をいただきました。

「すべての命を輝かせたい。」という強い思いで医療にあたる先生の「生きる意味のない命はない。」という言葉は、多くの生徒たちの感動を呼びました。「勉強する理由は、よりよい社会・世界を創り出すためであり、他人の力になるためである。」とメッセージは、多くの生徒たちに希望をもたらしました。

講演後、34名の生徒が先生との座談会に臨みました。先生が、小説・映画『風に立つライオン』のモデルである、ケニアで国際医療活動に従事した柴田紘一郎先生や、その小説と名曲『風に立つライオン』を生み出した歌手さだまさしと親交が深いことを聴いて、生徒たちは驚いていました。また、先生自身が関係していらっしゃるすべての医療従事者が素晴らしいとおっしゃられたことで、看護・医療の道を進もうとする生徒たちの目が輝いていました。全体会の後も、個人的な質問をしたり、握手を求めたりする生徒が絶えませんでした。

以下、生徒の感想文を掲載します。

〈1年女子〉

「毎年、誕生日を迎えられることが、当たり前ではないことを改めて感じました。医療は治すことだけではなく、その人が今後の人生、もしくは限られた時間の中での人生をどうしたら輝けるかを考える場であることを知りました。自分の赤ちゃんを授かったら、その子の人生のことを責任もって考えたいし、いっぱいその子を愛せる親になりたいです。また、自分を生んでくれた母に感謝したいです。」

〈2年男子〉

「『誕生日おめでとう。』という言葉には、いつ死ぬか分からない人生の中で今まで生きてこれたことへの感謝の気持ちが込められているという話を聴いて感動しました。僕も病気を抱えて生きています。なので今元気に学校に通えるように治療してくれた医者の先生、看護師さん、支えてくれた家族に感謝して生きていきたいと思いました。今僕が生きているのはキセキだと思いました。」

〈3年女子〉

「今ある命は、当たり前のものではないということがよくわかった。長生きをする人もいれば、たった数ヶ月で天に帰ってしまう赤ちゃんのいて、今生きていることに感謝をしないといけないと思った。また病院は長生きを目標にするのではなく、その子が輝ける人生にしてあげる場所であると聴いて、自分もそんな思いをもって将来看護師になりたいと思った。」

「2021年度 ちょびっとボランティアやってみん!!」参加(R3.12.4)

本校の26名の生徒が、「特定非営利活動法人 まち創り」が主催する公園内の草取りと花壇の手入れに参加しました。

9時に「アクアウォーク大垣 香りそよぐ公園」に集合し、岐阜県園芸福祉協会の皆さんと一緒に作業を始めました。最初は、協会の皆さんが剪定した枝や葉を集め、分別し、コンポストに入れたり、草取りをしたりしました。1時間後の休憩時間には、刈り取ったローズマリーの枝を利用して、全員でクリスマスリースを作りました。ボランティアの楽しさはこういった交流にあるのかもしれません。休憩後はいよいよ、パンジーなどの花の苗とチューリップの球根の植え付けをしました。

活動は2時間に及びましたが、黙々と作業に取り組む皆さんの姿に感動しました。今回もSDGsの17の目標の11「住み続けられるまちづくりを」に貢献することができました。

高校生のための教職説明会(R3.12.2)

12月2日(火)の放課後、教育委員会教職員課の森田耕平課長補佐、さらには揖斐特別支援学校の小森哲郎先生、谷汲中学校の下野夢理香先生という若手の先生方にお越しいただき、座談会形式の教職説明会を実施しました。

本校からは17名の生徒が参加し、先生方の勤務校の紹介や教員としての心構えなどの話を聴かせていただきました。その後、「YouTubeを用いたフレキシブルな授業をどう思うか」「人前で緊張しないで話すにはどうしたらよいか」「勤務先として私立学校と公立学校とどちらがよいと思うか」などの生徒たちの真剣な質問に対して、大変熱心に答えていただき、生徒たちが感激していました。講師の先生方の教育に対する熱意と人に対る温かさに触れ、教職に対するあこがれの気持ちが膨らんだことと思います。

月食の観察を行いました。(R3.11.19)

本日11月19日、約97%が欠ける部分月食がありました。晴天で観測に適した環境であったため、本校校長(地学専門)の天体望遠鏡を用いて、職員と考査に向けた勉強の為に残っていた生徒で観測を行いました。徐々に赤黒くなっていく幻想的な月の姿に感嘆の声が上がっていました。

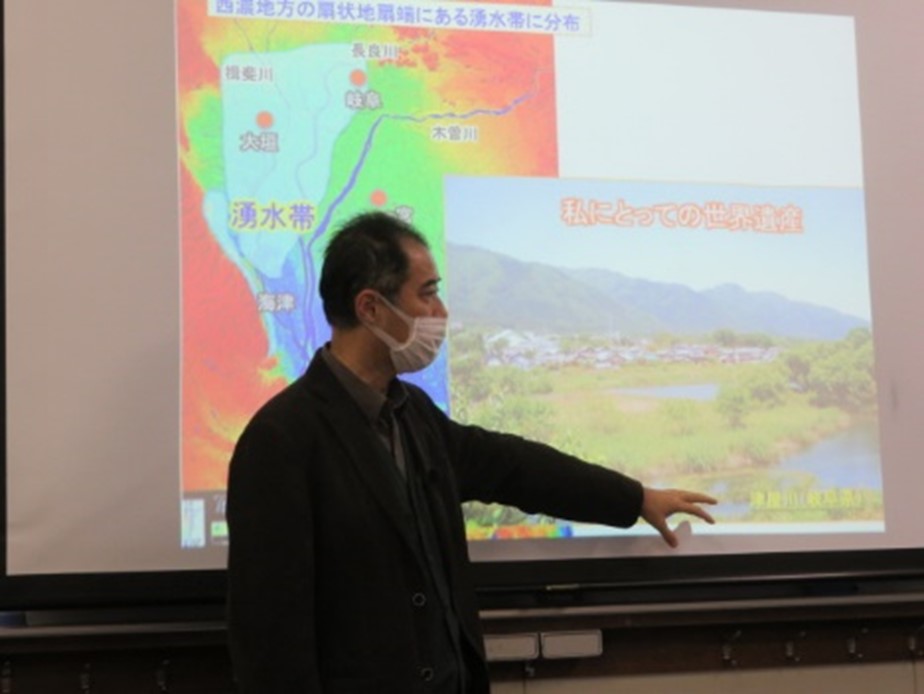

池田町キャリア教育講演会(R3.11.17)

11月17日(水)6限に、岐阜協立大学経済学部 森 誠一教授から「“郷土財”の育成のために~21世紀の君たちへ」という演題でご講演をいただきました。理学博士である森教授は、トゲウオ科の世界的に有名な研究者で、池田町のハリヨの保護活動にも携わっていらっしゃいます。そして、池田町キヤリア教育ブログラム『学校を飛び出して、地元で活躍するオトナを取材しよう!』で、1年4組の有志の生徒が取材させていただいた先生です。

今回、西美濃やハリヨ、郷土財の保全と活動についての話を伺うことができ、とても充実した時間となりました。

講演後、25名の生徒が先生との座談会に臨み、進学後の研究や高校での探究活動の在り方、生徒会や科学部の活動への期待などを質問していました。先生は一つ一つに丁寧に答えてくださり、宿題をもらった生徒もいました。

以下、生徒の感想文を掲載します。

〈1年女子〉

「池田町の大切なハリヨは湧き水が豊富な所で生きていることを初めて知りました。その湧き水を守るために根源である山を守る必要があるというのがおもしろいなと思いました。ハリヨを含む様々な魚が住む所に外来種を入れると、被害がでるのが悲しかったです。その結果、生物多様性が劣化し、人々の努力が水の泡になってしまうので、私も何か地域に貢献したいと思いました。」

〈2年男子〉

「話を聴いて、ハリヨなどの魚たちを守りたいという先生の思いが伝わった。また、岐阜は淡水魚にとって、環境の良い場所ということを知った。生物を保護するには、その生き物はどこから来ているのか、その生き物に何が必要かを知ったうえで、考えなくてはならないということがわかった。」

〈3年女子〉

「森誠一教授の講演を聴き、自分が住んでいる地域に今まで目を向けてこなかったことを反省しました。地域の生物についても今回の講演を聴き、調べてみようと考えました。また、私はボランティア団体に所属しているので、そのボランティア団体の取り組みに河川の掃除などを今の回数よりも多くしてもらえないか交渉してみようと思います。」

「神戸町ふれ愛公園」清掃活動参加(R3.11.13)

本校の17名の生徒が、神戸町・池田町ライオンズクラブが主催する清掃活動に参加しました。

11時に神戸町ふれ愛公園に集合し、公園周辺の道路の落ち葉を箒などで集めました。ライオンズクラブの方々は、駐車場周辺の落ち葉掃きや砂場の中の小石を取り除く作業をされていました。

40分後には、落ち葉がはいったゴミ袋がいっぱい並びました。当日は天候もよく、多くの子供連れの家族が来ており、大型遊具で遊ぶ子供たちから歓声が上がっていました。ライオンズクラブの会長さんの「みなさんが家族をもった時、こんなきれいな公園で子供を遊ばせたいという気持ちを持ち続けるためにも、今日の活動を忘れないでほしい」という言葉が印象に残りました。みなさんのおかげで、今回もSDGsの17の目標の11「住み続けられるまちづくりを」に貢献できました。

池田町キャリア教育プログラム『学校を飛び出して、地元で活躍する大人を取材しよう』実践発表会(R3.11.10)

池田町の支援を受けて、キャリア教育プログラムの一環として課外授業「学校を飛び出して、地元で活躍するオトナを取材しよう!」に、本年度は、1年4組の生徒6名が参加しました。池田町を含む西濃地域で活躍されている、森誠一教授(岐阜協立大学)、本田ゆみさん(neshian)、加藤展広さん(長良義肢製作所)のもとにお伺いし、「仕事や働くことの意義とやりがい」「地元へ対する想い」「今後の夢」などをインタビューし、取材記事を作成しました。実践発表会当日は、1年生4クラスを6つの教室に分け、その活動報告を行いました。司会進行も生徒自身が行いました。自らの体験を皆の前でプレゼンすることは、準備も含めて苦労しましたが、この経験を通して、大きな達成感を得ることができました。探究活動をするための事前準備の方法や活動のまとめ方、振り返りの仕方、他者にプレゼンする力など、具体的なスキルを学年の仲間に伝えることができました。事前学習で学んだ写真の撮り方やマナー講座についても、実演することができました。発表を聞いた生徒からも、活動に対しての質問が飛び交いました。活動報告を聞き、半数近くの生徒が、次は自分自身もこのような経験をしてみたいと思えるようになったことが大きな成果となりました。

記事はこちら

1.岐阜協立大学 教授 森誠一さん(取材:高山 彩葉)

2.岐阜協立大学 教授 森誠一さん(取材:高木 寧々)

3.有限会社長良義肢製作所 義肢装具士 加藤展宏さん(取材:田中 亜実)

4.有限会社長良義肢製作所 義肢装具士 加藤展宏さん(取材:山本理依奈)

5.neshian 山のアトリエ 本田ゆみさん(取材:谷口 和枝)

6.neshian 山のアトリエ 本田ゆみさん(取材:中嶋亜香里)

「2021年度 ちょびっとボランティアやってみん!!」参加(R3.11.7)

本校の23名の生徒が、「特定非営利活動法人 まち創り」が主催する清掃活動に参加しました。

10時に大垣市多目的交流イベントハウス前に集合し、「元気ハツラツ市」が開催された大垣駅通りとその周辺を、ゴミ袋と火バサミを持って回りました。

当日は天気に恵まれ、多くの人々が駅通りや大垣城公園を訪れていました。最近SDGsの17の目標に対して、とても身近で気軽に取り組めるということで、街に落ちている「ポイ捨てごみ拾い」が盛んに行われています。関係がある番号は、11「住み続けられるまちづくりを」、12「つくる責任つかう責任」、14「海の豊かさを守ろう」、15「陸の豊かさも守ろう」 です。

1時間半後、イベントハウスの前には、可燃ごみ、ビン、缶、ペットボトルにわけて回収されたゴミ袋が置かれました。前回は雨天であったため、ゴミも少なかったそうですが、

今回は多く回収でき、職員の方々が大変感謝していました。今後も多くの生徒に参加しても

らいたいボランティア活動です。

「徳山ダム上流に実のなる木を植えよう大作戦(第20回)」について(R3.10.16)

本校の2・3年の11名の生徒が、「特定非営利活動法人 揖斐自然環境レンジャー」が主催するボランティア活動に参加しました。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止されましたが、本年度は参加人数を制限しての開催となりました。

徳山ダム上流地域で、クリ、コナラ、オニグルミ、トチノキなど75本の植栽終了後、藤橋城周辺で、150個のポットに種を植えました。

当日は作業すると少し汗ばむほどの気候でしたが、豊かな水と森に囲まれた揖斐川水源地域の自然環境保全活動を通じて、SDGsの17目標の15「陸の豊かさも守ろう」に貢献してくれました。心地よい疲れのなかで、16、17歳の生徒たちは、50年後に森に還っていると言われた苗の成長に、これからの自分の人生の歩みを重ねていました。