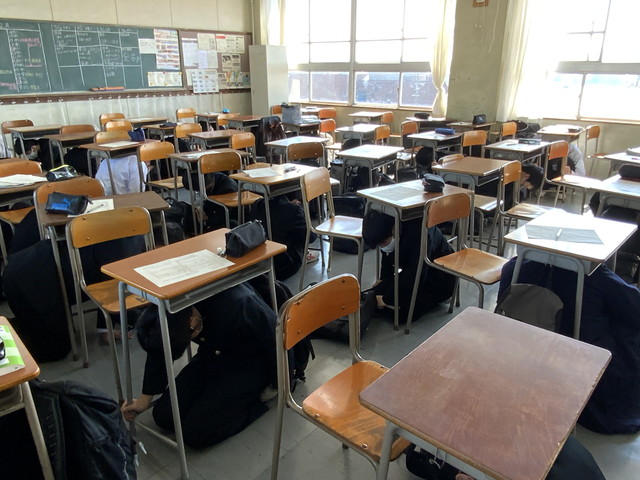

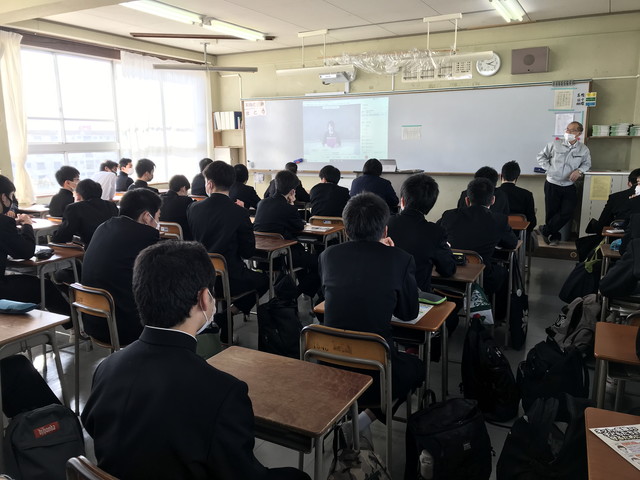

陸上競技部の「2021日本室内陸上競技大阪大会」、自転車競技部の「全国高等学校選抜自転車競技大会」出場を激励する壮行会を、放送にて行いました。

-

【壮行会】

- 大 会 名:

- 2021日本室内陸上競技大阪大会

- 日 程:

- 令和3年3月17日(水)~18日(木)

- 場 所:

- 大阪府大阪市

- 出場選手:

- 加藤 慎之介

- 大 会 名:

- 全国高等学校選抜自転車競技大会

- 日 程:

- 令和3年3月19日(金)~22日(月)

- 場 所:

- 福岡県久留米市、大分県日田市

- 出場選手:

- 尾方 祐仁、別府 拓真

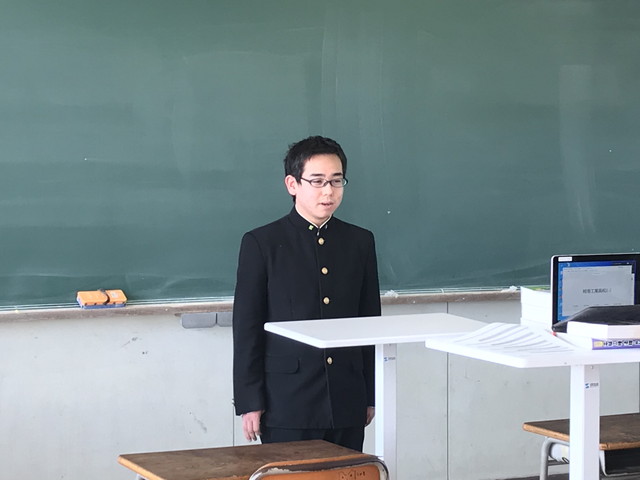

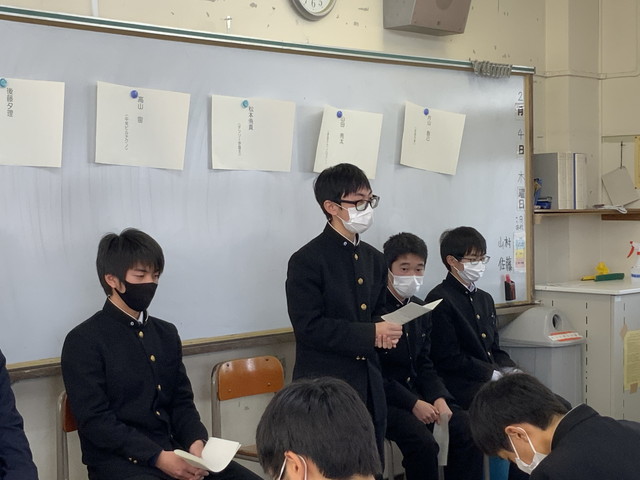

《陸上競技部》

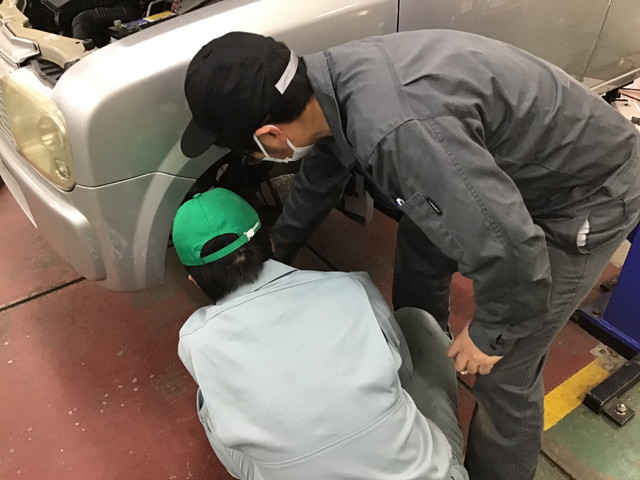

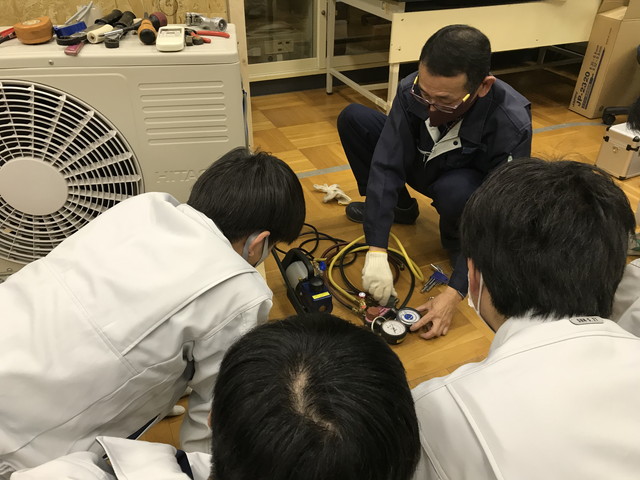

《自転車競技部》

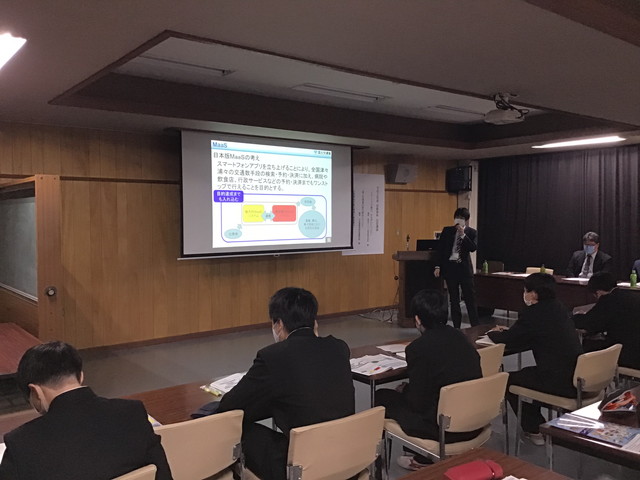

放送終了後、校長室にて自転車競技部には同窓会からの激励金が手渡されました。