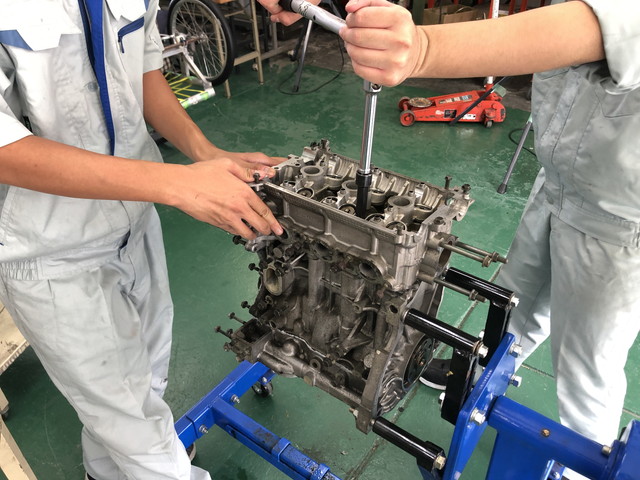

岐阜スズキ販売株式会社様より、自動車整備実習で使用する実習用車輌「エブリィ」を寄贈していただきました。

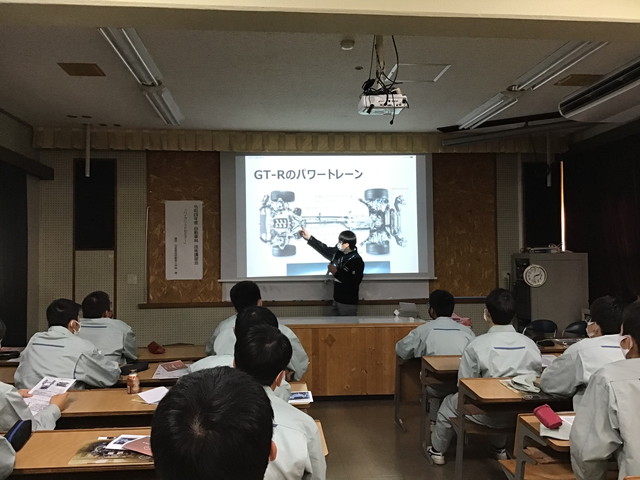

スズキエブリィはとても広い室内空間、レジャーやビジネスシーンなどで幅広く愛用されている車両です。今回寄贈頂いた車両には先進技術であるデュアルカメラブレーキサポートや誤発進抑制装置などが装備されておりエーミング実習などの実践的な整備技術を学ぶ実習等や、車両を使用した走行性能試験実習等で活用していきたいと思います。

今回頂いた実習用車輌を様々な授業で活用し、実践力のある自動車整備士の人材育成に役立てていきたいと思います。

目録の贈呈

目録の贈呈 感謝状贈呈

感謝状贈呈 生徒代表よりお礼の言葉

生徒代表よりお礼の言葉 記念撮影

記念撮影 エブリィを見学する生徒達

エブリィを見学する生徒達 エーミングターゲットの説明を聞く様子

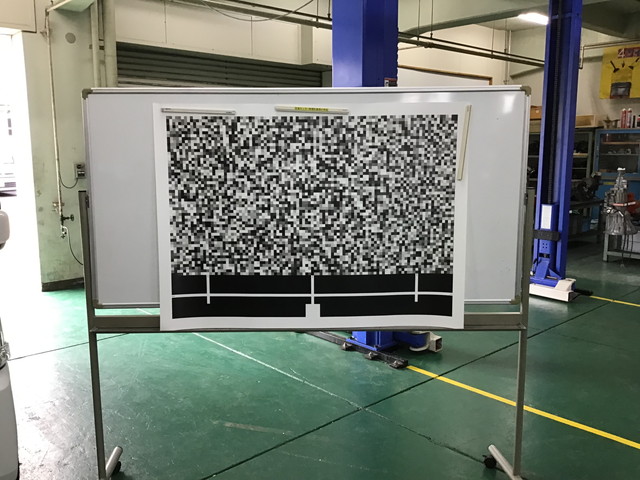

エーミングターゲットの説明を聞く様子 寄贈された実習用車輌

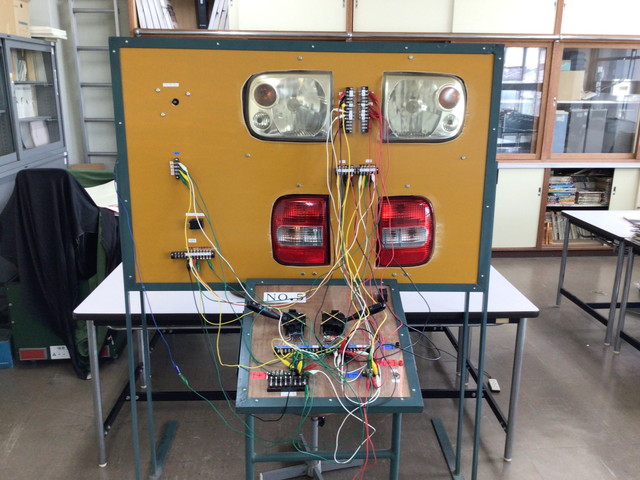

寄贈された実習用車輌 寄贈されたエーミングターゲット

寄贈されたエーミングターゲット