今回の観光資源研究の授業は「古民家カフェからみえる地域の魅力」というテーマで、串原で「サトノエキカフェ」を経営する藤本学さん・藤本麻由美さんに授業をしていただきました。藤本さん夫婦は京都から移住し、地域の郷土館をリノベーションしてカフェを経営しています。授業では私たちが気づいていない地域の魅力や、様々なことに挑戦してみることの大切さについて学ぶことが出来ました。

「特色ある授業」カテゴリーアーカイブ

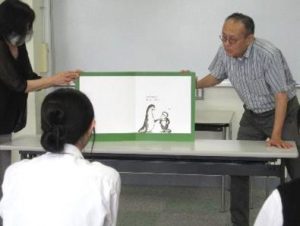

絵本の読み聞かせ講習(R6/6/25)

中京学院大学短期大学部保育学科の横井喜彦さまより、2回目となる絵本の読み聞かせのご指導をいただきました。

実際の場面を想定しての練習を通して実践力を高めることができました。

(ライフサポート系列)

ドローン学習④(R6/6/21)

4回目となる(株)ROBOZ様によるドローン学習を行いました。

1時間の講義で様々な自然現象を踏まえて安全に飛行するための知識を学んだあと、体育館で1時間、空撮用ドローンの操作訓練をしました。

少しずつ操作にも慣れてきました。

恵那市役所まちづくり企画部出前授業 (R6/6/18)

今回は「SDGs未来都市・恵那市が取り組む持続可能なまちづくり」というテーマで、恵那市役所企画課の鈴村さんと志水さんに出前授業を行っていただきました。恵那市の魅力や観光資源の概要だけでなく、経済・社会・環境に関する今後の課題とその解決に向けた取り組みについて学習しました。

絵本の読み聞かせ講習(R6/6/4)

本校の非常勤講師である中京学院大学短期大学部保育学科の横井喜彦さまより、絵本の読み聞かせのご指導をいただきました。

実際に良いお手本、悪いお手本から、何が悪いのか、どんな点が良いのかを考えることを通して、紙芝居では読み手と聞き手が「話の舞台(芝居)」を作るために、聞き手も参加できる工夫を取り入れる方法を教えていただきました。

(ライフサポート系列)

観光資源研究 岩村城下町フィールドワーク学習(R6/6/4)

前回に引き続き、NPO法人いわむら一斎塾の鈴木隆一さんの案内で岩村城下町のフィールドワーク学習を行いました。今回は空き家をリノベーションしてまちを盛り上げている「やなぎ屋」と「HYAKKEI」の店内を見せていただきました。クラウドファンディングを利用して改装された「HYAKKEI」では、有志が店主として運営する「シェアカフェ」というスタイルで、新たな人のつながりやまちの活気を生み出している様子を学ぶことが出来ました。

演劇ワークショップ③(R6/6/3)

本年度最後となる演劇ワークショップを行いました。

文学座の西川さま、細貝さま、岡本さま、そして今回も日本大正村村長の竹下景子さまを講師としてお招きし、1年次生を2つのグループに分けて行いました。

今回はブラインドウォーク、目隠しチャンバラ、ジェスチャーによる伝言ゲームを楽しみました。

3回の演劇ワークショップを通して得た創造力や表現力、集中力や観察力を今後の学校生活に生かしていきたいです。

演劇ワークショップ②(R6/5/27)

第2回目の劇団ワークショップを行いました。

「文学座」の西川さま、細貝さま、森さまと日本大正村村長でもある竹下景子さまの4名の講師をお招きし、「椅子取りゲーム」などの周りへの意識を大切にしたゲームを通して創造力や表現力を高めました。

入学して約2ヶ月でお互いの理解が深まり、2回目ということで、とても盛り上がりました。

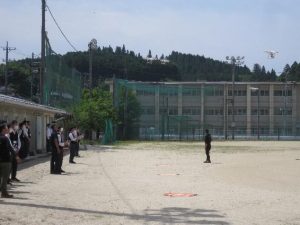

ドローン学習③(R6/5/24)

ドローン学習3回目。

今回は(株)ROBOZ様からドローン操作に関わる法律・法規などの基礎知識を学んだあと、グラウンドで実際の操作方法を学びました。

ドローン学習②(R6/5/17)

ドローン学習2回目。

4月26日のオリエンテーションに続き、(株)ROBOZ様からドローン操作に関わる法律・法規、電波や安全管理などの基礎知識を1時間学んだあと、体育館で実際の操作方法を学びました。

(3年次:ビジネスと観光系列)