中部学院大学短期大学部社会福祉学科 横山さつき先生のゼミに伺い、福祉類型の生徒(2年次生)が介護講座を受講しました。前半では介護の程度や状態に合わせて使用する介護機器の種類を教えていただき、実際に移乗用具を使用した介護体験をしました。移動・移乗用具を使用することで、介助者の身体的な負担を軽減し、介助者がゆとりある心を持って、安心・安全に配慮した介護を行うことができることを学びました。後半には、アニマルケアセラピー体験とリラクゼーションハンドケアマッサージ体験をしました。動物と触れ合うことで心が癒されること、リラクゼーションハンドケアで身体の各臓器に刺激を与えるだけでなく、直接手と手が触れることで心を落ち着かせる効果があることを実感することができました。

「※福祉類型」カテゴリーアーカイブ

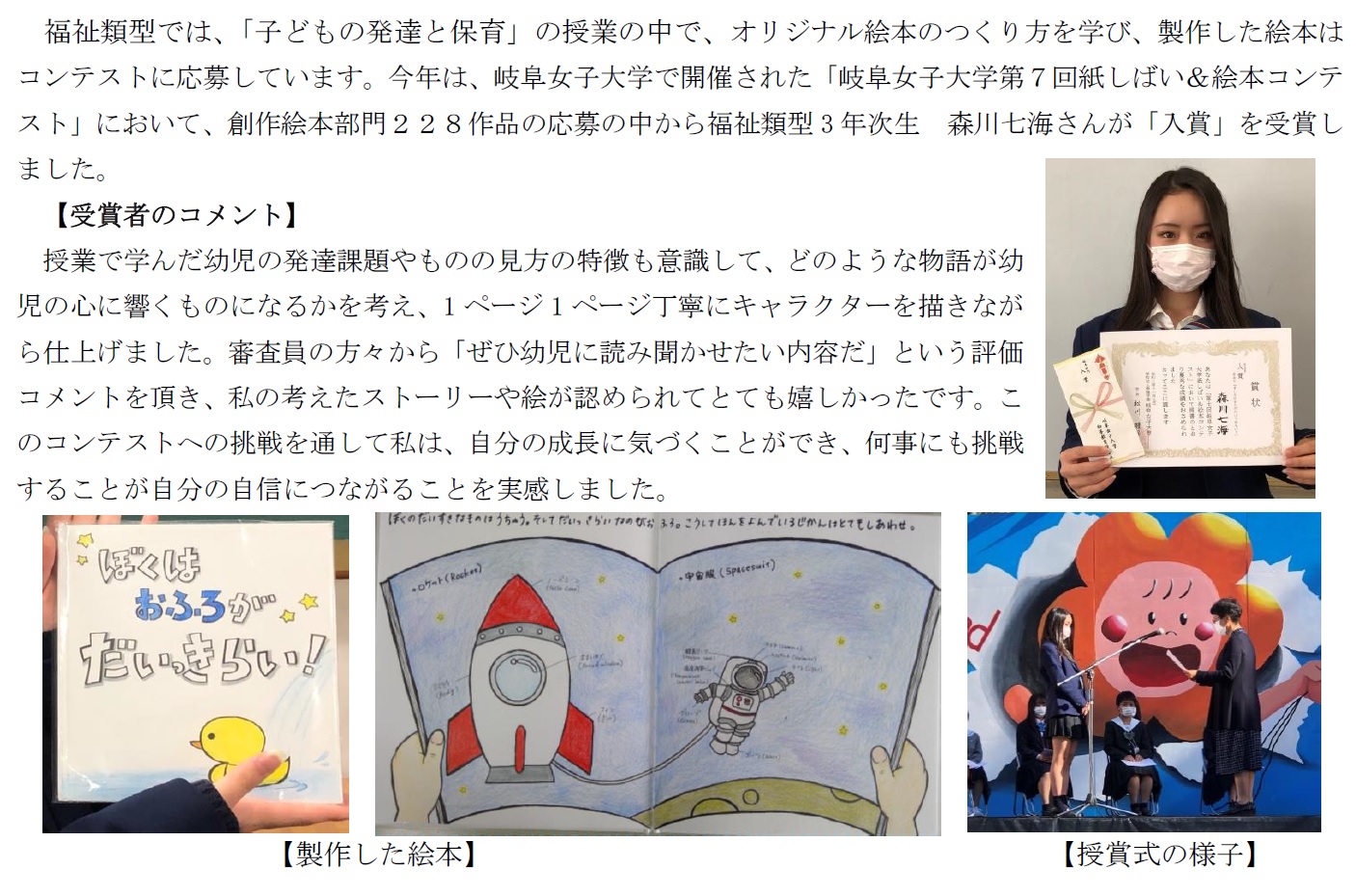

令和3年11月7日(日)表彰式 福祉類型3年次生 「紙しばい&絵本コンテスト」創作絵本部門入賞

令和3年10月27日(水)実施 3年次生福祉類型 「認知症サポーター養成講座」

令和3年7月7日(水)公開 3年次生福祉類型 ICTを効果的に使った学習

令和3年7月7日(水)実施 3年次生福祉類型企画 季節の行事「七夕」を楽しもう!

令和3年6月16日(水)実施 3年次生福祉類型 高大連携「介護講座」

令和3年6月4日(金)~9日(水)実施 3年生の先輩による類型体験談

2021年4月21日(水)実施 3年次生福祉類型 車椅子体験

4月21日(水)、福祉類型の生徒(3年次生)が車椅子の仕組みや介助方法を学び、車椅子を使用する人、介助する人の体験学習を行いました。

介助者が車椅子に乗っている人に話しかけながら移動すると安心して過ごしやすいことを実感しました。

<段差のある場所> <スロープの下り坂>

ティッピングレバーを踏み、キャスターを段に 下り坂は後ろ向きにしてゆっくのせてから前方に押し上げます。 り下ります。