令和6年4月9日、本校にて新入生歓迎会が行われました。

新入生たちは、吹奏楽部の演奏で入場し、歓迎演奏による歓迎を受けました。

その後、生徒会編集による学校の紹介動画を視聴した後、部活動紹介が行われ、各部活動から部活動紹介や歓迎パフォーマンスが披露されました。

新入生たちには、1日も早く学校に馴染み、部活動や学校行事を楽しんでもらいたいものです。そして、部活動を選ぶ際は、自分の興味に誠実になり、無理なく3年間通して楽しめる部活動を選択できると良いですね!

令和6年4月9日、本校にて新入生歓迎会が行われました。

新入生たちは、吹奏楽部の演奏で入場し、歓迎演奏による歓迎を受けました。

その後、生徒会編集による学校の紹介動画を視聴した後、部活動紹介が行われ、各部活動から部活動紹介や歓迎パフォーマンスが披露されました。

新入生たちには、1日も早く学校に馴染み、部活動や学校行事を楽しんでもらいたいものです。そして、部活動を選ぶ際は、自分の興味に誠実になり、無理なく3年間通して楽しめる部活動を選択できると良いですね!

令和6年4月9日、本校にて着任式と始業式が行われました。

今回の人事異動などで、本校には8人の新・転任者が訪れました。

新・転任者代表挨拶に立った教頭は、「1日も早く学校に慣れていきたい」と率直な自身の思いを語りました。

また、始業式で学校長は、人によって好きなスポーツが違うことから、多様性を認め合いつつ自分の思いをはっきり伝える大切さを力説。さらに、自身の今年度の目標を発表し、「共にそれぞれの目標に向けて頑張ろう!」と生徒たちにエールを送りました。

皆さんも、何か目標はありますか?もし、「目標がない」という人は、「何か目標になるものや、夢中になれるものを探す」というのを目標にしてみるといいかもしれませんね。

中の人は、「今年度も中津川工業高校の魅力を発信し続けることを怠らない」のが目標です。今後ともぜひよろしくお願いいたします!

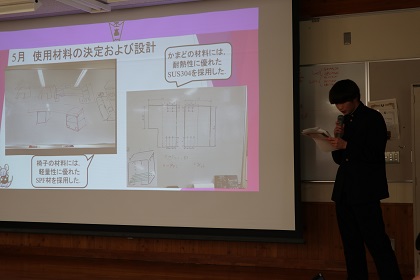

令和6年2月1日、機械工学科の課題研究発表会が行われました。

プログラムは、サッカーゴール運搬機・かまどベンチ・リニア型電車・バレーボール用具製作・フライス盤実習室整備・金型製作への取り組み、でした。

サッカーゴール運搬機

全体説明の様子

この装置は、サッカーゴールの運搬を楽にするために考えました。

ゴールの種類に合わせた形を組み、I型とV型という2種類の装置を製作しました。

今後の部活動の際、長く使ってもらいたいです。

かまどベンチ

災害発生時に、避難場所となる学校で使えるものを製作したいと考え、椅子とかまどを合わせたかまどベンチを製作しました。

設計は手書きで行いました。また、材料選びも実用性を求め、こだわりました。

災害時に色々な場面で役に立ってほしいです。

リニア型電車

今回の課題研究発表の目玉の一つ、リニア製作の発表です。

リニアを様々な人に知ってもらいたいという思いから製作しました。

その際、乗る物だけでなく線路も30m自作しました。電動モーターで動く仕組みです。乗車人数は、小さい子どもなら4人、大人なら2人までです。

バレーボール用具製作

バレーボール部の生徒から「効率よく練習できる器具が欲しい」との要望を受けて、セッター用器具と台を製作しました。

普段の実習では行ったことのない溶接を行い、貴重な経験となりました。

装置が今後の練習に役立ってほしいです。

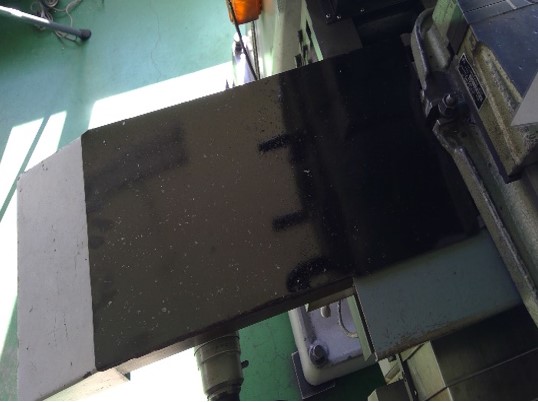

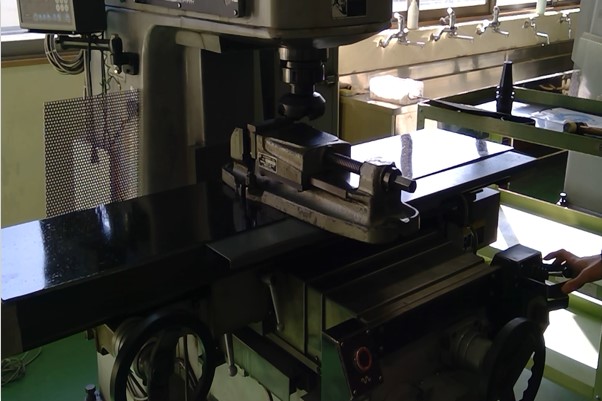

フライス盤実習室の整備

自分たちがフライス盤実習を行っていた際、不便に感じることが多くあり、それを改善したかったため整備をすることにしました。

フライス盤での作業中、キリコが飛んでくるのを避けるカバーです。それと、フライス盤のテーブルカバーです。こちらはもともと使っていたものがボロボロになっていたので、新しく作り直しました。

フライス盤での作業中、キリコが飛んでくるのを避けるカバーです。それと、フライス盤のテーブルカバーです。こちらはもともと使っていたものがボロボロになっていたので、新しく作り直しました。

この整備を行った理由には、自分たちが卒業した後も形に残るものを作りたいという思いもありました。

金型製作

この班の発表は、金型コンテストに参加することをテーマにしました。

金型を使ってのものづくりによく触れてきたことをきっかけに金型製作に興味を持ち、金型コンテストに挑戦することにしました。地元企業の方に支援していただき、校内で作った金型に樹脂を流し込んで製品を作りました。

グループによっては、完成した後の動画を流したり、完成した作品を実際に回し見てもらったりと発表に工夫が見られました。グループのメンバーみんなで力を合わせて、どの発表も熱のこもった発表となりました。

令和6年3月22日、本校にて3学期終業式と離任式が行われました。

終業式にて学校長は、社会人がなかなか振り返りのタイミングを持てないことについて触れ、高校生のうちに「目標を立てては振り返る」という癖をつけるように、と説きました。式の後は表彰伝達が行われ、新人戦の地区大会で優勝したバスケットボール部が表彰を受けました。

また、午後からは離任式が行われ、退職・転出する先生方に生徒会から花束が贈呈されました。

ちなみに、中の人は来年度も中工なので、来年度も引き続きよろしくお願いいたします!今後もタイムリーな情報を発信していきますよ!

令和6年3月14日、本校にて、入学者選抜の合格発表及び合格者登校が行われました。

また、合格発表の際には吹奏楽部がお祝いの演奏をして、受検生たちを祝福しまし た。

さらに、午後からの合格者登校では、合格者と保護者を対象とした入学説明と教科書等の購入をしました。