2月17日(火)、メルコビルエンジニアリング株式会社様およびカトービルサービス株式会社様による、エレベータ設備に関する出前講座を開催しました。

2月17日(火)、メルコビルエンジニアリング株式会社様およびカトービルサービス株式会社様による、エレベータ設備に関する出前講座を開催しました。

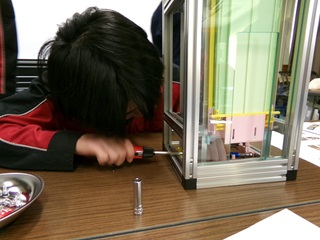

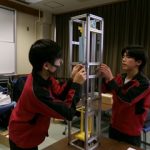

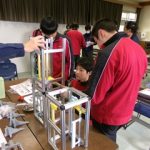

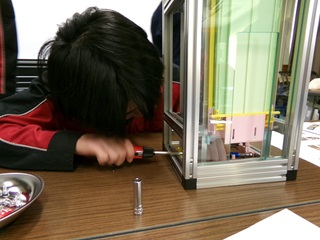

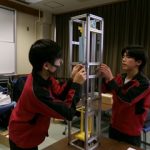

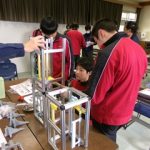

講座では、スケールモデル(縮小模型)の組立や解体を通して、生徒たちは楽しみながらエレベータの仕組みについて学ぶことができました。また、エレベータの据付や保守に関わる仕事についても詳しく知ることができ、生徒たちの進路選択の視野が広がる貴重な機会となりました。

今回、このような貴重な学習の機会を提供していただき、誠にありがとうございました。

2月17日(火)、メルコビルエンジニアリング株式会社様およびカトービルサービス株式会社様による、エレベータ設備に関する出前講座を開催しました。

2月17日(火)、メルコビルエンジニアリング株式会社様およびカトービルサービス株式会社様による、エレベータ設備に関する出前講座を開催しました。

講座では、スケールモデル(縮小模型)の組立や解体を通して、生徒たちは楽しみながらエレベータの仕組みについて学ぶことができました。また、エレベータの据付や保守に関わる仕事についても詳しく知ることができ、生徒たちの進路選択の視野が広がる貴重な機会となりました。

今回、このような貴重な学習の機会を提供していただき、誠にありがとうございました。

中津川工業高校では、専門的な技術・技能を身につけるために、実習という授業があります。今回は、2年生電気工学科の実習について紹介します。

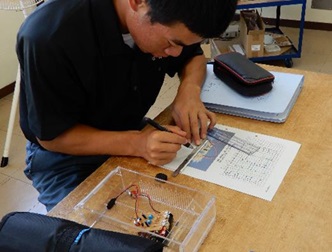

電気工学科の実習は班で数週間ごとにローテーションしながら、電気に関することを学んでいきます。実習の学び方は機械や器具を一人一人で取り扱い個人のスキルアップを目指すものや、班の中で役割分担をし測定を進めていき特性をまとめていくものまであります。

一つのテーマが終了したら、レポートをまとめて提出し、理解度を確認する口頭試問までが実習となります。企業に就職した後にも研修があり、卒業生からは在学中の経験が役に立ったと言われています。

PLC(シーケンス制御) 電子回路製作(LEDライト)

プログラミング(Arduino制御) 直流電動機

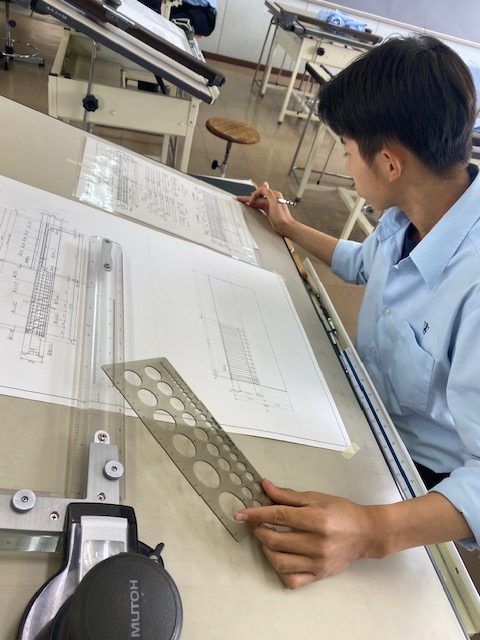

工業高校には製図という図面を書く授業があり、電気工学科では2年生から学んでいきます。最初は線の書き方から始まり、立体図から三面図への変換や三面図から立体図への変換など図面の書き方・読み方の基礎を学び、2学期には、機械図面や屋内配線図などの図面についても学習します。製図器具を利用しての図面作成やCADを利用しての図面作成も行っていきます。

ものづくりの現場では設計図面があり、その図面通りに製作する必要があります。製図を学ぶことで、基本的な設計図面が書ける・読める力を身につけてほしいと思います。

個々で課題に取り組むため、みんな集中して取り組んでいます。

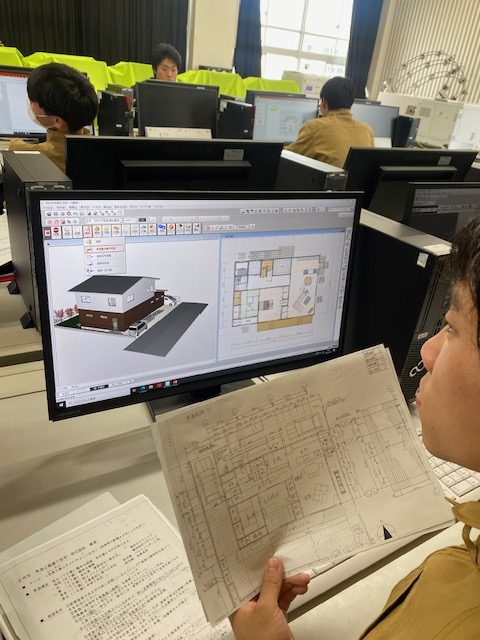

3年生建築工学科・土木工学科の授業風景を紹介します。

建築・土木どちらの学科も製図の授業があります。

建築工学科では、鉄筋コンクリート構造の製図や、コンクールの課題に向けた製図、卒業設計などに取り組みます。

土木工学科では、橋梁の製図、卒業設計にむけての橋梁上部工の製図に取り組みます。

建築実習ではBIMや、建方を行います。

土木実習では縦横断測量や、CIM、土質実験などを行います。

1年生の授業には、工業技術基礎という知識・技術・技能を学ぶ教科があり、今回は電気工学科での学習の一部(アーク溶接)を紹介します。

アーク溶接と聞くと機械系の学科を想像されると思いますが、地元企業に就職した場合機械加工に関わる業務に就くこともあるため、電気工学科でもアーク溶接の基礎を学んでいます。 安全を第一に考え、暑い中でも保護具を着用し何度も練習をし、最終課題は2枚の鉄板を溶接によって接合します。

また、実技的な授業では社会に出てから必要な報告書(何を学び、どのような結果であったかをまとめたもの)の作成も行い提出します。工業人として3年間多くを学び卒業してほしいと思います。