令和6年1月19日午後、1年生は情報技術検定に挑みました。

「情報技術検定」とはコンピュータの基本的な動き方や、プログラミングについて問われる検定で、6月に行われた計算技術検定と並ぶ、工業高校生にとっての登竜門の1つです。生徒たちは、計算技術検定の後から、この日のために授業や補習で一生懸命勉強してきました。

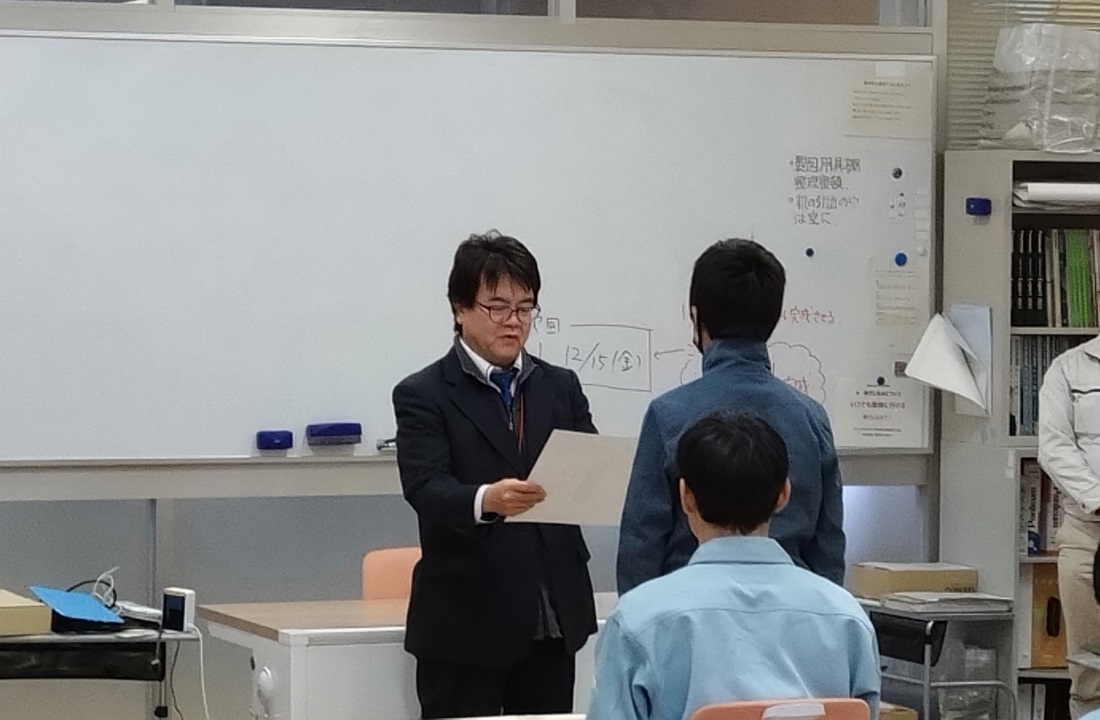

試験にも真剣に取り組んでいます。

さあ、1年生の最後に、計算技術検定とのダブル合格を勝ち取れるのでしょうか?

有終の美を飾るために、最後まで諦めないで!

令和6年1月19日午後、1年生は情報技術検定に挑みました。

「情報技術検定」とはコンピュータの基本的な動き方や、プログラミングについて問われる検定で、6月に行われた計算技術検定と並ぶ、工業高校生にとっての登竜門の1つです。生徒たちは、計算技術検定の後から、この日のために授業や補習で一生懸命勉強してきました。

試験にも真剣に取り組んでいます。

さあ、1年生の最後に、計算技術検定とのダブル合格を勝ち取れるのでしょうか?

有終の美を飾るために、最後まで諦めないで!

12月2日(土)、たくみアカデミーにて行われた 令和5年度第23回高校生ものづくりコンテスト岐阜県大会 電気工事部門に出場しました。

1名の選手が優秀賞(2位)をいただき、来年度の東海大会への出場権を獲得しました。

優秀賞: 2E 深谷 幸輝

選手からのコメント

「今回は惜しくも優勝することができなかったので、東海大会では優勝を目指して練習に取り組みたいです。」

電気工学科1年生35名が12月12日(火)に社会見学に行ってきました。

午前と午後で下記のように訪問してきました。

AM:中部大学

PM:株式会社JERA 碧南火力発電所

中部大学では、初めて見る施設や設備に驚きを見せながらも、楽しく学ぶことができました。学食体験もさせていただき、大学生活をイメージできたと思います。

碧南火力発電所では、日常生活で利用している電気がどのように作られているのかを知ることができました。日々学習している内容とのつながりも多く、有意義な学びになりました。

今回の見学を進路選択のきっかけにしてくれると思います。

貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

3年建設工学科の水野、権藤、寺島が課題研究の一環で、11月2日(木) に大阪のインテックス大阪で行われた、「建設技術展 2023 近畿 橋梁模型製作コンテスト(学生部門)」に出場しました。

チーム名 「我ら中工なり。」 橋梁名「Sensu bridge」

競技内容は支給された材料で、柱間600mmの上に学校で製作した模型を設置し、模型中央に30kg載荷し1分間耐えるものです。デザイン性、技術度、完成度、経済性、載荷試験の項目で審査されます。

今大会には初めて参加させていただきましたが、諸先輩方の過去の橋梁模型を参考に、計画から作成まで約4ヶ月取り組んできました。

試作ではボロボロでしたが、大会では無事に30kgの荷重を1分間、無事に耐えることができ、ホッとした瞬間からでした。

審査員の方に、「センスの良い橋」とお褒め(ダジャレ)をいただきました。さすが大阪!と感じました。

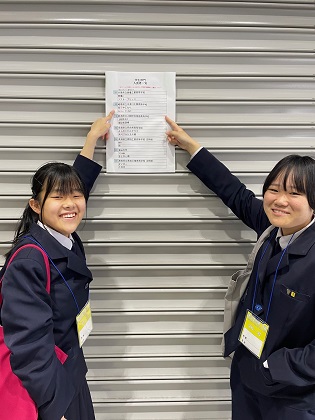

結果発表の瞬間!なんとそこには…

「我ら中工なり。岐阜県立中津川工業高等学校」が表示されていました!!

最優秀賞ではありませんでしたが、審査委員特別賞を受賞することができました!

生徒代表コメント

受付時に減点(載荷用金具との干渉)対象と知り、不安のスタートでしたが、頑張って制作してきた模型を評価していただき入賞する事ができ良かったです。チーム名に恥じない結果、岐阜県立中津川工業高等学校を全国に広める事ができました。

我ら中工なり。Sensu bridgeでやりました!「おほほほほ 」

最後に、今回の大会参加に関して、多くの先生方のご理解ご協力をはじめ、本校同窓会からの援助をいただき参加する事ができました。誠にありがとうございました。尚、今大会と表彰式の様子は「建設技術展近畿」公式YouTubeで配信されています!ぜひご覧ください!

*YouTubeの「建設技術展近畿」のアカウント内の【ライブ】の項目内に大会と表彰式の様子があります。【動画】の項目にはありませんのでご注意ください。