7月25日(木)26日(金)に中津川工業高等学校 中学校一日体験入学を開催します。高校の進路を悩んでいる中学生の皆さん、ぜひ中津川工業高等学校へお越しください。本校生徒が学校について楽しく・優しく紹介します。部活動見学もあります。詳細については、一日体験体験入学案内をご覧ください。

R6年度_1日体験入学案内

~昨年度の体験内容~

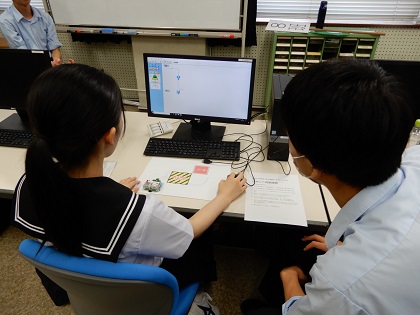

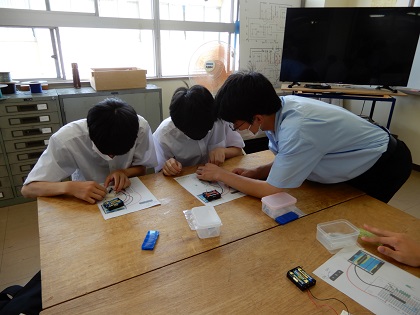

電子機械工学 歩行ロボットなど、各種実習体験と紹介・小型ロボットを決めた通り

に動かす体験

建設工学 三次元CADで住宅の設計・最新測量技術の体験と建設機械の演示

電気工学 人工雷の観測と電子工作の体験・パソコンを使った3Dモデリング

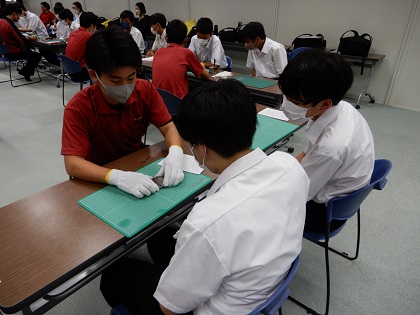

機械工学 ペン立て作り・スマホスタンド作り 実習室見学

※本年度の内容と異なる場合があります。

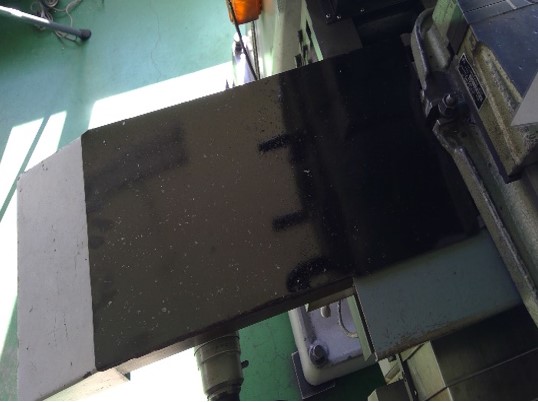

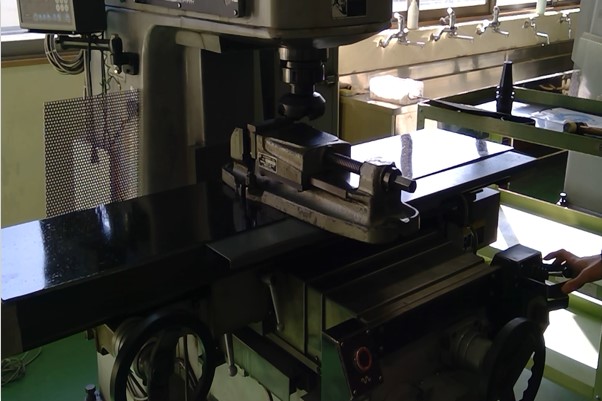

フライス盤での作業中、キリコが飛んでくるのを避けるカバーです。それと、フライス盤のテーブルカバーです。こちらはもともと使っていたものがボロボロになっていたので、新しく作り直しました。

フライス盤での作業中、キリコが飛んでくるのを避けるカバーです。それと、フライス盤のテーブルカバーです。こちらはもともと使っていたものがボロボロになっていたので、新しく作り直しました。