「白線流し」来場自粛のお願い

卒業式当日の「白線流し」については、新型コロナウイルス感染症対策により、卒業生(3年生)及びその保護者のみで実施いたします。

つきましては、その他の方の御来場は御遠慮いただくことになりますので、御理解の程、よろしくお願いいたします。

全国大会出場 報告会

2月3日(木)校長室にて、全国大会出場の報告会が行われました。

京都府で行われた全国駅伝大会に住野さん、東京都で行われた全国ビブリオバトル大会に日面さんが、共に岐阜県の代表として出場しました。

二人とも高いレベルの人々と競い合うことで、刺激を受け自分の世界が広がったと話してくれました。今後の活躍にも期待しています。

第40回全国都道府県対抗女子駅伝走大会 4区出場

2年 住野 友理

第8回全国高等学校ビブリオバトル決勝大会 出場

2年 日面 杏菜

|

|

|

「入力不フォーム」を用いた朝の欠席・遅刻連絡への移行について(令和4年2月4日配布)

※入力フォームのURL及び保護者認証パスワードについては、保護者宛て「すぐメール」でご確認ください。

東京有斐会「白線流しのつどい」中止のお知らせ

本年3月に「白線流しのつどい〜同窓の世代を結ぶ会〜」を開催予定でしたが、新型コロナ感染症拡大のため、今回は残念ながら中止することになりました。

中止となった「白線流しのつどい」は3年に1回のいわゆる総会ですが、次回は3年後ではなく、今回同様の「白線流しのつどい」を来年2023年に開催する予定です。

詳細が決まりましたら、改めてご案内させていただきます。

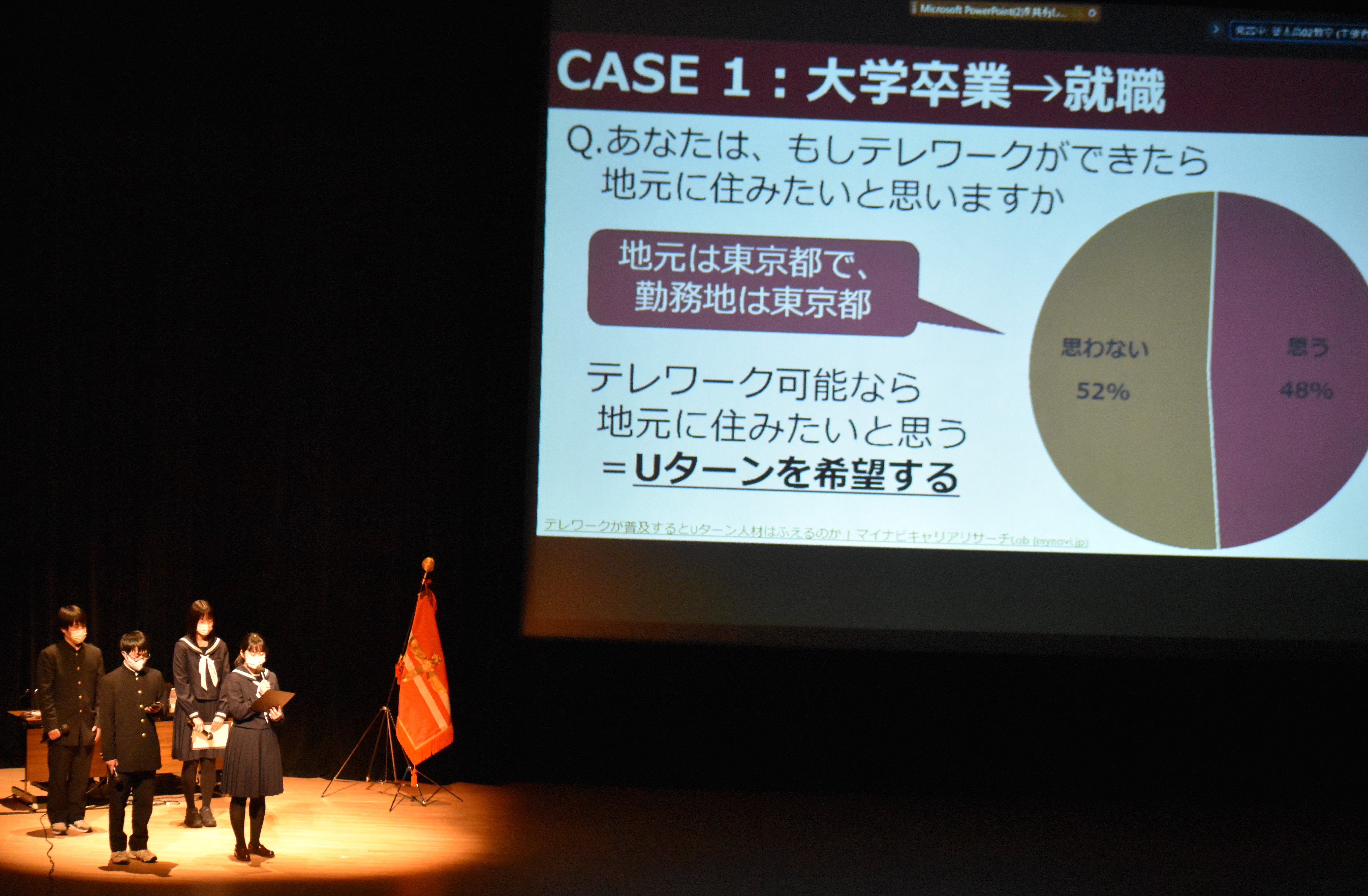

令和3年度FRH Hida.T-Academia 地域活性化プログラム発表会

1月25日(火)、令和3年度FRH Hida.T-Academia 地域活性化プログラム発表会を実施しました。地域の持つ魅力・地域の抱える課題の探究を深め、問題解決に向けた提案を行うことを目的に取り組んだ研究成果を、2年生48グループが発表しました。

午前中は、コロナ対応のため、2年生が作成した発表動画を、1年生が教室で各自のタブレットで視聴する形態をとりました。

午後は各クラス等の代表グループが高山市民文化会館で発表し、それ以外の生徒は学校でオンラインで視聴しました。コメンテーターの高山赤十字病院副院長竹中勝信様、株式会社シージェット代表取締役社長田中明様のコメントから、自分たちの研究の意義、成果をあらためて実感しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で調査・研究に苦労した1年でしたが、地域の皆様に、様々な機会を通して、このプログラムへの御協力をいただき、発表会につなげることができました。

発表タイトル

2B 地元の商品をもっと身近に

2C 来ようぜ、高山

2D 新しい飛騨高山の視点 *有斐会長賞

2E アフターコロナに向けた観光

2F BE SCATTERED

2A FRHでの提案を継続的に実現するには?

重点活動グループ 高校生が考える中部山岳国立公園の活性化方法

重点活動グループ SDGsと考える、ずっと住み続けられる街

重点活動グループ 飛騨家具 is sustainable!

|

|

|

|

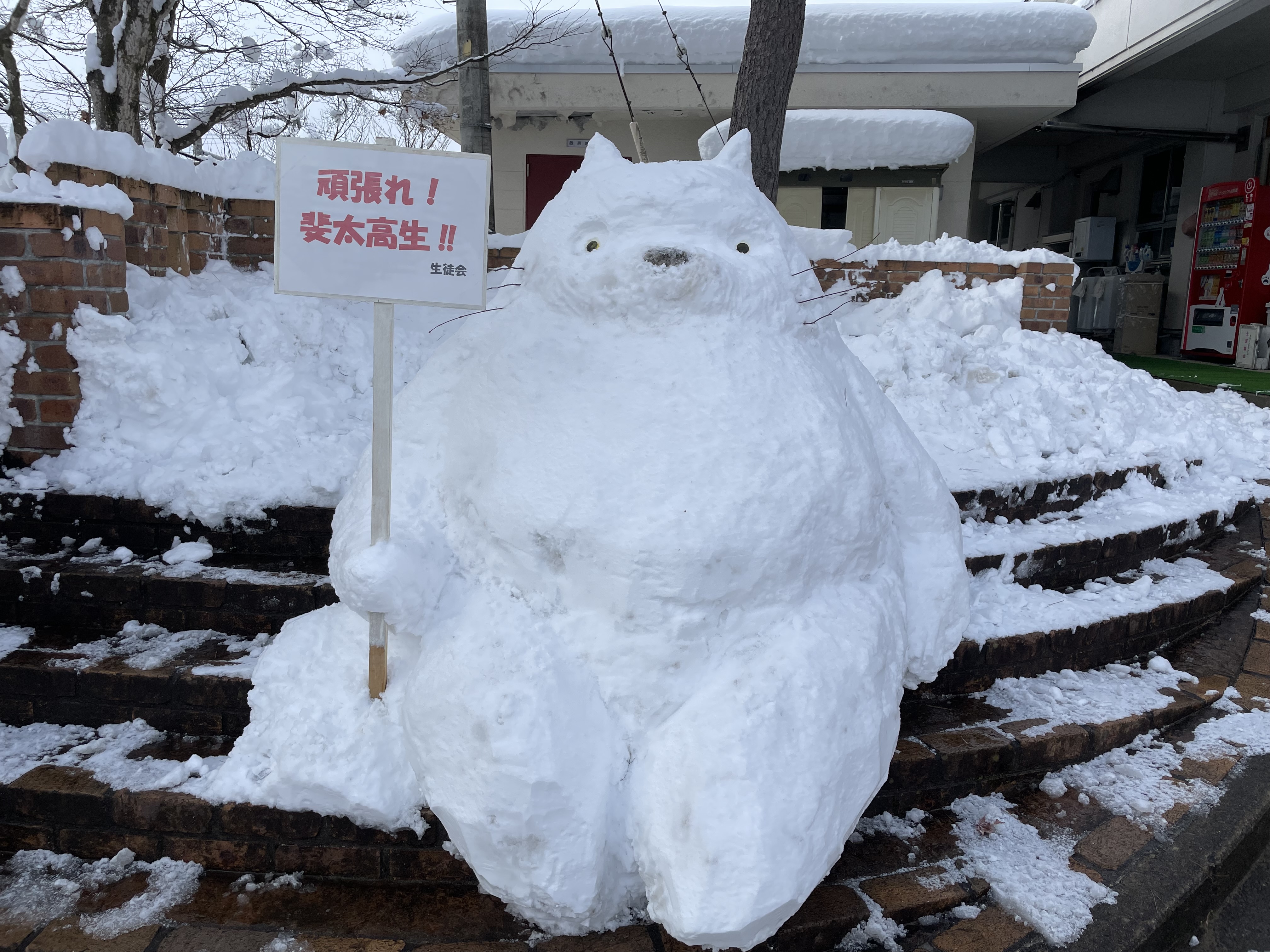

大学入学共通テスト

いよいよ大学入学共通テスト前日となりました。

生徒会では合格祈願トトロを製作しました。明日明後日、受験生の皆さんを見守ってくれることでしょう。

頑張れ!斐太高生!

|

エンパワーメントプログラム

12月25日から27日の3日間、本校1、2年生の希望者23名がEMPOWERMENT PROGRAM(エンパワーメントプログラム)に参加しました。このプログラムで、フィリピン、マラウィ、メキシコ、モンゴル、イランから東京大学、名古屋大学、京都芸術大学に留学している大学(院)生5名と一緒に、生徒はディスカッションやプレゼンテーションを全て英語で行いました。当初は慣れないプログラムに緊張した様子の生徒でしたが、留学生の方々により生徒たちの可能性が上手く引き出され、最終日には自分の将来の目標等を堂々と英語で発表していました。

斐太高校では、エンパワーメントプログラム等を通じて、生徒がグローバル化に対応するコミュニケーション能力や課題解決力等の国際的素養を身に付けることを目的としています。3日間と短い期間でしたが、こうした能力、素養を広めることにつながるプログラムとなりました。

|

|

|

年末年始に向けて県知事より注意喚起

令和4年前期生徒会認証式

12月22日(水)、校長室にて令和4年前期生徒会の認証式が行われました。

認証式では大野校長から認証状の授与が行われ、前期生徒会長の岩腰さんから生徒会活動に向けての抱負が述べられました。その後、大野校長から生徒会役員にむけての思いが伝えられました。新たに始まる生徒会活動で学校生活をリードしてくれることを期待しています。

令和4年 前期生徒会執行部

会長 2B 岩腰 丈太朗

副会長 2D 石原 美澄

副会長 2D 沼澤 空

副会長 2F 福壽 成花

副会長 2F 門前 凜音

副会長 1D 新屋 一樹

書記 1D 大田 結心

書記 1E 門 春佳

財政委員長 2B 大村 充貴

|

|