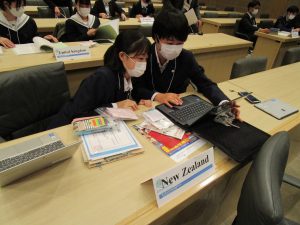

自然科学部生物班(アユ班)が環境DNA学会の第4回大会に参加をしました。札幌で行われる予定でしたが、コロナの影響でweb開催となり、学校から参加をしました。博士課程の発表や、海外からの発表もあり、英語が入り乱れる高度な内容でした。

高校生ポスター発表部門では12団体が発表を行い、発表順は一番目でした。慣れてきたzoomの発表だけでなく、oViceというヴァーチャル空間を使って質疑応答をするという学会でも新たな試みの中、初めての学会の参加で四苦八苦しながら発表を行いました。

翌日の結果発表では最優秀賞(全国1位相当)を受賞することができ、これまでの苦労に報いることができました。