個人と社会のウェルビーイング

岐阜県教育委員会は、3月に可児高校のスクールミッションを定めました。

【可児高校 スクール・ミッション】

豊かな人材の輩出と、高い進路目標の実現を目指す高校として

確かな学力の修得と主体的な活動を通して

多様な社会を支えるリーダーの育成を目指す学校

このスクールミッションには、「高い進路目標の実現」や「社会のリーダーの育成」という言葉がはっきりと掲げてあります。今まで、可児高校は、同様な目標を掲げて教育活動をしてきましたが、難関大学を目指す進学校として、また、社会のリーダーを育成する機関として、岐阜県教育委員会が正式に役割を与えたということになりました。改めて、その使命を考えたとき、教科の学習はもちろん、生徒会活動、探究活動、部活動など様々な場面で目の前にいる生徒の主体的な学びを支えていく決意を持つに至っています。

さて、私たちが教育を通して目標とするウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良い状態であること)には、個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイングがあります。社会のウェルビーイングは、個人のウェルビーイングには必要なことですし、個人のウェルビーイングが集まって社会のウェルビーイングを作っています。特に社会のウェルビーイングは、私たちの共通な目標にもなるので、周りの人々が個人のウェルビーイングに向かって努力している姿をみると、自分事には直接つながらなくても幸福感を得るのはこのためなのだろうと思います。子ども(生徒)たちは私たちと共に生きる幸福な未来の創り手であり、保護者のみなさまや私たち教員も子ども(生徒)が一生懸命学習する姿を見ることが、この上ない喜びなのは、ここに一つの理由があるのでしょう。

可児高校に赴任して3年目を迎えました。探究的な学びの充実、特活行事の活性化、教員の意識改革を三本柱とした学校改革を公言し、撒いてきた種は昨年度から徐々に芽を出し成長してきています。教員が教える学校から生徒が学ぶ学校へと変わっていく姿は、生徒、教員ともに多くの笑顔を可児高校に生み出しています。ここにも個人と社会のウェルビーイングを目指す姿を見ているような感じがしています。体育祭、文化祭、11月の学校開放日など、決して多くはないですが、保護者のみなさまに可児高校の教育活動の様子をご覧いただく機会を設けています。是非、お越しいただいて今の可児高校の姿を直接見ていただければ幸いです。生徒が「学びのコンパス」を持ちながらウェルビーイングに向かっていく姿はきっと私たちに幸福感を与えてくれると思います。

今年度もみなさまのご支援どうかよろしくお願いします。

(可児高だより 第176号 令和7年7月9日 校長 川地 晃正)

令和7年度入学式 式辞

入学を許可しました新入生の皆さん、可児高校へようこそ。可児高校は皆さんをこころから歓迎します。

これから高校生活をスタートする皆さんに、一つの問いかけをしたいと思います。それは「変化の激しい時代において、自分はどう在るべきか」という問いです。

振り返れば、わずか数年前、世界はパンデミックという未曽有の事態に直面し、社会の在り方が大きく変わりました。そして現在、AIの急速な発展により、私たちの生活は目まぐるしく変化しています。さらには地球環境の課題、国際社会の複雑な関係性など、皆さんが将来向き合っていく社会は、私たち大人が想像する以上に変化に富んだものになるでしょう。

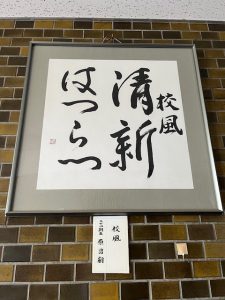

このような時代において、何が変わらない価値であるのか。私は「自分の頭で考え、行動する力」だと考えています。本校の校訓「自ら学ぶ」「自ら治む」「自ら鍛う」は、まさにこの時代に求められる自立の精神そのものです。昭和55年の開校以来、可児高校が大切にしてきたこの校訓は、時代が変わっても色あせることなく、むしろその重要性を増していると言えるでしょう。

さて、自分の頭で考えるということは、自分のオリジナルを作り出すことです。そのために皆さんには、ぜひ本校での学びを通じて、自分の殻を破り、視野を広げてほしい。同質な仲間だけで固まるのではなく、多様な価値観に触れ、自分と異なる考え方や文化を理解する機会を積極的に求めてほしい。人は、自分と違ったものに触れたとき、自分自身について考え始めます。こうした経験こそが、皆さん自身のオリジナルを作り上げ、将来にわたって自分の考えを持つことにつながるでしょう。

本校のグラデュエーション・ポリシーには「自分の将来を主体的に考え、高い志と向上心をもって行動できる生徒」という一文があります。可児高校は、この目標にむかって、教科の学習はもちろん、部活動、生徒会活動、探究活動など、様々な場面で皆さんの主体的な学習を全力でサポートすることを約束します。

高校生活は人生でたった一度の貴重な時間です。この三年間を悔いなく過ごし、自分自身の可能性を最大限に広げてください。そして将来、持続可能な社会の担い手として、リーダーシップを発揮できる人材へと成長することを心から期待しています。

自ら学ぶ 自ら治む 自ら錬う

精神はつらつ

令和7年4月9日

岐阜県立可児高等学校

校長 川地 晃正

令和6年度卒業式 式辞

一昨年の12月25日夜、体育祭のアテナ工業アリーナでの開催の説明を校長室から生徒会長田口君とともにオンラインで行ったことを懐かしく思います。生徒を主語とした学校改革の中では、民意つまり生徒の意見を無視してことを決める意思は私には全くありませんでした。12月の時点では、体育祭のアリーナ開催の実現は私の気持ちの中では50パーセントもなかったように思います。説明、アンケートを繰り返し、民主的手続きを踏む中でアリーナ開催は決まっていきました。

私が驚いているのは、その裏で生徒会が校則改定、長年の可児高校生徒会が成し遂げることができなかったカーディガン問題を同じ民主的手続きを使って成し遂げたことです。生徒会執行部のみなさんが校長室に相談に来たことを思い出します。私は、カーディガンの機能的なことを主張してもその改善策が示されれば何も言えなくなる。カーディガンを着用したい言うみんなの願いは本来どこにあるのかと問いました。生徒会のだしてきた答えはまさに自主・自律でした。自分たちの着るものくらい自分たちで決めたい。可児高生にふさわしい服装を自分たちで考えたい。でした。これこそ自治自主活動です。民主主義の根幹をこの小さな可児高校の中に見た気がしました。そして校則改定はみごと成し遂げられました。民主的手続きの強さ素晴らしさを多くのみなさんが実感したのではないでしょうか。

このような動きが生徒会から出てきたのも、可児高校が「自ら学ぶ・自ら治む・自ら鍛う」の校訓のもと行ってきた学校改革、すなわち教員が教える学校から、生徒が学ぶ学校への改革のひとつの表れだと感じています。

私たち教員は生徒を主語とした教育活動をあらゆる場面で意識し実践してきました。しかし学校改革を一番意識し、実践してくれたのは生徒のみなさん一人ひとりであったと今になって実感しています。それは学校改革の一番の受益者は生徒であることをみなさんは理解していたからだと思います。

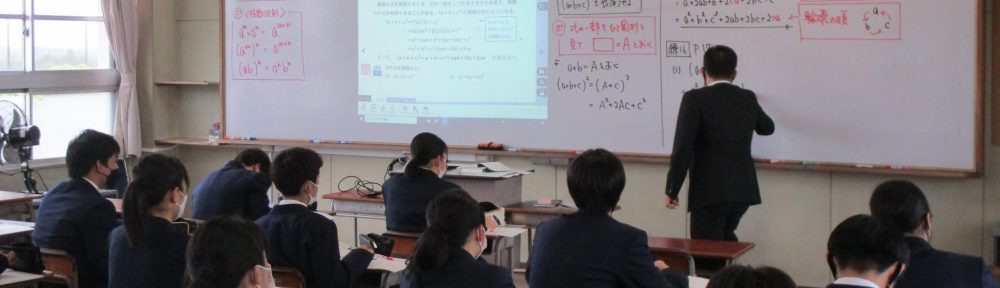

そして、授業です。主体的に学ぶ授業は本当に楽しいのでしょう。幾度となく見させてもらった授業でみなさんが学ぶ様子はいつも笑顔が溢れていました。私にとってこれほどうれしいことはありません。教えられることは忘れても、自ら学んだことは忘れない。身に付けた学力で挑んだ大学入試。多くの人がこれからの国公立の合格発表を待っていると思いますが朗報を期待します。

さて、最後に「メタ認知能力」について話をして占めていきたいと思います。メタ認知能力とは、自分が思考していることを、もう一人の自分が、より高次から客観的に捉えて把握し、活動に反映させる能力を言います。みなさん、自分の中にもう一人の自分がいることを想像してみてください。

学校改革で進めている主体的な学習は、自分自身で学習をコントロールする必要がありますので、必然的にこのメタ認知能力を高めることにつながっています。

メタ認知能力の獲得で、自分を客観的に観察できる人になります。すると自分自身の行動を自分で分析でき、より良い方向へ行動を自分で変化させることができます。また、他人の言動も自分同様、冷静に観察できるようになります。そして他人が考えていることを自分に置き換えて想像できるようになります。すると他者への配慮や距離感がつかめ、円滑な人間関係が築けるようになります。そして何よりも自分の感情がコントロールできるようになります。皆さんも感情任せに友達に思ってもいないことを言ってしまって、それを止めてくれる自分がいたらよかったのに、などと思ったことがありませんか?このようにメタ認知能力は、自分が獲得した知識を応用して活用していく場面で、より正しい行動ができるようになるために発揮できる思考のプロセスです。

皆さんは、可児高校で本当に一生懸命勉強し、高い学力を身に着けました。この学力はとても強大な力でこの先あらゆる場面で駆使できるでしょう。新しい知識・情報・技術が絶え間なく生まれる知識基盤社会においては、学習したことをもとに「何ができるか」が問われます。実際の行動に移すとき、主観のみに基づいていないか、客観的な視点に立っているかなど、メタ認知能力にゆだねてみてください。メタ認知能力は正しい行動の助けになると同時に、新しい世界に飛び込み、自らの道を切り開く勇気を与えてくれるでしょう。

「自ら学ぶ・自ら治む・自ら鍛う」昭和55年の創立以来、可児高等学校の指針であり続けたこの校訓のもと、大いに学び、大いに青春を楽しんだ可児高校を卒業したことを誇りして、それぞれの人生を輝かせていくことを期待しています。卒業生の明るい未来を心から祈り、式辞とします。

令和7年3月1日

岐阜県立可児高等学校

校長 川地 晃正

AIと戦わない

今年度のPTA講演会は、サイエンス作家の竹内薫氏からお話をいただきました。演題は「未来で働くために必要なこと~今存在しない職業に就く君たちへ~」。AIが急速に発展し私たちの生活を大きく変えている現状、第4次産業革命といわれる今後の社会変化の予想、AI時代を生き抜くために必要とされる能力、現在やらなくてはならないこと等の内容でした。今、人間が行っていることの多くが必要なくなり、具体的に消えていく職業が例示されるなどとてもショッキングな内容で、「塾漬けで暗記学習を続け、形だけの高学歴を手に入れ、安定を求める」ことは、「滅びる」とまで言われました。まさにその価値観にどっぷりつかって生きてきた私は、AI時代に恐怖感を抱きましたが保護者のみなさんはどう感じられましたでしょうか。午前中は生徒向けに講演が行われました。生徒がどのように感じたかが気になり、早速感想に目を通しました。

「これからの社会がどう変わっていくのか、それに自分は追いついて行けるのか、とても心配です。」「AIの有能さは日々成長していて、自分がいくら努力したところで、とてもじゃないけど、AIに勝ることはできないのだと分かって、将来の不安が大きくなりました。」「将来の職種が本当にAIに脅かされていると知り、将来が不安になった。」

実は、上記のような将来にネガティブな印象を持った感想は極少数でした。「AIと共存」「臨機応変」をキーワードに、「創造性やコミュニケーション能力を身に付けて未来の変化を恐れずよりよい社会を築いて生きたい」等、ポジティブな感想が大半でした。AI時代を生き抜くことに、私が思うほど生徒は困難さを感じていないことがわかり、どこか安心しました。

今年度、新しい学習指導要領で学んできた生徒が1年生から3年生までそろいました。新しい学習指導要領には、「どんなに変化して予測困難な時代になっても、自らの課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほしい」という思いが込められています(文科省HP引用)。内外に公言している可児高校の学校改革も、この思いに沿っています。生徒たちはを未来を生き抜く力を着実に身に付けつつあることを思います。

さて、学習指導要領解説には改定の経緯の中で「今の生徒が社会で活躍する頃には、我が国は厳しい挑戦の時代を迎えている…」と書かれています。「厳しい挑戦の時代」と表現しているのは古い世代の大人であり、未来社会をたくましく生きる力をつけつつある生徒にとっては「希望に満ちた挑戦の時代」という表現がふさわしいのでしょう。何かと対決姿勢を取りたがる私たち大人世代もAIと共存するためには、生徒とともに新しい学習指導要領に沿った学び直しが必要なのかもしれません。

(可児高だより 第175号 令和7年3月1日 校長 川地 晃正)

インターネットが開発されなかったら

私はコミュニケーションが得意とは言えず、人と関わることが面倒で「できるなら一人でそっとしておいて欲しい」と思うことが「よく」はないですが「たまに」あります。一人で「考える」ことが好きで、抽象的なものを好みます。だから読書は好きですが、テレビは求めない情報までゴリ押しされるのであまり見ません。議論もしますが、得意ではありません。司馬遼太郎「竜馬がゆく」で「龍馬は議論を好まなかった」という一文をみて「ああよかった」となぜか安堵(笑)したのを記憶します。

コミュニケーション能力の重要性が言われだした十数年前、生徒から「私は話し合いが得意ではない。でも積極的に仲間と話しなさいといわれるので困っている。」と相談を受けました。かくいう私も共感できたので「それでいいんじゃないの。人は得意、不得意があって、得意なことで仲間に貢献すればいい。例えば“考えることは任せて”とか。」とアドバイスしました。しかし、十数年たった今、同様なアドバイスはできないと感じています。

先日、次年度の本校PTA講演会で希望するジャンルを尋ねたところ、生徒も保護者も「コミュニケーション」がトップでした。経団連のアンケート調査では、企業が採用選考時に重視する要素で「コミュニケーション能力」が8年連続(2004~2011)で1位だそうです。このことからコミュニケーション能力の育成を求める社会的要請が高まっているとともに生徒も保護者も理解していることがわかります。

コミュニケーションの機能に「円滑な対人関係」と「組織の活性化」があります(2006大坊)。かつては、コミュニケーションの方法も対面がほとんどなため、対人関係も狭く、コミュニケーション能力をさほど鍛えなくても円滑な対人関係は築けたのでしょう。今やその方法もインターネットの普及等で急激に変化し続け、対人関係が飛躍的に広がっています。ボーダーレス社会、個人が全世界の人々とネット画面で対面にいるように双方向でやり取りが「家庭」でできる、一般社会がインターネットに初めて触れた30年前、何人の人が予想できたでしょうか。未来社会のステージがそこにある以上、対応できるコミュニケーション能力(=新たなコミュニケーションの方法に対応できる能力か)を鍛えないわけにはいかない、そのようなことでしょうか。コミュニケーションの方法の変化が社会の変化を牽引したとも考えられ、インターネットが開発されなかったら、今はまだ、もっとゆるい流れの穏やか時代を過ごしているのかもしれません。残念ながらどちらがより幸せかよくわかりません。

今年度の可児高校は、「探究的な学び」を各教科で取り組むことを目標にしています。自ら問いを立てた難題に異なる価値観や考えを持ち寄って協働で解決に取り組む、ここでもコミュニケーション能力は欠くことができません。社会全体が、答えのない問いにどう立ち向かうのかが問われる時代、いくら優秀な脳でも一人では太刀打ちできず脳を寄せ集め巨大な脳で考える、人類が未来を乗り越えていくためには必要とされる力でしょう。

先日の竹内薫氏の「未来で働くために必要なこと」と題したPTA講演会。講演後に生徒が書いた竹内氏への質問に

「AIに儒教を学ばせ人間がAIの生みの親であることを認識させれば良いと考えましたが、どう思いますか?」

竹内氏の回答が楽しみです。私にはなかったこの発想を共有できることは、まさにコミュニケーションのような気がします。

(可児高だより 第173号 令和6年6月14日 校長 川地 晃正)

令和6年度入学式 式辞

入学を許可しました221名の皆さん、可児高校は皆さんをこころから歓迎します。

さて、皆さんは何に期待して今ここに座っているのでしょうか。この、「何に期待して」という言葉は2つの意味があります。一つは「可児高校の何に期待して」。もう一つは「可児高校に入学した自分の何に期待して」。この違いがわかりますか。私は後者の「自分の何に期待して」ということを皆さんに問いたいと思います。

自分の幸せは自分で獲得していく。この、ごく当たり前のことは、なかなか、難しいことでもあります。自分が幸せに生きていくためには、こうしたい、ああしたいといろいろなことを思い、考えるのですが、なかなか行動に移すことができない。

「思う」を「行動」に移すことはとてもハードルが高い。だからたいていの人は「思う」にとどまってしまいます。人というのはそういうものです。でも勇気をもって思いを行動に移した瞬間、がらりと世界が変わる。そのようして一歩一歩人は幸せという目標に近づいていきます。今、皆さんは可児高校で学びたいという思いを高校入試を突破するという行動に移して、見事クリアーして可児高校への入学を実現しました。可児高校に入学した次は、自分のどんな行動に期待しますかと問いたいのです。

この、自分の何に期待するかという問い、これにこたえるためには、自分自身の考えや行動を自分自身で知ることが必要です。自分自身の現在地を知る。自分自身の興味関心を知る。このような自分自身のことを自分で考えることができる力をメタ認知能力と呼びます。皆さんには是非メタ認知能力を鍛えてもらいたい。そうすることで思いを行動に移すことができ、また一歩世界が広がり、幸せに近づく。そのように思います。

可児高校の学校改革は、先生が教える学校から生徒が学ぶ学校への改革です。みなさんが自ら学ぶための仕組みがいたるところにあります。授業はもちろん、生徒会活動や部活動、本校が力を入れている探究活動もその1つです。いずれも生徒自身が主役となって活動している。そんな中でみなさんが興味・関心を示し、思いを行動に移したとき、先生方は全力で支援することを約束します。

本校は100年を超える伝統校でも、近代的な豪華設備をそろえる近未来学校でもありませんが、開校以来、多くの難関大学への進学者を輩出している県内一、二を競う進学校です。みなさんには、こんな可児高校で学べることを誇りに思い、学習とともに思いっきりキャンパスライフを楽しみ、青春を謳歌してほしいと願います。

自ら学ぶ 自ら治む 自ら錬う

精神はつらつ

令和6年4月9日

岐阜県立可児高等学校

校長 川地 晃正

時間の流れは微分可能

未来が見えたらいいなあといつも思います。みなさんは、私たち教員よりも、未来を生きる存在なので、素晴らしい未来を見せてあげたいなあといつも思います。ドラえもんで出てくるようなタイムマシンなど存在するはずもないので、だれも未来を実際に見ることはできません。でも未来がこうあってほしいと願うことはできます。そこに、目標が生まれ、人はその目標に向かって努力ができる。そのように思います。

人は一年の節目節目で心をリセットしていきます。過去を振り返り、未来を考えて心を巡らす作業をするのです。皆さんはこの年度の節目に何を考えたのでしょうか。2年生はコース選択に悩み一つの決断をもって新年度を迎えると同時に、新たに後輩をむかえることになり、先輩としての心構えを心に決めたことでしょう。3年生は振り返ると高校生活の2年間があっというまにすんでしまい、高校生活も最終学年に突入すると同時に、いよいよ進路実現にむけての決意をもったことでしょう。

さて、話は戻って。未来は見えないけれど、予測することはできます。時間の流れは、微分可能だと思っていますので、滑らかな曲線で描かれます。だから、過去を知ることで、その先にある曲線の行方を想像できます。また、より正確な未来の行方を知りたければ、情報をより多く集めることだと思います。例えば天気予報などは未来を予測している最たるもので、現在はより多くの情報を分析することができるようになり、ほぼ的中するようになってきました。自分の周りの情報をより多く集めてみませんか。すると自分の未来が的中できるかもしれません。より明確な未来の目標が定まれば、努力もしやすいものです。

新年度が始まりました。未来の話をしました。未来はなかなか見えないけど、未来に希望をもって、未来にいる幸せな自分を想像して、日々、学習に部活動に努力し続けたい。みなさんには新年度、そんな学校生活を期待します。

(令和6年度前期始業式挨拶 令和6年4月8日 校長 川地 晃正)

令和6年度卒業式 式辞

卒業生のみなさん、卒業おめでとう。こうして壇上に立って皆さんの一人一人の顔をみると、いつもの笑顔にまして、これから未来へ向かって大きく羽ばたくぞという気概をとても感じます。

さて、今日、式辞を述べるにあたって何を話そうかとここ数日間ずっと考えていました。今日は「倫理」について話をします。といいますのも、ここ数年、この、倫理観の欠如による不祥事が頻発しているように思うからです。

芸能界大手事務所の性加害問題、自動車メーカーの認証取得の不正問題、中古自動車販売大手の不正な保険金請求問題、大手旅行代理店のコロナ関連補助金の不正請求、そして政治家の裏金問題などなど。これらに共通としていえるのは、組織の一部で行われたというより、組織全体、もしくは中枢部で行われた事案であるということです。そして不祥事が発覚した時よく聞くのが、「法には触れていないけれど」という言葉です。

昨年、ある書店で書棚をながめていた時、「人間の学としての倫理学」という本が目につきました。哲学者和辻哲郎先生の本です。実はこの「人間の学としての倫理学」は、私が大学1年生の時の倫理学の授業の教科書でした。当時、教科書なので一通り読むわけですが難しすぎて何が書いてあるのかさっぱりわからない。かろうじて単位は取りましたけれど、そんな思い出があります。この本に再挑戦しようと購入して再び読むことにしましたが、やっぱり難しかったです。

この本には倫理学に登場する言葉の一つ一つについて定義を与えていっています。その中で「人間」についても、「人」は生物学としての「ひと」であり、「人間」となると人と人との関係、すなわち共同体の概念をも含む。倫理の「倫」の字は「なかま」、そして「理」の字は「ことわり」です。私なりに解釈すると、「人」が「人間」である以上、そこには関係すなわち「なかま」があり、そして秩序として「倫理」があるということです。だから、私たちが人間として生きる以上、倫理観の欠如はありえないと思うのです。

今日、なぜ、この話を皆さんにしたかったかというと、みなさんは将来、各界のリーダーになりうる人材であるからです。みなさんは、まだあまりピンと来ていないかもしれませんが、みなさんは42期生で年齢の18を足すとちょうど60。1期生、2期生、3期生の皆さんの先輩の方々はちょうど今、50歳台後半で、この可児市、岐阜県、日本、全世界の各界の中心でそれこそリーダーとして活躍して見えます。皆さんの30年後、40年後を暗示しているのです。

リーダーは、導かれる人々を幸せにすることができます。それがリーダーの役割です。皆さんは、可児高校で本当に一生懸命勉強し、高い学力を身に着けました。この学力はとても強大な力であらゆる場面で駆使できるでしょう。しかし、リーダーは誤るとみちびかれてしまった人々を不幸にしてしまいます。「倫理観」さえ持ち合わせれば小さなミスはあっても大きな過ちにはならないと思います。みなさんは将来、迷ったとき、判断に困ったときは良心に従い、正しい「倫理観」をもって判断していってほしい。「倫理観」を持ち合わせた大きな力はそれこそ可児市民、岐阜県民、日本国民、全世界の人々を幸せに導くにちがいありません。

さて、今日は「倫理」という話をしましたが、今の皆さんは前期試験が先日終わり、結果待ちという状態でとても落ち着かないことでしょう。後期試験を受ける人も含めて三月末、全員の合格を確信したとき皆さんとともに再び喜び合いたいと思っています。

令和6年3月1日

岐阜県立可児高等学校

校長 川地 晃正

自分の脳で考える

作家の町田康氏の対談記事で「オートマチックな言葉」という表現を目にしました(中日新聞夕刊2024.1.26)。「オートマチックな言葉」は、勝手に出てきて、考える前に見出しを作り、自分の思考を作ってしまうというのです。どうすればオートマチックを避けられるか…と対談は続きます。「オートマチックな言葉」の具体的な例示がないので読者は自らの環境や経験で想像しますが、文脈から「持続可能な社会」はその一つのようでした。

「持続可能な社会」という言葉に私が初めて接したのは今から10年前です。SDGsが掲げられた国連サミットは2015年なので、その数年前です。教育委員会で教員の研修派遣に携わっていて、「持続可能な社会の考え方をニューヨークで学び、日本で広めること」が目的の海外研修がありました。このとき、英単語をそのまま訳しただけのような「持続可能な…」という日本語の理解に苦しんだ記憶があります。SDGsが広まった今では「持続可能な…」とつけば異論なく収まってしまう感があります。そのように考えると町田氏がいう「オートマチックな言葉」の意味が分かる気がします。

「オートマチックな言葉」というと、私はカタカナ用語を想像します。エビデンス、ガバナンス、ダイバーシティ、コンプライアンス、アセスメント、アカウンタビリティ、コミットメント、パラダイム、アジェンダ、リテラシー、フェーズ…等々です。ポートフォリオなどは、生徒のみなさんにとっては傍らに忍び寄って離れないものですね。以前まで、普段の会話には出てこないこれらの言葉が近年いきなり登場しだしたように思います。テレビのニュース解説で意味説明もなく使われはじめるとか。複雑な社会になってきたのでニュース解説も複雑で、面倒だから「カタカナ一発」で片づけてしまえ!と。わかったような気になって思考は停止し、そこで終わり。楽なのかもしれません。町田氏は「脳を経由せずにただオートマチックに言葉をしゃべっている…これが多くの人に侵食していくと、全体的に思考停止していくなっていう危惧みたいな、怖さみたいな…」とし「ファシズムの民主的な形態」と表現しています。ヴィゴツキーは「思考と言語」の中で書き言葉の抽象性をいい、抽象性のため考えることに繋がると述べています。「オートマチックな言葉」はこの抽象性を欠いていてストレートすぎるのでしょうか。

話は戻り、町田康氏は「長いものに巻かれたくない」高校時代の私にとって憧れの存在でした。当時、町田町蔵と名乗るパンクロックのヴォーカリストで、常識外の表現者でした。その後芥川賞作家になった彼には驚きましたが、自分の思考・表現を妨げる「言葉」に抵抗している対談での姿は、その表現者としての健在ぶりに勇気をいただきました。

本校の生徒も社会と個人のせめぎあいの中で、様々な手段をもって自分を表現していく表現者であってほしい。そのために他人の脳ではなくて自分の脳で考えたい。個性が失われることの危機感が乏しい今、大切で基本的なことなのかもしれません。

(可児高だより 第172号 令和6年3月1日 校長 川地 晃正)

多様性の尊重

今日は多様性について話をします。

SDGsについては、もう、知らない人はいないと思いますが、その全体に通じる理念に多様性の尊重があります。みなさん、多様性の尊重といわれた時何を考えますか?

先日、東京大学に通う皆さんの先輩2名が後輩のために話をする機会を作ってくれました。多くの皆さんがこの会に参加したと聞いています。その先輩の一人、昨年、東京大学の推薦のエントリーシートに書いた論文のテーマが「多文化共生社会の実現」でした。今日、これから私が話をする「多様性の尊重」と通じるものがあると思います。

皆さんは例えば、自分と異なるものにであったとき、どういった行動をとりますか?自分と同じ考えで気が合うと思っていた仲間が、突然、自分が考えていたことと違うことを主張してきたとき、どうしますか?異なる相手を自分の考えに染めようとしますか?やっつけてしまいますか?排除してしまいますか?人間は自分を守ろうとする本能があるのでこう考えるのはやむを得ないかもしれません。自分は正しいかもしれません。しかし相手も自分が正しいと思っているのです。そのことにはなかなか気づかないものです。いろいろ異なる様である人々と互いに尊重しあって生きていく社会は、おそらく喧嘩やいさかいが少なく、国家間でいえば戦争も起こりにくく、素敵な住みやすい社会だろうなあと思います。みなさんは、そんな社会が想像できますか?

一方、多様性の尊重は、新たな価値を生み出すともいわれています。ではどのような価値が見出せるのか。よく言われるのが、多様性が高まることによって新たなコラボレーションが生まれ、新しい発想や変革が期待できるというものです。このことは、異質な脳みそが合体して巨大な脳みそで考えることができるようになるということです。このことによって困難を乗り越え、持続可能な未来社会を築いていこうというものです。

今、私は、多様性の尊重による2つの機能を話しました。1つは、互いに尊重しあう、優しい社会の実現。もう一つは異質なものが組み合わさって新たな価値の創造。実は3つめの機能について気づかされた新聞記事を紹介したいと思います。

昨年の6月の中日新聞夕刊です。内容は、私が尊敬する日比野克彦さん、岐阜市出身の日本を代表する現代芸術家で現在、岐阜県美術館の館長です。その日比野さんが昨年春、東京芸術大学学長に就任されました。歴代学長では、日本画や彫刻などではない現代美術の分野では初めてだそうです。そのことに関するインタビュー記事です。

その記事のなかで「障害者施設は違う価値観と出合う場所として文化施設になりうるのではないか。『一人一人の違いを感じる』というのがアートだ。アートは心の揺らぎを誘発するものだという意識を広めたい。」そしてこう記事は続きます。「若い時って、自分らしさを探す。例えば、何をやったら、自分らしい作品になり、自分の考え方が形になるかなと。」さらに記事は「自分の心が動いた時、そこに対して何か『これは何なんだろう』っていう時間や行為を集中すると、作品になっていく。心が動いたり、かき乱されたりすると、自分を理解しようとする行為が自分の表現になってくる。最後に記事はこのように結びます「違う価値観と出合い、自分らしさを見つけ、感動を他者に伝えることで、人間は豊かになる。」

つまり、多様性に触れあうことが自分自身のアイデンティティの確立につながるということです。私はそれまでこの視点がなかっただけにこの記事を読んでまさに心が揺さぶられたのと、今の同質な仲間から離れてあと数年で社会に飛び出す高校生にこそ必要なことだと思ったわけです。

どうですか。小学校、中学校では、身近な仲間づくりから社会を体験し、高校では個々が社会で生きていくための力をつけていく。あえて自分と異なるものと出会う。心を揺さぶられて自分を確立していく。3年生のみなさんは、受験を控えてすでに自分を確立していることと思いますが、1年生、2年生のみなさん、いつまでも同質な集団にこだわっていませんか?

ただでさえ日本は、島国だから意識しないと社会の多様性が見えにくいと言われています。是非、卒業後、社会の中の一員として自分自身が主人公で生きていけるように、その時に自分自身が何者かを語れるように多様性に心の揺さぶりを求めて自分を確立してみませんか。

後期、同質から一歩踏み出して、多くの異質と触れ合う体験にチャレンジすることを望みます。

(令和5年度前期終業式挨拶 令和5年9月28日 校長 川地 晃正)

「俯瞰的」な視点を身につける

「将来の日本社会・国際社会においてリーダーとして活躍できる、思慮深く俯瞰的な視点を持つ生徒」は、本校のグラデュエーション・ポリシーの一つです。この中で「俯瞰的」というのは、持つのが難しい視点の一つだと思っています。「思慮深い」というのは、授業で「考える場面を作る」ことによって何となく身につきそうなのですが、「俯瞰的」な視点はどのように身につくものなのでしょうか。

まずは、私たちの世界の幅広さを知るということでしょうか。この時の「世界」は、物理的な領域にとどまらず、社会的、心理的な領域の空間そのものです。生徒(子ども)にその広さを見せてあげたい。見せるためには、私たち教員(大人)が「世界」の広さを認識する必要があると考えています。

さて、学習指導要領が新しくなり、「教員が教える」学校から「生徒が学ぶ」学校への変化が起きています。この主語の置き換えから「生徒の学び」に着目すると、学校での学びなどは人生の学びの中では、ほんの小さな一部分にすぎないことに気づきます。広がりを持った生徒の学びに対応するために「指導の個別化」「学習の個性化」といわれるようになり、教員は、「教える」立場から、「学びを支援する」立場に変わってきています。一生に一度しかない貴重な青春時代を生きている生徒たちには、広い空間の中で自由な発想をもって、縦横無尽に飛び回って多くを学んで欲しい。私たち教員こそ「俯瞰的」な視点をもって生徒たちの学びを捉え、高校での授業の学びが、ただそれだけにならないよう気を付けたいものです。

先日、大学生になった我が子が小学生の時に学んでいた算数の教科書を開く機会がありました。そこに学習内容とは無関係の「ぱらぱらマンガ」が書いてあるのを見つけました。授業に集中して取り組んでいない我が子の様子を想像して、夫婦して笑いあいました。もし、当時、見つけていたならば、「授業に集中しなさい!」と叱っていたかもしれません。子どもの成長過程を俯瞰的にみると、それも一出来事と微笑ましくなるものです。人は幅広い空間の中で成長することを実感した出来事でした。

(可児高だより 第170号 令和5年6月16日 校長 川地 晃正)

令和5年度入学式 式辞

入学を許可しました232名の皆さん、入学おめでとう。可児高校は皆さんを心から歓迎いたします。

こうして、みなさんの一人ひとりのひとみをここからみると、みなさん、本当にいい表情していますね。さすが地域の中学校の精鋭たちが集っている、これから、高校生活、目標に向かって頑張りぬくぞという強い決意を感じます。

さて、本校のグラデュエーションポリシー、すなわち育てたい生徒像に、「将来の日本社会・国際社会においてリーダーとして活躍できる、思慮深く、俯瞰的な視点を持つ生徒」があります。これは、みなさんの高校3年間での成長の目標でもありますが、私たち教職員にとっても皆さんを導く目標の姿でもあります。

「将来の日本社会・国際社会においてのリーダー」とは、みなさんは、どのような姿を想像しますか。私は、将来とは、さしずめ10年後を想定します。すなわちSDGsが達成の目標とする2030年のその先です。

今、企業や、病院、行政、もちろん、学校も、社会のあらゆる機関は、持続可能な社会の実現を目指してそれぞれの役割を果たそうとしています。みなさんには、そんな持続可能な社会の創り手となってほしいと願うものです。

皆さんには、日々の学習に真剣に取り組むことを求めます。しかし私は皆さんに、学校の教科の学習だけを望んではいません。皆さんが本来学ばなければいけないものはもっともっと大きくて、幅広いもののはずです。学校での学習は、もちろん大切で、決して軽んじるものではありません。しかし人生の学びの中ではほんのわずかなものだという認識を持ってほしいと思います。可児高校では、教科の学習以外に様々なプログラムを用意しています。仲間とのふれあい、部活動、生徒会活動、家族や先生との日常の会話、可児市や議会、地域との大人との関わり、海外交流、などなど様々な教科の学習以外のプログラムを活用して、是非、教科で培った課題解決能力を試してもらいたいと思います。そうすることで、持続可能な社会を創り手となれる課題快活能力をもったリーダーとなれるのではないでしょうか。

最後に、可児高校は5年前、ドラマやCMで活躍されている俳優の永野芽郁さんが主演のNHKの朝ドラマ「半分、青い。」のロケ地となりました。実は、3年前にまた、もう一度、NHKから別のドラマで本校をロケ地として使いたいということで話がきました。その話はコロナで実現しませんでしたが、その時に担当の方に、なぜ可児高校なのですか?と尋ねたら、朝ドラの監督が、収録をさせていただき、その時の可児高校をとても気にいられたということでした。この校舎、中庭、体育館、北側の登校坂の雰囲気がすばらしく、いかにも高校らしいということでした。本校は100年を超える伝統校でも、近代的な豪華設備をそろえる近未来学校でもありませんが、開校以来、多くの難関大学への進学者を輩出している県内一、二を競う進学校です。みなさんには、こんな高校らしい高校で学べることを誇りに思い、学習とともに思いっきりキャンパスライフを楽しみ、青春を謳歌してほしいと願います。

令和5年4月10日

岐阜県立可児高等学校

校長 川地 晃正