6月17日(水)、自然科学部生物班が保護活動をしているヤマトサンショウウオを岐阜大学構内の淡水生物園に放流しました。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休業のため、例年は自分たちで行っている飼育を、各務原市の世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふに依頼することになりました。例年に比べ放流数は少なくなりましたが、無事に育った300匹を放流することができました。なお、当日の様子は新聞各社に大きく報道されました。

高校生国際シンポジウムへの参加(2/13,14)

2月13日・14日の両日、鹿児島県で行われた高校生国際シンポジウムに参加しました。メンバーは自然科学部生物班 2チーム4名 海外研究部 3チーム8名です。参加5チーム中、以下の4チームが入賞しました。

| 分野 | 賞 | メンバー | 発表テーマ |

| ジェンダー・教育 | 優良賞 | 大村・日比・横井 | 高校生の政治的関心の向上 |

| 地域課題 | 優良賞 | 赤地・橋詰・山本 | 放置自転車問題の解決策 |

| 国際・観光・ビジネス | 優秀賞 | 加藤・服部 | 外国人生徒への学習支援 |

| 環境問題 | 優秀賞 | 天満・藤吉 | 環境DNA解析による魚類相調査 |

著名人の方々の講話や、高校生同士の交流会、審査員との交流会など、様々な機会を通して社会の課題と向き合う姿勢や研究に取り組む姿勢などを学び、たいへん刺激的な二日間を過ごすことができました。

ハワイの高校生との英語ディスカッション(2/8)

自動運転プログラミング体験(最先端科学体験プログラム 12/19)

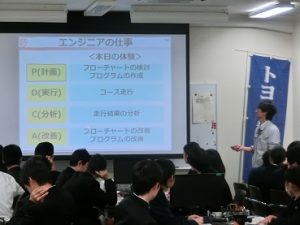

12月19日(木)に、トヨタ女性技術者育成基金の援助を受け、理系進学希望者を対象に最先端科学体験プログラム(講義・実習)を実施しました。

講義では,女性技術者の方から「文理選択や大学選択はどのように考えたのか」や「なぜトヨタ自動車の研究開発に進んだのか」など,進路決定の過程についてご自身の経験を交えてお話しをいただきました。また,質疑応答では海外赴任についてお話しいただき,英語の重要性やトラブルを楽しむ気構えなどで盛り上がりました。

実習では,トヨタ技術会の方々の自作ミニカーを使用して,プログラミングを行い,障害物のあるコースを正確に走るコンテストを行いました。プログラミング中の数値を少し変えただけで,ミニカーの走る様子が全く変わってしまうことに驚くとともに,自分たちが思い描くようにミニカーが走ると歓声があがるなど,プログラミングの難しさと面白さの両面を体験することができました。

裁判員裁判模擬体験[主権者教育](11/28)

11月28日(木)午後、岐阜地方裁判所から裁判官の小川結加 様(平成15年岐阜高卒)、榎本太郎 様 の2名をお迎えして「裁判員模擬体験」を行いました。

各学年二名ずつ計六人の生徒が裁判員として、架空の事件について判決を論ずるという体験をしました。「放火犯」にどのような判決を下すのか?実際の裁判官2名と計8人で議論をしました。「実刑判決」とするのか「執行猶予」とするのかを焦点とし、同じ放火事件を扱っているにも関わらず、服役しながら社会復帰を目指す考え、社会に身を置きながら更生を目指す考えなど、あらゆる可能性を考えながら判決を下すことの重みを感じました。

この会を通して生徒は、安易な判決を下さず、実際に犯行に及んでしまった過程をよく理解して、判決を下さなければいけないことを学ぶことができました。

学校環境衛生活動特選校表彰(11/17)

基調講演『JR東海の「挑戦」と「人づくり」 ~リニアが拓く日本の未来』(11/12)

11月12日(火)グローバルリーダー養成事業『基調講演会』(同窓会主催)を開催し、本校OB(S47年卒)の柘植康英様(現東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長)にご講演いただきました。

JR東海の歩みを、旧国鉄時代から現在、そしてリニア開業を迎える未来まで、ご自分の足跡とともにご講演いただき、最後に次世代を担う後輩たちへの期待を、ご訓示いただきました。

講演の中で、「人づくり」が大切であり、社員が生き生きと働き、その家族が幸せであることが会社の発展、ひいては社会の発展の大前提であると語られました。後輩へは「受け身でなく能動的であること」、「人間力を磨くこと」「グローバル化や社会のイノベーションに柔軟に、そして独創的に対処していくこと」とエールをいただきました。

国際交流体験プログラム(11/8)

最先端科学体験プログラム 「固体でも液体でも気体でもない状態 超臨界流体」(11/6)

11月6日(水)に超臨界技術センター株式会社から、研究員の藤井景子氏をお招きし、超臨界流体の概論と、超臨界流体の利用についてお話しいただきました。

日常の生活の中で観察される物質の三態とは異なる超臨界流体は、全く新しい性質を持っており、その応用は最新の技術として普及しつつあり、また応用の幅は広いとのことでした。今回は、現在取り組んでいるドリップコーヒーの品質改良を例にご説明いただきました。

新しい技術を開拓することは達成感があり充実した研究生活ですが、一方では新しいことを始める上での苦労もあり、工場建設における許認可の申請や、製品として買っていただくための技術の追求などについてもお話しいただきました。

後半の実習では、カフェインの検出実験と、カフェインの入った普通のコーヒーと、カフェインを除いたコーヒーの飲み比べをしました。講座修了後も、多くの生徒の質問に丁寧にお答えいただきました。

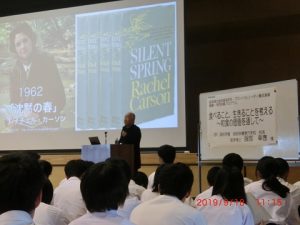

国際交流体験プログラム 「私の二つのグランドゼロ(爆心地)」(10/9)

広島に投下された原爆でお兄さんを亡くされ、米・ニューヨークで起きた同時多発テロでご長男を亡くされたご経験をお持ちになる伊東次男氏をお招きし、10/9(水)に平和講演会を開催しました。

2週間後に修学旅行(長崎)を控えた2年次生全員が講演会に参加しました。また、放課後の座談会では参加希望の1~3年生の生徒約40名と 「“平和”を世界に訴えるために」というテーマで討論し、ご助言いただきました。

伊東氏は、ご自身の経験を語られながら、私たちが他者に対し「やさしい心」、「他人を思いやる心」、「感謝の心」、「許す心」、そして「祈る心」を持ち続けることが平和を維持するために必要であること、そしていつまでも戦争のない状態を続けていくよう努力しなければならないと訴えられました。

職業・学問体験プログラム「大学発ベンチャー 学生企業家 講演会」(9/26)

9/26(木)職業・学問体験プログラムの一環として株式会社オプティマインド代表取締役社長の松下健氏をお招きし、流通業界がかかえる問題点、それらを解決する人工知能を利用した最適な配送ルートを導く方法などについてご講演をいただきました。

松下氏は本校を卒業後、名古屋大学へ進学され現在も大学院に在学中です。学生でありながら起業することになった経緯や、起業し顧客を獲得するまでの苦労などについてもお話しいただきました。

後半の座談会では、広報/マーケティング担当の小森咲季氏、管理部/公認会計士の林孝卓氏にも参加していただきました。お二人も本校の卒業生で、高校の同級生で会社を運営していることや、高校時代に学んでおくとよいことなどを、参加者の質問に答える形式でお話しいただきました。

参加者は1~3年生の希望者44名と、起業を目指す卒業生2名でした。

(左から 松下氏 小森氏 林氏)

卒業生と語る会Ⅱ(9/10)

9/10(火)の2年次生の「総合的な探究の時間」に、卒業生の大学院生や大学生を招き、所属している学部や専攻の話をしていただく「卒業生と語る会Ⅱ」を開催しました。

研究活動や就職・進学試験の合間を縫って、東京大学・京都大学・名古屋大学などから、合計31人の卒業生に来校していただきました。理系学部は大学院生、文系学部は4年生がほとんどでしたので、大学院での研究や卒業研究の内容、就職活動など大学生活全体を見通したお話を聞くことができました。

「大学に入ってからも継続的な努力が必要である。」とか「高校時代にもっとやればよかったと大学4年生になっても思うことがあったりした。」など、情報誌などでは得られない事柄を、実感を交えながら具体的に、直接聞くことができ、今後の進路選択にたいへん役立つ機会となりました。

服部幸應氏講演会[職業学問体験プログラム](9/18)

令和元年度 1年次PTフォーラム(9/20)

化学グランプリ 銀賞受賞(8/19,20)

職業学問体験プログラム[薬学系](9/10)

第71回日米学生会議に参加(8/13~8/17)

日米学生会議とは、1934年に発足した日本(戦後)初めての学生交流団体で、日米関係を考察するとともに、両国をめぐる様々な問題について、多角的に検討しています。本会議では、日本と米国から同数の学生が約一ヶ月にわたって共同生活を送りながら様々な議論や活動を行います。(日米学生会議HPより引用)

本年度、日米学生会議が岐阜県でも開催され、本校生徒9名が岐阜県プログラムに参加させていただきました。

長良川うかいミュージアムや鵜飼観覧船では通訳を兼ねて鵜飼について説明をし、白川郷では伝統文化の体験や観光資源の視察を行いました。16日には岐阜県プログラムの成果発表である岐阜サイトフォーラムにパネリストとして参加し、日本や米国の大学生とともに岐阜県の魅 力について語り、地域活性化に向けた提案を行いました。

全国高校教育模擬国連への参加(8/7-8/8)

物理チャレンジ金賞受賞!(8/17-8/20)

8月17日から20日までの4日間,物理チャレンジ2019(全国大会)が東京理科大学で開催されました。本校2年次の辻圭汰君は予選(第1チャレンジ)を通過し、全国大会に出場しました。当日は実験問題コンテストや理論問題コンテストが行われ,辻君は「金賞」を,そして高校2年生以下で最優秀の成績を修めた生徒に送られる「Preferred Networks賞」を受賞しました.

また,2020年7月にリトアニアで行われる国際物理オリンピックの日本代表候補12名の1人にも選ばれました。今後,秋・冬・春の3回の合宿に参加し,国際物理オリンピックに挑みます。

物理チャレンジウェブページ http://www.jpho.jp/

職業・学問体験プログラム「私たちと政治」(7/18)

ジョイントセミナーat東大(8/1-2)

エンパワーメントプログラム(8/12~15)

科学の甲子園合同学習会(8/3)

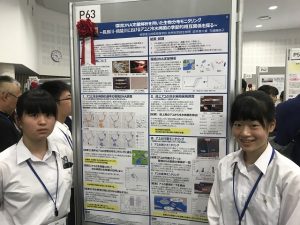

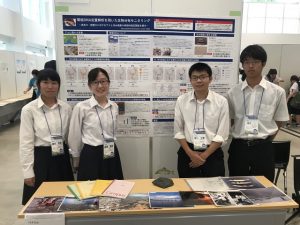

自然科学部生物班の活動(バイオサミットin鶴岡&全国総文祭)

自然科学部生物班が7月29~31日に山形県鶴岡市で開催された「第9回高校生バイオサミットin鶴岡」で,二つの大臣賞を受賞しました。研究演題は『カスミサンショウウオの性フェロモンと受容体について』(文部科学大臣賞受賞)と『環境DNA定量解析を用いた生物分布モニタリングの確立~長良川・揖斐川におけるアユと冷水病菌の季節的相互関係を探る~』(経済産業大臣賞受賞)です。

また,7月27~29日に佐賀県佐賀市で開催された「第43回全国高等学校総合文化祭」では,アユと冷水病菌に関する研究演題により全国3位相当の奨励賞を受賞しました。

カスミサンショウウオの研究は,長年積み重ねた研究が新しい展開を迎えています。アユと冷水病菌の研究は,清流長良川のアユを守る活動として2年前から始めました。

グローバルリーダー養成事業 「命の尊さ講話」(6/13)

オフィスいわむろの岩室紳也氏(泌尿器科医)を迎え、「命の尊さ講話」を開催しました。生徒の自己肯定感を高めると同時に、様々な違いを持つ自他の個性を認め合い、互いの命を尊重する態度を醸成することが目的です。当日はPTA役員の方々にも参加していただきました。

岩室先生からは、HIV感染やLGBT、薬物依存など様々な角度から命の尊さについて語っていただきました。講演会後の生徒の感想には下記のキーワードが多くありました。

(1)「人は経験でしか学べない、経験していないことは全て他人ごと」

どんな人も「接する」という経験をするまでは他人ごととしてとらえてしまう。

(2)「自立は依存先を増やすこと」

自立は独り立ちすることだと誤解されている。しかし、一人で生きていける人はいない。仲間(依存先)を多くつくることが大事。

(3)「人は話すことで癒される」

男性はなかなか他人に弱みを見せたくないし、それを話すのも苦手。男性に限らず、悩みは人に話すことでしか軽減できない。

こうした言葉が人生訓として生徒の心に強く残ったようです。

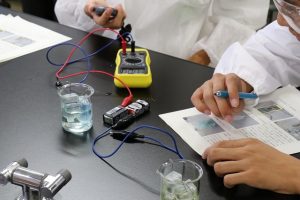

最先端科学体験プログラム「分子が世界の食糧危機を救う」(6/11)

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)の研究者をお招きし、分子研究の最前線について講義を受けました。講演では、拠点長である伊丹健一郎教授から、新しい分子を合成することの楽しさをお話しいただきました。新しく合成された分子には、アフリカで穀物生産に年間1兆円を超す被害を与えている寄生植物「ストライガ」の駆除に効果が期待され、実証実験が始まったことなどを紹介されました。研究者を目指す生徒に「Be Unique Go Crazy」とのメッセージを頂きました。

後半の実験では、佐藤綾人特任准教授の指導の下、pH指示薬のフェノールフタレインと、蛍光ペンのインクの成分でもあるフルオレセインの合成実験を体験しました。どちらの物質も簡単に合成でき、指示薬として赤変する様子や、UVライトで蛍光する様子に多くの歓声が上がりました。実験後は、蛍光物質の利用や蛍光の仕組みについて教えていただきました。

職業・学問体験プログラム「地域医療の現状を知ろう」(5/31)

「情報モラル講話」を開催しました(4/25)

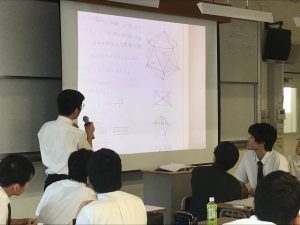

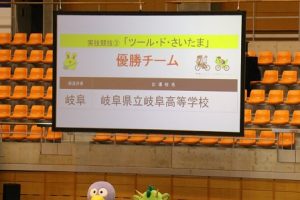

科学の甲子園報告会を開催しました(4/12)

講演会「エシカルなビジネスで起業しよう」(2/13)

2月13日(水)の放課後に、白木夏子氏〔起業家、ジュエリーブランドHASUNA Founder&CEO〕による講演会を実施しました。HASUNAでは、「エシカル」つまり「倫理的な、道義上の」という意味から、出自が明らかな宝石や貴金属を扱い、不正な取引で鉱山労働者たちが安く買いたたかれることのないよう、ビジネスの立場から発展途上国の援助に取り組まれています。「世界へ出よう!」と激励の言葉をいただくとともに、「社会貢献をする中でも、私は自分の人生を楽しむことを忘れません。他国へ行って悲惨な現実を目にすることもありますが、その国自体を楽しむことも大切にしています。」とお話しくださいました。

生徒からは「何もわからないところから突き進まれた人生経験を伺って、感動しました。」などの感想がありました。