🍓園芸科学科 3年 あの人は今④

🍓園芸科学科 3年 あの人は今③

🍓園芸科学科 3年 あの人は今②

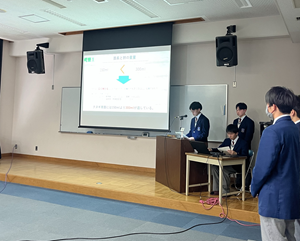

学習成果発表会 at 郡上総合文化センター

2月27日「学習成果発表会」に、大学の先生や地域の方々を招いて開催されました。1年間お世話になった地域の皆様にも、ご来場いただくことができました。

<農業科課題研究発表>

1.「郡上なんばん魅力発信プロジェクト」 園芸科学科

2.「ヨーグルトの品質の安定」 食品科学科

3.「災害に強い森林づくり~ヒノキ人工林における育成木の選木~」森林環境科学科

<普通科「総合的な探究の時間」(凌霜)発表>

4.「郡上の夏は終わらない ~郡上おどりを未来へ~ PartⅡ」チーム:あつまれ郡上のまち

5.「あゆノぱぱ」チーム:きら~ん

6.「ガチャde郡上を盛り上げよう!~唯一無二のまちの魅力を伝える~」チーム:たけこぷたー

<令和6年度農業高校生海外実習派遣事業の報告>

🌸R7年度入試 学校推薦型選抜・総合型選抜の合格状況🌸

🌾総合農業学科群 1年 イチゴの管理

2月13日(木)総合農業学科群1年次生はイチゴの管理を行いました。

実を採り終えた花柄を1つ1つ手で取っていきます。イチゴの実にしっかり栄養を送るために欠かせない管理です。

イチゴは小さな衝撃でも傷がつきやすく、管理を行う際には丁寧さが求められます。

小さな花柄も見逃さないようよく観察し、時間内に管理を終えることができました。

これからの収穫が楽しみです🍓

🍓園芸科学科 3年 あの人は今①

🌳森林環境科学科 課題研究発表会

1月24日(金)、森林環境科学科3年次生の課題研究発表会を行いました。

この1年間の集大成となるため、3年次生は連日準備を進めてきました。それぞれの班が課題解決に向けた取り組みについて発表をおこないました。

発表議題は以下の6つです。

①クヌギ育苗における容器と土量の成長量の違い 森林管理班

⓶シイタケ研究班の軌跡 栽培研究班シイタケ専攻

③よりよい未来に向かって~端材を使った優しい物作り~ 木材加工班

④~自然に立ち向かう 石積みの軌跡~ 栽培研究班石積み専攻

⑤災害に強い森林づくり 森林管理班

⑥自然薯栽培の追求 栽培研究班自然薯専攻

緊張感の漂う会場でしっかりやりきりました!👏

先輩の話を聴き、真剣に用紙に書き込む姿も見られました!

発表が終了したら、質疑応答です!

1、2年次生が積極的に質問したことで、活気のある良い会にすることができました。質疑応答をすることで考えをより深めることができました!

最後に専攻班ごとにわかれて、3年次生から2年次生に引継ぎを行いました。

2年次生は、この引継ぎを通し、これからの課題研究を深めていきましょう✨

🍓園芸科学科 2年 コサージュ製作①

卒業式に胸につけるコサージュを園芸科学科2年次生が製作しています!

進められるときに少しずつ取り組みます。今日はリボンの部分を作りました。きれいな形、全体のバランスを見て。練習分も含めて240個、2時間で完成できました!

この取り組みが始まり今年度で3年目。これまでの練習の成果を出し、今回も心を込めて作ります!