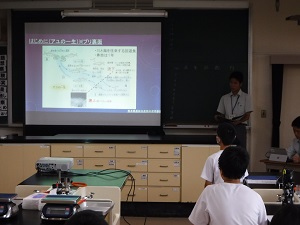

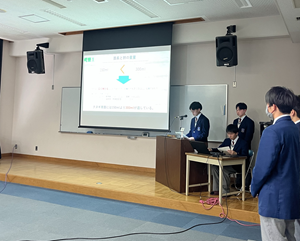

1月24日(金)、森林環境科学科3年次生の課題研究発表会を行いました。

この1年間の集大成となるため、3年次生は連日準備を進めてきました。それぞれの班が課題解決に向けた取り組みについて発表をおこないました。

発表議題は以下の6つです。

①クヌギ育苗における容器と土量の成長量の違い 森林管理班

⓶シイタケ研究班の軌跡 栽培研究班シイタケ専攻

③よりよい未来に向かって~端材を使った優しい物作り~ 木材加工班

④~自然に立ち向かう 石積みの軌跡~ 栽培研究班石積み専攻

⑤災害に強い森林づくり 森林管理班

⑥自然薯栽培の追求 栽培研究班自然薯専攻

緊張感の漂う会場でしっかりやりきりました!👏

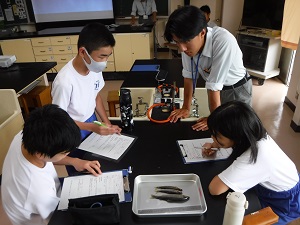

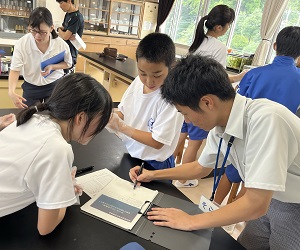

先輩の話を聴き、真剣に用紙に書き込む姿も見られました!

発表が終了したら、質疑応答です!

1、2年次生が積極的に質問したことで、活気のある良い会にすることができました。質疑応答をすることで考えをより深めることができました!

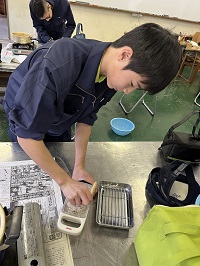

最後に専攻班ごとにわかれて、3年次生から2年次生に引継ぎを行いました。

2年次生は、この引継ぎを通し、これからの課題研究を深めていきましょう✨