7月11日、2年次生「森のしごとキャンパスプロモーション」を行いました。将来の森林・林業等への関心を高めるため、郡上市内の関連企業7社にお越しいただきました。岐阜県や地域の森林・林業の状況を説明していただき、地域で働く方々の現場の声を聞きました。

生徒達は全ブースを回り、熱心に話を聞き、盛んに質問していました。 今回の森のしごとキャンパスプロモーションが、今後の学習や進路につながることを期待しています。

7月11日、2年次生「森のしごとキャンパスプロモーション」を行いました。将来の森林・林業等への関心を高めるため、郡上市内の関連企業7社にお越しいただきました。岐阜県や地域の森林・林業の状況を説明していただき、地域で働く方々の現場の声を聞きました。

生徒達は全ブースを回り、熱心に話を聞き、盛んに質問していました。 今回の森のしごとキャンパスプロモーションが、今後の学習や進路につながることを期待しています。

10月1日(水)園芸科学科 2年次生は

定植を終えたイチゴの畝にマルチ張りをしました。

マルチ張りをすることで冬の寒さ対策になります。

短く切った白黒マルチを使います。

イチゴの苗を傷つけないように、丁寧にマルチを這わせていきます。

真ん中に1本、両端に2本マルチを伸ばします。

株の間をホチキスで止めていきます。

仲間と連携し、うまく張ることができました。

Before

After

10月上から販売できるように大切に育てます。

園芸科学科 科目「電子計測制御」を選択した3年次生は

これまでに学習した、温度・湿度・照度のセンサーを活用した

栽培環境の見える化と、センサーから機械を自動コントロールする技術を用いて

栽培環境を制御した野菜の栽培に挑戦しています。

私たちは、これを「植物工場」と名付け

4月からバジル、ミズナ、コマツナ、リーフレタスと

たくさんの作目を種から育て、栽培を行ってきました。

今回の作目はリーフレタスを採用しました。

栽培場所にはスチールラックを採用し、外的要因を受けないように

カーテンで覆い、閉鎖した空間を作りました。

栽培環境は温度と湿度と照度のコントールを行います。

温度湿度により換気扇をコントロールし、

タイマー制御でLEDライトを点灯させました。

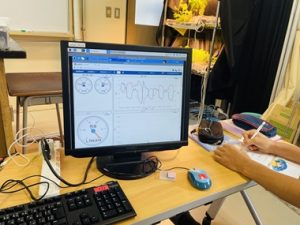

授業ではIoT開発ツール「Raspberry Pi」を活用します。

インターネットを介し、遠隔でモニタリングもできるようにしました。

リアルタイムの温度、湿度、照度を可視化でき

グラフ化もできました。

何度も失敗しましたが、ようやく栽培もうまくいき

夏休み明けから約2か月栽培し

10月22日(水)ついに収穫の日を迎えました。

2袋しか販売できませんでしたが、念願の栽培環境を制御した野菜の栽培ができました。

今後も超音波センサーを導入し、水の循環を進める予定です。

販売所にも定期的に出荷できるように頑張ります。

9月9日(火)鮎の友釣り実習を行いました。 地域の伝統文化や河川環境の保全意識を高めることが目的です。 午前中は「郡上鮎の会」より講師をお招きし、「鮎の友釣り」の仕組みや、必要な道具を紹介していただきました。

午後からは八幡町内の吉田川で実践しました🎣

生徒たちは講師の方々に丁寧に教えていただき、約30匹釣り上げていました。 釣れた鮎は今後の授業で活用して、天然鮎か養殖鮎の識別や生態について学びます。

7月、総合実習森林分野では十字型の鍋敷きを作りました。「相欠ぎ継ぎ」という部材を互いに半分ずつ欠き取り、組み合わせる技法で行いました。

生徒は道具の特徴や使用方法、墨付け作業の説明を聞いていました。墨付けとは、木材を加工するための線や印を描くことです。寸法通りでないと欠き取り部分が合わず、ガタつきや隙間が生じてしまうので、丁寧に描いていました。

ノコギリ、ノミ、ゲンノウを上手に利用し、墨付け線に沿って「切ったり」「削ったり」していました。思い通りに切れず苦戦しながらも、一生懸命取り組んでいました。

片手で持っても抜けずに、しっかりと組まれています。