| 平成23年度 |

| |

|

|

| 卒業証書授与式 |

| 3月1日 |

|

今年度、無事に開催された卒業証書授与式を。森林科学科からも40名の生徒が卒業しました。写真は学校長より、代表で証書を受領した熊崎尚弥君です。

この式典の後に、ホームルームにて最後のLHRがありましたが、35名のご父兄の方々にもご参観頂けました。担任より一人一人に証書を手渡し、学科の職員全員から最後の話しを伝え、森林科学科の卒業式が終わりました。

3年間、学科の指導にご協力頂き、誠にありがとうございました。 |

| 農業専門学科 課題研究発表会 |

| 2月23日 |

|

昨年度から始めた、地域の方々に向けた課題研究発表会。

野島県議会議員様、日置郡上市長様をはじめ、40名余りのご来賓と在校生の保護者をお招きし、開催されました。

課題研究活動やインターンシップなどでお世話になっている地域の方に、学習の成果を伝える会です。また、森林科学科・食品流通科それぞれから優秀であった2つの研究を発表し、学科の交流も図りました。 |

|

森林科学科からの1つ目の発表は、「郡高”KINOKO”~原木栽培から未来へのカサを開け~」と題して、3年生の市村耕平君、小島健太君、熊崎尚弥君、岡田拓朗君、三島和紀君が発表しました。

本校の森林科学科がこだわりを持って栽培する原木椎茸。郡上市明宝にて原木栽培の椎茸生産を行っている「アグリサービス郡上」の指導を受けながら栽培研究を行ってきました。 |

|

2つ目の発表は、「Priject Wild Animals in Gujo~新たなプロジェクトの第一歩~」と題して、3年生の赤塚大樹君、佐藤大樹君、清水拓也君、中山慎太郎君、水谷比呂君と2年生4名を加えた9名が発表をしました。

身近な自然に棲む動物たちの実態を探るべくセンサーカメラを用いた調査を展開。外来種の「アライグマ」が撮影されたことには、行政関係の方々も驚かれ、本校での調査を継続するように要請を受けた。 |

| 3年生自然薯専攻生 学校評議委員会での研究発表 |

| 2月21日 |

|

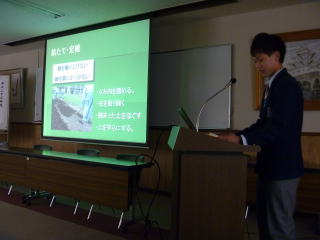

1月26日に行われた森林科学科の課題研究発表会。その発表会にて評価の高かった「自然薯栽培」の研究班が、学校評議委員会(本校会議室)にて評議委員の皆さんに研究成果を披露。

発表者は、3年生の自然薯専攻6名ですが、自宅学習期間にもかかわらず、学校に登校して、この日のために発表練習をしたり、前回の学科発表会で感じた発表内容の課題を改善したり、内容を一新。まとめ直してきました。 |

|

発表者は、3年生の池戸崇幸君、籠谷英輝君、澤田剛志君、藤村崇平君、山内翔吾君をはじめ6名。

郡上高校で自然薯を栽培し始めたのは3年前。白鳥町の「おくみの自然薯組合」から指導を受けながら、ようやく安定栽培が出来るようになってきました。今年度は、これまでの栽培技術を見つめ直すために、栽培方法や栽培場所による収量の変化を研究してきました。 |

| 1年生 先進林業地(加子母)見学会 |

| 2月2日 |

|

郡上農林事務所が主催する「先進林業地見学会」に参加しました。

現地では、中島工務店の社長さんに案内をして頂きました。見学を前に、東濃地域の特色や魅力、その魅力を出すための努力についてを話して頂きました。写真の会場は、中島工務店のプレカット工場にある社員用の食堂をお借りしました。

関係の方々にはご迷惑をおかけしました。また、先進林業を見学する機会を頂けたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 |

|

「プレカット工場」という聞き慣れない名前。住宅用の柱材に柱や梁(はり)の繋ぎ目になる穴や、そこに差し込む部分の加工は、大工さんがやってきたのですが、最近は、専用の機械で加工します。その機械の名前が「プレカット機器」です。工場によっては、家1軒分の柱を半日もかからないスピードで加工してしまいます。写真は、出荷を前にした加工後の柱・梁材です。 |

|

最近の柱材は、厚さ2~3cmの薄い板材を接着して大きな材にする「集成材」というものが使われます。大きな木材を使おうと思ったら、長い年月を成長した木材を使うのですが、この「集成材」なら、短い生育期間の木材でも、貼り合わせることで大きな柱になります。

写真は、加子母の地元にある公共施設ですが、大きな建物でも、大きな集成材を製造すれば、物理的には木造でも大丈夫(木造には建築基準法の規程があります)です。

そんな大型の集成材を「大断面集成材」と呼ぶこともありますが、一般に鉄筋コンクリートで造られた建物と違い、木材で造られた建物は、なんだか温もりを感じませんか? |

|

この地域で生産された柱材は、高値で取引される「東濃ひのき」という」ブランドになります。

全国の中でも、林業のブランド化が成功して地域の産業になっている東濃の地域は珍しく、また、その取り組みは、全国各地の林業関連の方々から注目されているのです。

写真は、東濃ヒノキの優良材。いつか、こんな木材で造られた自分の家に住んでみたいものです。 |

| 1年生 環境科学基礎プロジェクト発表会 |

| 1月31日 |

|

この発表会は、先日(1/26)に行われた3年生のプロジェクト発表会に向けた基礎発表会になります。

1年生全員が科目「環境科学基礎」で、自分が栽培してきたトウモロコシの生育状況をまとめ発表します。

発表の内容は、生育調査は、黒マルチや透明マルチ、露地の生育差をまとめたり、栽培の方法についてを図や表を用いながら、わかりやすくまとめるなどの内容が主体でした。 |

|

3年生の発表会のように、発表後には、聴衆になる他のクラスメイトから質問を受け付けます。さすがに、3年生の発表会を見ているだけあって、こちらの発表も堂々とした発表ができました。

この経験を踏まえて、3年生の専攻活動では、レベルの高い発表が出来るように意識を高めていきます。 |

| 郡上郡上ふるさと考現学での発表 |

| 1月29日 |

|

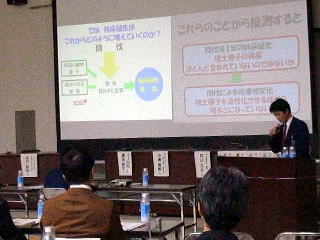

郡上市主催の「郡上ふるさと考現学」は、 「ふるさと郡上の現在を知り、いま直面している課題と向き合い、ともにその解決策を考え、行動する人材育成を目指して」をテーマに開催されました。今回はその4回目(最終回)。「森林と地域と人と」をテーマに、森林科学科の課題研究「森の健康診断」専攻生が、これまでの活動を発表しました。写真は、その発表の様子です。大和町の大和庁舎防災研修室にて。 |

|

発表会には、郡上高校生をはじめ、高鷲林業友の会、郡上わりばしプロジェクト実行委員会、株式会社鷲見製材、郡上森林組合、郡上市農林水産部の方々を交えたパネルディスカッションも行われました。これから郡上市を背負って立つ高校生が、林業の現場に携わるプロフェッショナルの人々にアドバイスをもらいながら、今後の郡上の森林について語り合う有意義な会になりました。 |

| 3年生 プロジェクト(課題研究)発表会 |

| 1月26日 |

|

3年生が、約1年間かけて研究活動をする「課題研究」。それぞれのテーマを決めて取り組んできました。その研究成果を発表します。

この発表会では、1・2年生に発表を聞いてもらい紹介するという目的と、社会に出たら大切な力「プレゼンテーション力」を鍛える場でもあります。2台のコンピュータを駆使して、各専攻ごとに発表をします。詳しい発表内容は、こちらでチェック。 |

|

この発表会は、授業の2~6時限の約5時間をかけて発表しました。発表時間は、各専攻15分程度。発表後は、1・2年生や、この発表会を見守る森林科学科の職員、校長先生や教頭先生などの質問に、どれだけ答えられるのかも試されます。先生方の中には、あえて難問をぶつける先生もいます。その中でも、3年生は堂々と答えます。 |

| 2012年 謹賀新年 |

| 1月6日 |

|

新年 明けましておめでとうございます。今年も、よろしくお願いいたします。

さて、冬休みも終盤。1月10日からは授業が始まります。そんなころ、3年生の課題研究は、研究をまとめる時期。1年間の研究成果をあげながら、その研究をまとめなければなりません。生徒の中には、冬休みに毎日のように顔を合わせる人もいます。

おそらく、そんな3年生が息抜きで作った雪だるま。身長が約170cmの上に帽子をかぶって巨大な仕上がり。

森林科学科の生徒・職員一同、今年も頑張ります。 |

| 2011年の歳末に・・・ |

12月29日

学校風景 |

|

2011年も、もうすぐ終わろうとしています。森林科学科のホームページを読んで頂いている皆様に、訪れて頂いたことを感謝いたしております。

写真は、郡上高校中庭の噴水で、2年間も釣りをしながら収穫のない木人です。(昨年度の文化祭作品)

新年も、皆様に観て頂けるようなホームページを創作していきますので、どうぞご覧ください。

では皆様、良いお年をお迎えください。

森林科学科 職員一同 |

| 1年生 金華山実習 |

11月22日

(後半) |

|

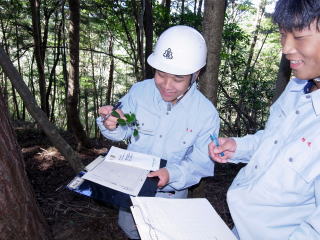

今年度初の金華山実習。

郡上周辺に分布する「落葉広葉樹林」と違い、岐阜には「照葉樹林」が分布します。郡上から少し脚を伸ばして金華山まで移動し、照葉樹林の観察。写真は、金華山東側の達目洞(だちぼくぼら)を少し入ったところ。金華山の簡単な歴史について説明を聞きます。 |

|

東坂ハイキングコースを登りながら、登山道周辺の樹木について、演習林実習と同じように樹種を調べます。

ところでみなさん、ドングリって食べたことありますか?アクが強くて食べられないものもあるのですが、金華山には食べられるドングリも落ちています。そんなに甘さはないのですが、リスになったようで何だか不思議な体験です。 |

|

東坂ハイキングコースの山頂付近で記念撮影。背景の稜線に「岐阜城」があるのですが、残念ながら、写真では、景色が明るすぎて消えてしまいました。

金華山は、写真のとおり岩肌の多い山。樹木は、岩肌の上に少しだけ堆積した土に根を張って成長しているのです。風雨に負けず大きく成長することに感動。 |

|

山頂には、岐阜城。この日は天気も良く絶景でした。名古屋駅前のビルまでくっきりと見えました。また、東の景色には、御嶽山、中央アルプスが肉眼で確認、写真の展望台に設置された望遠鏡では、ナガシマスパーランド、伊勢湾まで見えたとか。

でも、1年生がいちばん喜んでいたことは、ショッピングモールのイオンが見えたこと・・・感性って、面白いですね(汗)。 |

| 1年生 演習林実習(樹種の同定) |

10月11日

(後半) |

|

1年生後半のメンバー。

尾根沿いに登った後の記念撮影。

あまりよく見えないのですが、前列右側4人が座っているあたりにベンチもあります。もちろん、このあたりの樹木を伐り倒て得た木材を使って作ったものなのですが。何年か前には、このあたりで「キムチ鍋」を食べたこともあります。もちろん、食器や材料は持って登るのですが・・・。

|

|

写真右に座っている生徒の足下に置いてあるのが、樹木検索の図鑑。この図鑑や配布されたプリントを使って、樹木を調べるのです。

今回の実習では「どの部分を観察し比較するのか」や「どういった特徴を捉えるのか」といったところがポイントです。この観点が身につくければ「違いのわかる」達人に近づきます。 |

10月4日

(前半) |

|

1年生前半のメンバー。

演習林の中の尾根に、「広場」と呼ばれる休憩地点にて記念撮影。

写真右下の生徒が持っている小さなホワイトボードには「演習林なう」の文字が。

この広場のある尾根沿いは、風通しが良く日差しもあるので、休憩には最適。 この郡上高校の演習林は広さ約24ha。

ところでみなさん、ha(ヘクタール)の大きさってわかりますか? |

|

山に生えている樹木の枝を採取して、その樹木の名前を調べる・・・簡単なようで、これがけっこう難しいんです。こんな実習を繰り返すと、先輩の中には「山の木を見て、少なくとも50種類は樹種が言えます」となることも。

自然の中で観察力を鍛えて、めざせ樹木博士。 |

| 1・2年生 卒業生と語る会 |

| 11月9日 |

|

森林科学科の卒業生6名に、学校に来て頂いて在校生にアドバイスします。今回は、郵便授業株式会社の河合さん、近畿大学の森さん、トライデントコンピュータ専門学校の岡崎さん、原さん、和田さん、森林文化アカデミーの下野さんをお招きして「卒業生とかたる会」を実施しました。

在校生の進路を考えさせる大切なイベントです。 |

| 中学生の1日体験入学 |

| 10月28日 |

|

測量体験。

森林科学科で所有する測量機器の中でも一番高価で精密な機械。

その機械を使う体験メニューです。角度や距離を、内蔵のセンサーで計測し記録してくれる賢い機械です。トータルステーションと呼んでいます。 |

|

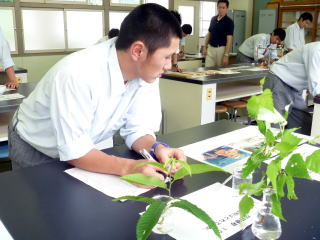

樹木の葉っぱから、その樹木の名前を調べる体験。

樹木の葉を見るときに、どんなところに注意して観れば、樹種が特定できるのかを先輩が手ほどき。

この体験から、樹木を見る目が変わります。 |

|

木材加工の体験。

家具を作る場合に基本になる「ほぞ」の作成。自動的に機械で作ることもできますが、授業では「手鋸」や「鉋」を使った実習を行っています。今回は、その体験をしてもらいました。 |

|

コンピュータを使った製図をする技術を学ぶ体験。CAD(キャド)と呼ばれる専用ソフトを使って、図面を描く技術の基礎を学びます。始めて使うソフトに混乱しながらも、楽しく体験ができたようです。 |

|

最後は、森林科学科3年生生徒から、中学生にエールを。

中学3年生のうちに、こんなことをやってきたら、今後、有利じゃないかな…など、先輩たちの思いが聞けました。

3年生生徒たちも、この3年間、頑張ってきたんだなと実感できる話が聞けました。 |

| 1年生 夏~秋のダイコン栽培(環境科学基礎) |

| 10月26日 |

|

いよいよ収穫。

立派なダイコンになりました。

今年度は、種の蒔き付け時期も良かったし、天候も良かったので、とても良いダイコンに育ちました。

自分で栽培したダイコンのベスト作品2本を、試験供与として自宅で食味試験して頂くように持ち帰らせましたが、美味しかったでしょうか?

学校職員からは、少し、辛みの感じられる美味しいダイコンと評判でした。 |

| 10月21日 |

|

播種から51日目。

立派になりました。さて、そろそろ食べ頃?収穫する日を、そろそろ計画しなければ成りません。

毎年、明宝レディースさんに卸して使って頂いております。毎度お買い上げ頂き、ありがとうございます。

m(_ _)m |

| 10月17日 |

|

播種から46日。

この日もダイコンの生育調査をしました。葉の長さや、ダイコンの太さなど。また、害虫が出ていないかを念入りにチェックします。天気が良い日は、この青空実習がとても気持ちいいんです。 |

| 10月13日 |

|

種を蒔いてから43日が経過。

なんだかダイコンも立派になってきました。そうなると、植えた生徒としては出来映えを自慢したい・・・。

とりあえず、自己主張してみました。自分の畝に栽培者の氏名を書いた看板を設置。

さあ、上手にダイコンを栽培できるのは誰? |

| 10月11日 |

|

できるだけ、化学肥料は使いたくない。有機肥料を有効に使いたい。そんな生徒の願いを叶えるために、裏山から集めておいた落ち葉を発酵させて、ダイコンの追肥を行いました。

雑草に奪われた養分を、おぎなえるとよいのですが・・・ |

| 10月3日 |

|

定期考査があって、なかなかダイコンの管理ができないと、すぐこんな感じ。雑草が畑の養分を吸収して、本来ダイコンが吸収すべき栄養が奪われていきます。この日は、雑草との戦いです。 |

| 9月12日 |

|

ダイコン苗の選別をします。

8月30日に蒔いた種は、2週間でこんなになります。畑の奥の方は、間引き前、手前は間引き後の苗です。手前の方には、苗は1本ずつになっていますが、奧の苗は数本が同じ場所から生えてますね。ここで抜かれた苗も、美味しく頂きます。 |

| 8月30日 |

|

トウモロコシの収穫も終わり、季節は秋に向かって・・・。1年生の環境科学基礎では、トウモロコシの次に大根の栽培を行います。

写真は、生徒に配布するダイコンの種。3から4粒のまき付けをして、良い苗を残す方法で栽培します。

成長が悪くて抜かれてしまった抜き菜、その抜き菜も、軽く茹でて出し醤油と鰹節で頂くと美味しいですよね。 |

| 3年生 小型車両系建設機械運転者講習開催 |

| 8月9日 |

|

本校で管理する小型車両建設機械。ペイローダーとパワーショベルが、今回の講習で使われた機械。

その他にも、フォークリフトも1台あるのですが…できれば、フォークリフトの安全講習も行いたいと思っています。ただ。郡上高校のフォークリフトは1トン未満なので、企業で使われているものと比べれば、ちょっと小ぶり。大きいフォークリフトをレンタルして実施するか検討中です。 |

| 8月8日 |

|

この日は、実技講習。

機械の点検整備を学びます。また、この後に、受講者が実際に機械に搭乗して、前後進や旋回、掘削などの基本的動作を練習します。

高い実力を付けると言うよりは、安全に運転するにはどうするのかを、重点的に学びます。 |

| 7月28日 |

|

念願だった、小型車両系建設機械の安全講習が始まった。本校初になる今回は、3年生の希望者対象として実施した。

本日を含めて、2日半の講習と実習をする。朝9:00から夕方まで連続の講習会に3年生が8名参加しました。 |

| 2年生 白山実習 |

7月21日

~

7月22日

|

|

台風6号の影響で、中止もささやかれた今年度の白山実習。

毎年、白山の御前ヶ峰登頂をメインにして行う実習を、白山登山口周辺の自然観察とキャンプを行う実習に変更。台風一過で晴れることを期待したけれど、空は重たい感じ。

せめてキャンプだけでも!という願いを込めて出発。 |

|

学校から走ること2時間半。石川県白山市白峰の「百万貫の岩」。

ここでは、砂防について青空授業。 白山の登山道によく見られる石には、小石がはめ込まれた模様のものが多い。これは、河川などでできた小石が堆積してできた岩。山の中にあるということは、ずっと昔にできた地層が隆起したことになる。白山は昔、川の中だった?ということになる。 |

|

これが「百万貫の岩」。

昭和9年の大雨で、こんな大きな岩が3km上流の山から流されてきた。

1年に1回だけ、この百万貫の岩の祭りがあり、階段が付けられる。そのときだけ岩の上に登ることができるという。

しかし、こんな岩を動かす土石流・・・恐るべし。 |

|

通常の2泊3日の実習なら、ここが白山の登山道として使う砂防新道の登山口。今年度は、周辺の自然観察と砂防施設の見学に訪問・・・あいにくの天気で、視界が悪く雨も降り、短時間で断念。

奥に、うっすらと吊り橋の橋脚と、白山登山道への鳥居が見える。全国の白山神社の総本山。登山道には「登拝道」とも書かれている。

|

|

自然観察から戻ると、なぜかキャンプ場は曇り。 生徒の執念が伝わったか?天気も回復傾向なので、テント設営に入る。

一度、練習をしてきたので、順調に設営が始まった。 |

|

テントの準備と同時に、晩ご飯の準備にも取りかかる。薪が湿っていたので着火に苦労したが、その分、食事ができたときの感動はひとしお、テンションも上がる。

どの班も、まずは焼き肉。

その後は・・・今年のクラスは、お好み焼き、鶏ちゃん、キムチ鍋など。毎年ながら、よくアイデアが湧くものだと感心。 |

|

この班も焼き肉。

火熾しも上手くいったようで、火力も十分。毎年の定番メニューです。

奥に見える建物は水洗トイレ。21:30の消灯後は、暗闇になるためトイレにも行けなくなる。そんなわけで、白山実習にはヘッドライト(頭に付ける懐中電灯みたいなもの)が必需品なんです。 |

|

2日目の自然観察学習。

ここも白山登山道のひとつですが、1日目に行った砂防新道とは別の「チブリ谷」という登山道。

この登山道入り口付近には、栃の大木の群生地があり圧巻。また、20分程度登れば、ブナの群生地もある。霧のために視界が悪いのですが、その奥山感も風情がある。

この日は、蚊?の発生に泣いた自然観察でした。 |

| 3年生 グリーンライフで竹の花苗ポット製作 |

| 7月14日 |

|

学校の裏山に増える竹。放っておくと四方八方に広がり、林地を荒らすため、定期的に切り取る。そんな青竹を有効に使うため、3年生のグリーンライフでは、林産物の有効利用をするポット製作を実施。

竹は、表面が滑りやすい上に硬い繊維質なので、よく怪我をします。 |

|

森林科学科棟の日陰を使って実習中。学校では三者懇談も始まり、午前授業に。それに合わせたかのような猛暑日が続いています。そんな気持ちで写真を見ると、どことなく暑さで疲れが・・・

|

| 1年生 トウモロコシの収穫(環境科学基礎) |

| 7月14日 |

|

待ちに待った、トウモロコシの収穫です。ちょっと小ぶりですが、甘くて美味しいトウモロコシになりました。

取れたては、生で食べても甘いって知ってますか?ちょっと青臭さはありますが、それでも美味しく食べられます。もちろん、茹でて食べるともっと美味しくなります。私は、焼きトウモロコシが好きですが。 |

| 1年生 はじめての演習林(オリエンテーション) |

前半生徒

6月17日

後半生徒

6月28日 |

|

この場所は、演習林の入り口。

学校から明宝方面に約5.5km行った石原のバス停付近から左折。

林道を約5分登ると演習林。

演習林は1辺が約500メートルの三角形をしていて、広さは約24ヘクタール。

この演習林の森林の主体は、スギやヒノキの人工林ですが、雪害林分を切り開いたままにして、自然に生えてくる植物の観察をする場所などもあります。

始めて履いたスパイク付き地下足袋や、脚絆(きゃはん)。なかなか様になっていますね。

この日の実習は、演習林内を歩くこと、樹木の種類の違いを見つけること、山の雰囲気を感じること。 |

|

授業で学んだ樹木について、本物の教材を観察する。樹木の種類を分別(同定)するには、どんなところを観察して見ればよいかなどのアドバイスを受けます。

ちなみに、先生が右手に持っている札は、この日のために開発した演習林ホワイトボード。ただ、ちょっと重たくて改良の余地があるとか・・・ |

|

教室内の気温が30度なら、演習林の気温は25~23度。場所によっては、そよ風も気持ち良い。山に登っているときは、暑くて汗もかくけれど、尾根に登ると比較的に気持ちいい。登り切ったこの場所で、昼ご飯。

弁当を食べた後には青空教室。 |

| 2年生 MOS検定(Excel)受験を開始 |

| 6月24日 |

|

MOS検定とは、MicrosoftOfficeSpecialist検定の略称で、ワープロのWord、表計算のExcel、プレゼンテーションのPowerPointなどについて、Microsoftが認定する活用レベルに達しているのかを試すもの。世界の約200の国と地域で実施されている検定です。会場は郡上高校の第2本館パソコン室。1日最大10名が受験可能です。さて、この結果は・・・資格紹介のページでご確認を!

|

| 1年生 トウモロコシの生育調査 |

| 6月21日 |

|

5月16日に定植したトウモロコシ「ランチャー82」。こんなに大きくなりました。

1ヶ月と約1週間でこんなに大きくなる。森林科学科は水田を持っていないので、イネ科植物の学習にトウモロコシを採用しています。イネとトウモロコシ。大きさの差が大きいので、なかなか同じ仲間の植物だとは思えませんね。 |

| 1年生 トウモロコシの害虫、アワノメイガ対策 |

| 6月20日 |

|

トウモロコシを食べる害虫「アワノメイガ」。この幼虫が、トウモロコシの実を食べるので、品質が落ちるとともに味も落ちる。そんな害虫にやられないための対策をする。 |

|

今回使用するのは「デナポン」

忌避剤と言われ、アワノメイガが嫌いなにおいを出す。その力でトウモロコシに害虫を寄せ付けないようにしようという作戦。

さて、その効果は・・・ |

|

デナポンは雄穂(ゆうすい)の出始め時期に、雄花にふりかける。

美味しいトウモロコシになることを願いながら。 |

| 1年生 計算技術検定3級を実施 |

| 6月17日 |

|

計算技術検定は、入学時に購入した関数電卓を高度利用するための検定で、この知識は来年度行われる測量士補試験の計算知識につながります。

もちろん電卓を使っての計算ですが、対数関数や、順列・組合せ、三角関数についても角度は度、分、秒まで計算(ラジアン計算もあり)します。

短時間で正解を得るためには、確かな計算と操作が必要とされます。 |

| 2年生 白山実習の予備実習 テント張りの練習 |

| 6月15日 |

|

7月19日から2泊3日で行われる「白山実習」。キャンプ場に行って、テントの設営に四苦八苦しないように、事前に学校で練習します。また、石川県のキャンプ場でテント荷物を開いたときに、足りない道具があったり、故障していたりと問題があったら大変。道具も全てチェックします。

この実習を行うと、「いよいよ白山自習が始まるな~」と実感。

全員で登頂をめざします!

|

| 農業鑑定競技の校内予選を実施 |

| 6月13日 |

|

農業鑑定競技とは、林業に使う道具や樹木、種子、木材など、名称や使用目的などどれだけ知っているのかを競う。この競技は、全国の農業高校で組織される「日本学校農業クラブ連盟」主催の全国大会につながる校内予選。じつは、郡上高校は過去にも全国大会優秀賞を数名輩出している名門校。今年もこの中から、全国大会の長崎大会につながる選手は生まれるか! |

| 3年生 林産加工でのCAD操作実習 |

| 6月10日 |

|

3年生の林産加工では、測量士補の国家資格学習と平行して、CAD操作の実習を行いました。

じつは、6月25日にCAD1級トレースの検定があるのです。この中から18名が、その検定に挑戦。

昨年度の検定では、その1級トレース合格者の中から、国内最高得点者が出て、検定の主催会社から表彰を受けました。今年も、全国1位の座を狙えるか!? |

| 職員初任者研修in演習林実習 |

| 6月10日 |

|

今年度、郡上高校に赴任した新しい先生が、「野外活動における実習につて」の研修中。

実際に実習を受ける立場になってもらいながら、授業をする側の配慮すべきことについて研修をしました。

初任の先生が、初めてのチェンソー操作をしているところ。なかなか様になっていますよ! |

|

研修を終えた写真。

みなさん、間伐したヒノキを前に「してやったり」のドヤ顔。

グレーの服を着ているのは、郡上高校の森林科学科と食品流通科の職員です。みなさん、研修実施へのご協力、ありがとうございました。 |

| 2年生(クラス後半生徒20名) 演習林実習 |

| 6月3日 |

|

本日の演習林は2年生。

昨年度の授業「森林科学」で学んだ知識を森林内の現場で学習。

今回は、森林に生えている植物の様子を記録する「植生調査」の方法について実践。赤白のポールを持った先生が、林床(山の地面)の傾斜の中で水平の距離を測る方法についてを解説。

この青空教室もまた、天気が良いと最高です。 |

|

植生調査開始。

荷造り用のビニールテープで、調査用の区画をつくります。

今回の区画は、10m×10mの正方形。先ほど聞いた水平距離のはかり方を参考にしながら、その区画の境界にビニールテープを張ります。

今後の演習林でも、この区画がどう変化するのかも調査します。 |

| 3年生 大学見学会 |

| 6月2日 |

|

森林科学科3年生を対象にした、大学見学会。今年は、午前中に愛知県春日井市の中部大学、午後は、名古屋市天白区の名城大学を見学。農学部系の私立大学を2校見学しました。

写真は、教授や名城大学の講義室にて、大学の説明を受ける様子。前に立つ教授やスクリーン、ホワイトボードなどがよく見るように、座席が階段状になった教室。こうしてみると、ずいぶん高低差がありますね。 |

|

中部大学では、キャンパス内にある緑地で、樹木の更新(新しい木に生えかわっていく様子のこと)について説明を受けました。森林の中で、大きな木が倒れたり、切られた場合にできる、上空の穴。そこから差し込む日光など、環境の変化で、植生などにどんな変化が起こるのか…そんな説明を受けました。ここでは、高校で学んでいる森林のことについて、中部大学でも学習できることを知りました。 |

| 5月26日 |

3年生 自然薯の棚づくり |

|

自然薯の定植が終わって1ヶ月がすぎ、そろそろ、自然薯も芽吹きの時期。自然薯は、ぐんぐんツルを伸ばすので、ツルがつかまって伸びる場所が必要。天気が良いので、とりあえず青空教室。 |

|

まず、支柱等を立てて、そこに網を張ります。これから暖かくなると、雑草が繁茂するので、マルチを敷きます。自然薯は水を嫌うので、雨水の浸入を防ぐ効果も重要です。あとは、土の中を暖かくして、薯を大きくなることを願うのです。 |

| 5月24日 |

1年生 トウモロコシの追肥 |

|

コップの中身が肥料です。今回の肥料は、NPK(窒素・リン・カリ)の配合が15-14-10。

葉茎を大きくし、頑丈なトウモロコシになるように願いを込めます。

|

| |

|

「ランチャー82」の名前もさることながら、この肥料のネーミングと袋のデザインも凄い。「野菜の達人」ですか・・・。

ちょっと昔の肥料のパッケージは、黄色や白の単色で、 袋の真ん中に「15-15-15」なんて数字が書いてあるだけ。いかにも「プロ」仕様でしたが、最近は、パッケージも明るい。

肥料メーカーの販売努力も凄いです。

ここで勉強。メロンは野菜です。スイカも野菜です。果物の中には、果樹と野菜のどちらかに分類されますが、要は草か木か。

果樹と野菜と言われれば、わかりやすいですね。 |

| 5月23日 |

1年生 トウモロコシの生育調査 |

|

「作物は、たくさん目をかければかけただけ、美味しくなる。」それを信じて、生育調査。草丈や葉の枚数、トウモロコシは稲と同じで、茎が分割する「分げつ」も記録します。

おいしいトウモロコシまでには、さまざまな宿敵(害虫・台風・イノシシなど)から守らなければなりません。 |

| 5月19日 |

3年生 演習林実習(森の健康診断&林道補修) |

|

この日の演習林は、山の健康状態を調べる「森の健康診断」の調査。ヒノキの人工林の状態を調査し、この部分に間伐が必要かどうかを判断しました。

ここでは、間伐が必要だったので、どの木を伐採するのかを選ぶ「選木せんぼく」をしました。

この結果をもとに、秋には実際に間伐を行う予定です。

|

|

3年生のみんなで記念写真。山は人間を素直にさせる? |

|

一方、演習林の林道を補修するメンバーの、今回の仕事は、山から崩れてきた大きな石を、谷にひたすら落とす。学校のトラックや車両が、山の中まで入れるように… |

| 5月16日 |

1年生 トウモロコシ苗の定植 |

|

この時期は、気候がよく教室を離れて実習をするのが、とても気持ち良い。

播種した種は、こんなに大きな苗に成長しました。慣れない鍬でうねを立てたわりには、上手なうねです。

|

|

大切に、大切に。

夏には、美味しいトウモロコシができることを願って定植します。

今年もイノシシに食い荒らされないように、願いを込めて…。 |

| 4月21日 |

3年生 自然薯の定植 |

|

自然薯の栽培をはじめて、今年で4年目。

無事に栽培ができるようになった背景には、白鳥町の自然薯プロ、おくみの自然薯組合長である田村さんの指導があっての成果です。今回も、教えに来て下さいました。

|

|

茶色く細長いのが、自然薯の種芋。この種芋が大きく育つと思ったら、そうではないのです。新しい薯が地中に育つ。この種芋は、新しいツルや葉を作るための栄養分として、消費されてしまいます。

|

|

種芋を無事に並べ終わったら、管理機で土を寄せて、うねにします。 |

|

鍬を使って、やさしく覆土して、仕上げます。

収穫予定は12月。おいしいとろろそばや磯辺揚げが待ち遠しいです。この記事をご覧の皆様には、12月の「実習生産物販売会」でご賞味いただける予定です。乞うご期待。 |

| 4月19日 |

環境科学基礎でトウモロコシの播種 |

|

森林科学科のトウモロコシは、もちろん種から育てます。

今年の品種は「ランチャー82」…JAの人から、今年度のおすすめ品種を購入。しかし、「ランチャー」とは、何の意味?品種名は、よく、意味不明なことがあるのです。

|

|

播種が終わった、ポットの中身。播種は2個の種子を1つのポットに播きます。2本仕立てのまま定植して、草丈15センチくらいになったら、優秀な苗を残し、片方は間引かれてしまいます。トウモロコシも競争なんです。 |

| 4月19日 |

裏山に②…ニホンウサギ発見!! |

|

今度はウサギです。

赤外線センサーなので、カラーで撮影できないのが、とても残念。

この写真のどこかに、ウサギが隠れているのですが、見つけられますか? |